ペットとの別れと向き合うグリーフケア。大阪公立大学の獣医臨床センター・今井泉先生に聞いてみた

2025年9月2日 / この研究がスゴい!, 大学の知をのぞく

第一生命経済研究所が2021年に行った調査によると、「ペットは家族のような存在であると思う」と答えた人(「あてはまる」「どちらかといえばあてはまる」の合計割合)は、飼い主の約9割にも及ぶ。また、ペットとの暮らしは、飼い主自身の健康にも大きく関わっているという。こうした強いつながりのあるペットを失った時の悲しみは計り知れない。その悲嘆に耳を傾け、グリーフケアを行っているのが大阪公立大学獣医学部附属獣医臨床センターの今井泉先生だ。今回、筆者が愛犬を亡くして悲嘆にくれたことをきっかけに、グリーフケアとは何なのか、ペットロスの予防法や対処法などを今井先生に聞いた。

喪失からくる悲しみを癒すグリーフケア

今井先生が勤める獣医学部附属獣医臨床センターは一般の動物病院では治療が難しいペットの診療や検査を行っているセンターだ。主にがんなど重症の病気を抱えているペットが多く受診し、なかには生命に関わることも少なくない。その中で今井先生は「あんしん獣医療相談室」を立ち上げ、飼い主の気持ちを話せる場所、グリーフケアの場所づくりを5年前から実施している。

――グリーフケアの意味を教えてもらえますか。

「私は上智大学のグリーフケア研究所(大阪サテライトキャンパス)で3年間学んだのですが、もともとこの研究所はJR福知山線脱線事故をきっかけに設立されました。その後、不幸にして東日本大震災が起こり、支援金などとは別に、失ったものに対する気持ちのケアが必要だということでグリーフケアを目的とした活動が社会的に活性化していきました。

グリーフは『悲嘆』という意味ですが、たとえば災害でお家をなくしたとか、あるいは大きな障がいが残るような病気をして仕事をなくした方も、皆さんグリーフを抱えています。大きく言うと、本当に自分が大切に思っていた、あるいは大切にしていたものを失った状態がグリーフです。そういう気持ちを話せる相手になる、または話しても安全な場所を提供することがケアなのかなというふうに思っています」

——ペットの飼い主の方に対して、グリーフケアをしようと思ったのはどのようなきっかけだったのでしょうか。

「堺市にある動物の夜間の救急病院で働いていたことがあるのですが、そこには不慮の事故や容態が急変して連れてこられる動物がいます。そういう時の飼い主さんに声をかけると、涙されたり泣き崩れられたりするのですが、『どうして死んでしまったの?』と怒る人もいます。私は、患者さんにかけられる『魔法の言葉』みたいなものがないのかなと思っていました。傷つくのは飼い主さんだけではありません。飼い主さんの言葉で、夜間病院のスタッフも傷つくのです。全力でやっているのにと思うこともありますし、1日のうちに何例も心肺停止で来る子が続いたりすると、やはりスタッフもみんなちょっと無口になります。そういう時にケアができるような『魔法の言葉』があるとよいのにと思い、グリーフケアを勉強し始めました。でも結局、そういう言葉はなくて、気持ちが吐き出せる場所づくりや、じっくり話を聞くスタイルが、とても大切なのだと学びました」

——獣医臨床センターではどのようなことをされているのでしょうか。

「獣医臨床センターは二次診療の施設なので、かかりつけの動物病院ではなかなか治らない病気を抱えていたり、診断や治療に特別な医療設備がいるから大学病院に行ってくださいと言われたりした飼い主の方が多くいらっしゃいます。そういった方々は、長期間病気に向き合っていたり、急に重い病気だと言われてショックを受けたりしています。

そこで、私が任されている『あんしん獣医療相談室』では、飼い主さんが治療法の選択で悩んでいる時にアドバイスするほか、一度獣医師が提案した治療法を、もう一度わかりやすく説明しています。当センターだけでなく、他の病院で診てもらっている方の相談にも乗っています。たとえば、以前飼っていた犬の不妊手術をしたにも関わらず、その子が乳腺腫瘍にかかり亡くなってしまった場合、新しく迎えた犬の不妊手術を迷われる場合もあります。また、すでに亡くなってしまった子の治療は正しかったのか、どこかで判断を間違えたのではないかと苦しむ人もいて、お話を聞かせてもらっています。

お話の内容について良し悪しを評価するのではなく、頭を整理するのをお手伝いする感じです。何度もお話されるキーワードに対し、そこにこだわっておられますか?とお聞きしたり、今こういう気持ちですか、と言語化したりしてお返しすることを特に意識しています。最終的には、それを飼い主さんがまとめて『今回のことはこういうことだったんですね』とご自身で納得して帰られることが多いですね」

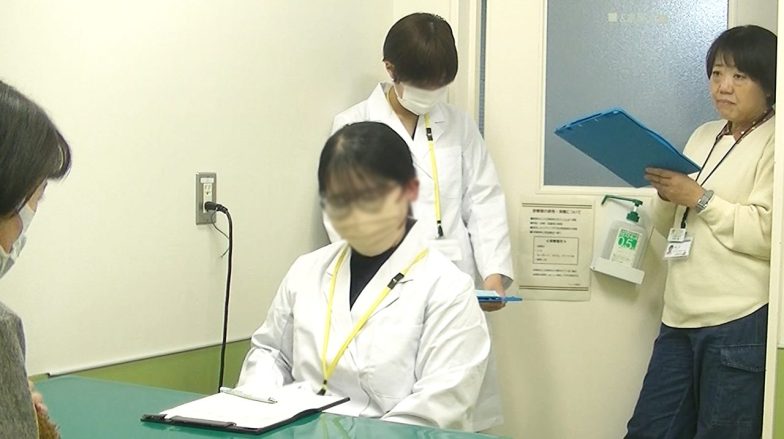

あんしん獣医療相談室の様子

身近な人を亡くすより悲しい?

——ペットは家族だと思っている人が多いようなのですが、身近な人を亡くしたグリーフケアとペットを亡くした人へのグリーフケアは違うのでしょうか。

「人だからとかペットだからとか、それは全然関係ないと思います。初めはみんな頭真っ白になって、目の前で起こっている事実をなかなか受け止められないところから始まります。次に、何がいけなかったのだろう、ああすればよかったと振り返って後悔したり、第三者に向かって怒りが沸いてきたりすることがあります。

そこで何か吐き出せればいいのですが、なかなかそういうことは言葉にできなかったり、誰かに言うのは良くないと思って溜め込んでしまったりします。さらに時間が経つと、家族や友人にも言えなくなってしまうのです。亡くなった当初は、周りの人も『大丈夫?』と気にかけてくれますが、1年後、2年後になると、『まだその子の話をしているの?』と受け取られるように御本人も感じてしまうので、ますます言いづらくなってしまいます。

私は、1年以上前の話も聞かせていただくこともありますし、怒りや後悔に耳を傾けることもあります。時が経ったから忘れられるかというとそうではなく、何かの拍子に思い出したり、命日や誕生日といった記念日に感情が昂ぶったりすることも。だんだん思い出す機会は減っていく方もいますが、思い出した時に話ができる場所があるというのは大事です。『ちょっと荷物を下ろせました』と表現される方もおられ、そういう言葉を聞くとやりがいを感じます」

——ペットを亡くす方が身近な人を亡くすよりも辛いという方もいらっしゃいます。

「ご両親などが亡くなった時よりも、ペットが亡くなった時の方が悲しいとおっしゃる人は、確かにたくさんいらっしゃいます。何が違うのかというと、まず動物って言葉を喋らないじゃないですか。だから、飼い主さんが一生懸命その子の気持ちを推し量って、ずっと一緒に暮らしているんです。子犬や子猫の頃からずっと。今、ごはんがほしいのかなとか、散歩に行きたいのかなと。

そうして『私はこの子の気持ちがわかる』と思いながら生活してきた子を亡くしてしまうので、人を亡くした時より辛い、しんどいのだと思います。『あの子の様子を思い返すと、こう伝えてくれていたのに、なぜ私は気づかなかったのか』と思ってしまうのです。想像力が、悲しみに相乗的に重なってしまって、何かの拍子に、『そういえばあの頃から散歩に行きたがっていなかった』『あの時、私が病院に連れて行っていたらこんな風に別れずにすんだのかも』と、ご自身の中でいろいろと考え込んでしまうところがペットの飼い主さんの特徴なのかもしれません。

いろいろお話を聞かせてもらううちに、ご自身の中で考え過ぎかもしれないと言う人もいます。私から『元気だった頃は、どんな様子でしたか?』とお尋ねすると、そのときの光景を思い出しながら話してくださり『亡くなったときのことよりも、楽しかった思い出を大切にしたい』とおっしゃる方もいます。

ペットでもう一つ特徴的なことがあります。窓を開けた時に、飼っていた小鳥が飛んでいってしまって帰ってこないとか、ペットが迷い犬、迷い猫になった方は、いつまでも生死がわからないことがあるのです。その場合、どこかで幸せに暮らしているかもしれないという曖昧な喪失感に苦しんでいる人もいます」

お別れが近づく前にしておきたいこと

——考えるのは辛いことですが、お別れを迎える前に飼い主ができることや心がけておくこととしては、どんなことがありますか。

「お別れが近づく前から、常日頃この子がどんなことをしたらハッピーになれるか、この子が好きなことは何なのか、この子が嫌なことは何なのか、そういうことをご自身の中で考えておかれるのが大事です。ペットが望んでいることを、ご自身の中で言葉にしたり、家族同士で話しておいたりしておくと、後悔することも少なくなるように思います。お一人で飼われていても同じです。

『お別れしたくなくてがんばらせすぎた』と言う人がいます。『あの日、先生に難しいって言われた時に家に連れて帰ればよかったのに、もう1日治療したら元気になると思って、結局迎えに行った時には、もう意識がなかった』『きっとあの子は家で寝たかったのに、病院に長い間入院させてしまった』『いろんな治療を受けさせてしまった』など。前もって『この子にとって何が一番楽しく過ごせることなのか』を、少しでも考えておいてもらえるといいと思います。

シビアな状況になった時は、冷静ではいられません。大切な家族への思いをちょっと走り書きしたものがあったり、日頃考えていたことが頭の中に浮かんだりすると、一瞬引き戻してくれます。私自身もそういう経験がありますね」

大学におけるグリーフケア教育と今後の展望

——これから獣医師をめざす方へのグリーフケア教育や、「あんしん獣医療相談室」の今後の展望をお聞かせください。

「残念ながら、グリーフケア専門の講義・実習は今のところ獣医学を学ぶ大学のカリキュラムには組み込まれていません。でも、学生が臨床実習へ行く前に必要な試験の中に、飼い主や動物の所有者との適切なコミュニケーション力を評価する試験はありますので、コミュニケーションについて学ぶ医療面接実習に取り組んでいます。

医療面接実習では一般の飼い主さんに協力してもらい、設定したシナリオで飼い主役(模擬クライアント)を、学生には獣医師の役をしてもらいます。シナリオには飼い主の気持ちや症状の背景も織り込んでいます。たとえば、リンパ腫で首のリンパ節が腫れている犬を連れてきた飼い主さんが、腫れに気づいてから3週間も経ってからこちらに来たとします。でも、飼い主さんは3週間何もしていなかったわけではなく、実は発症する以前にかかりつけの病院で太っていると指摘されたが、体重コントロールがうまくできず、首の周りにお肉が付いと思っていた経緯があるという設定をしています(学生には最初は『腫れている』ということだけ伝える)。獣医役の学生は、飼い主さんが3週間様子を見ていた理由と後悔を、飼い主さんに寄り添いながらうまく聞き出さなければなりません。これは飼い主の解釈モデルを意識すると言うのですが、飼い主さんへの話の聞き方や話し方はグリーフケアにつながるところがあると考えています」

医療面接実習後、学生たちは模擬クライアントから、質問が答えにくかった、責められているように感じた、などのフィードバックを受けることができる

「相談室を始めた頃は、まだまだグリーフケアも浸透していない頃でした。『私が担当している飼い主の話を聞くの?もうこちらで十分聞いているからいらないよ』と言う獣医師の先生もいらっしゃいました。でも、今は先生たちの方から、『ちょっと相談したそうなので紹介するかもしれない』と言ってもらえるようになりました。先生方だけではなく、私も一緒にチームに加わっている空気ができつつあり、それをこれからも培っていきたいなと思っています。毎日予約がいっぱいというわけはありませんが、この取り組みに意義を感じてもらえるよう続けていきたいです」

グリーフケアは、ペットを飼い始めた時から必要だと言われています。なぜなら、飼い主は治療法など選択を迫られることが度々あるからです。ペットを亡くしてしまった時の心のケアだけではなく、こうして悩みごとに耳を傾けてくれる人がいたら心強いのではないでしょうか。

(編集者:河上由紀子/ライター:渡辺陽)