全国の大学が発行する広報誌をレビューする「大学発広報誌レビュー」。今回とりあげるのは、東京藝術大学が発行する広報誌です。

東京藝術大学は美術学部と音楽学部を有する日本で唯一の国立総合芸術大学。その前身は1887年(明治20年)創立の東京美術学校で、多くの芸術家らを輩出してきました。

広報誌の名は「藝える」(「うえる」)。藝えるをうえると読むことにまず驚いてしまいますが、広報誌の紹介によると「藝」には「植える」という意味があるのだそう。もともと「藝」と「芸」は異なる系統の漢字で、「芸」には「草切る、刈る」という意味があるとのこと。

植えると刈るとでは意味が正反対ですが、アートの苗木を植えて育てる場だとすれば「藝」、樹木を剪定して手入れをするように技量に磨きをかける場とするなら「芸」。どちらも大切だから、どちらを使っていても問題ではないそうです。

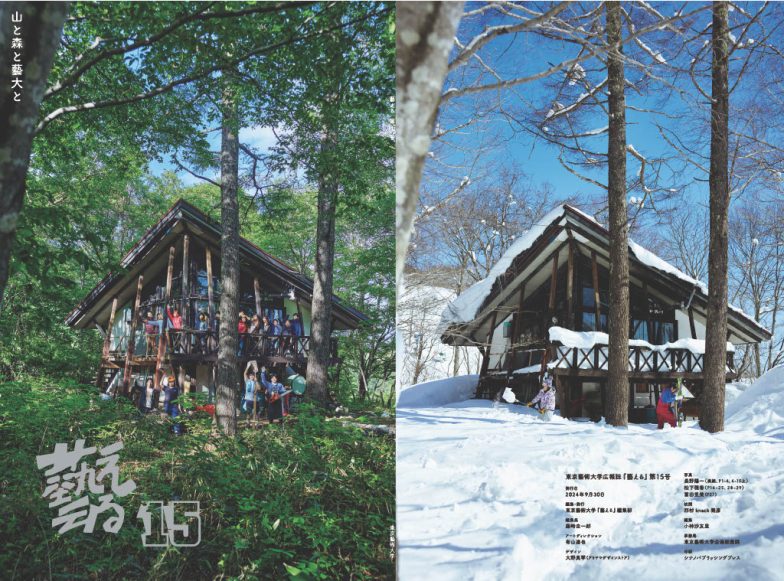

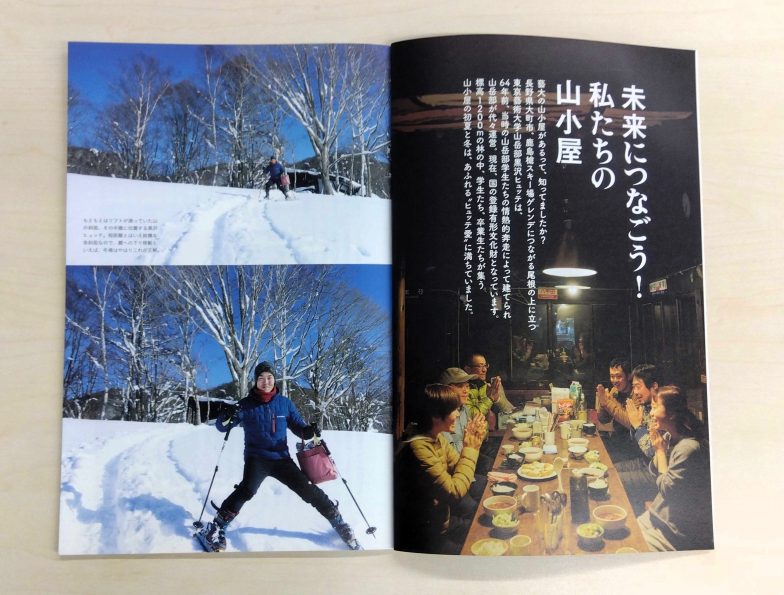

もうひとつ、意外に感じたのはアウトドア雑誌のような表紙と特集記事。最新号(第15号)の巻頭では、大学山岳部の山小屋(黒沢ヒュッテ)の誕生と運営、山小屋における山岳部の活動について綴られています。

広報誌の制作者によると、読者に興味をもって読んでもらうため、冊子の冒頭に違和感やひっかかりを作ることを意識しているのだそう(東京藝術大学公式チャンネル「『藝える』制作秘話」)。

黒沢ヒュッテは戦後の登山ブームの中、当時山岳部顧問だった建築科助教授の監修により建築。山小屋を利用できるのは大学関係者に限られていますが、2023年より一般の人も参加できる滞在型創作イベント(「アートキャンプ黒沢」)が開かれるなど、一般市民に向けた利用の拡大を視野に入れていることが紹介されています。

山小屋にまつわる思い出を卒業生が語るページも。声楽科OGの「本気の歌唱であわや雪崩発生?」というエピソードが個人的にツボでした

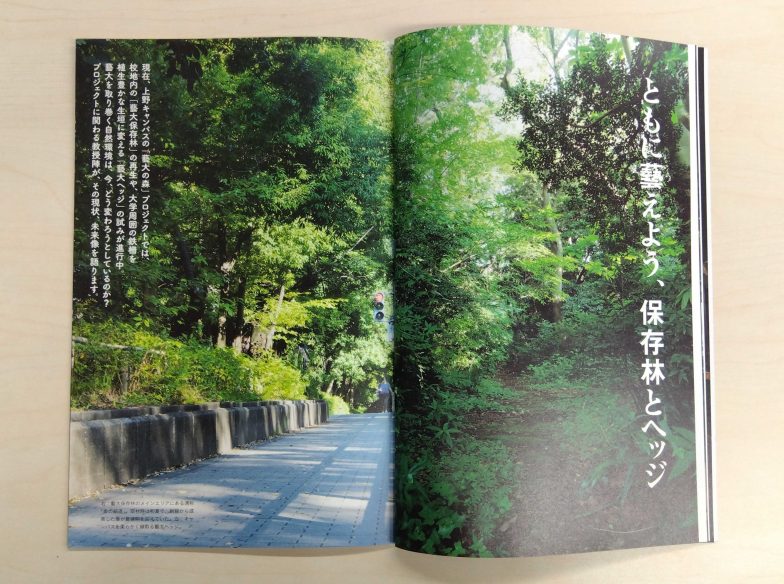

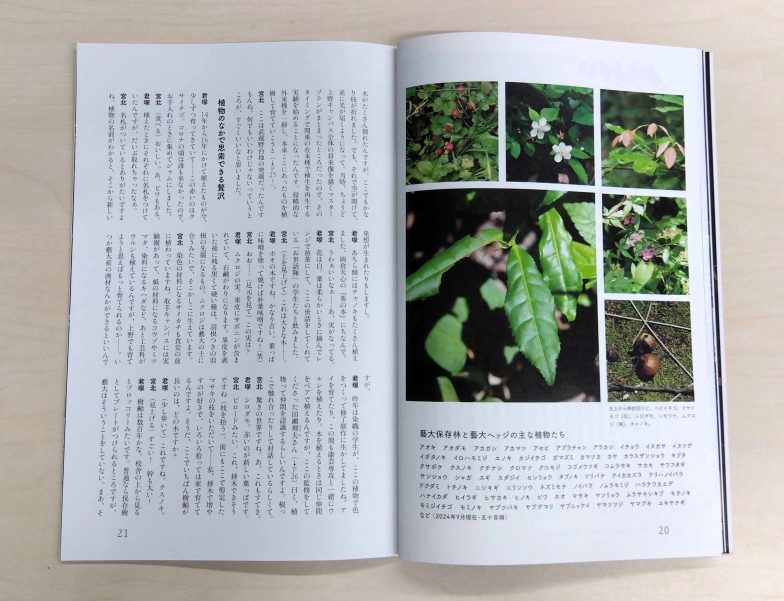

下の見開きは、2つ目の特集ページです。上野キャンパス内にある「藝大保存林」とよばれる林地の再生、そしてキャンパスの周囲にある鉄柵を生垣に変える「藝大ヘッジ」。そのプロジェクトの現状と未来像を、プロジェクトにかかわる教授らが語っています。

環境保護か植物観察本のような誌面

取り組みの発端となるマスタープランを作成した一人、デザイン科の清水泰博教授は、藝大保存林の荒廃が進んでいたこと、そして学生たちに四季の感覚が乏しくなっていたことに問題意識を抱えていたそう。ランドスケープデザイナーの助力を仰ぎ、外来種に浸食されていた一帯に在来種を植えることになります。

「そもそも日本の自然から日本の文化が生まれているわけで、藝大の美術なんてまさにそこに根ざしたもの。(中略)自然からインスパイアされてアートをやっている藝大が本物を知らなくていいのか」。その植生は観賞用庭園のような美観優先ではなく、あくまでも自然の状態に近いもの。生垣づくりも同じコンセプトで、季節の変化が感じられるよう半分は落葉樹とするそうです。「植樹はアートでその空間づくりもアート」ということをどう伝え、周辺施設と連携していくか、とその取り組みを語っています。

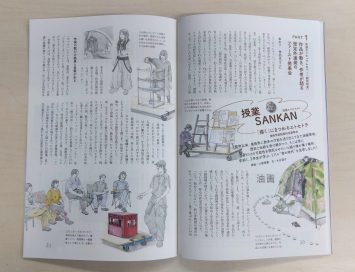

大学広報誌で定番の授業紹介のページも。写真は使われておらず、手描きのイラストのみ

誌面全体のデザインは奇をてらわずオーソドックスなもの。過去の特集テーマは芸術と子育ての両立や、「アートを根幹に人類と地球のあるべき姿を探求するため」創設されたという「芸術未来研究場」など。どの号にも、芸術の根っこと向き合う姿勢があらわれていると感じます。