好きな曲のお気に入りのフレーズを思わず口ずさんでしまうこと、ありませんか。知らず知らずのうちにメロディを記憶してしまっているからですが、曲の最初から最後まで再現となるとちょっとハードルが上がります。そこで頼りになるのが楽譜。楽譜というと五線譜のようなものを思い浮かべますが、それ以外にもさまざまなタイプの楽譜があり、なかには“身体性”を記録する楽譜もあるといいます。

楽譜を記す方法についての研究会「タブラチュアを考える~動作が導く音の世界」が京都市立芸術大学芸術資源研究センターのプロジェクト「音と身体の記譜研究」の一環として行われ、会場の京都市立芸術大学に足を運んでみました。

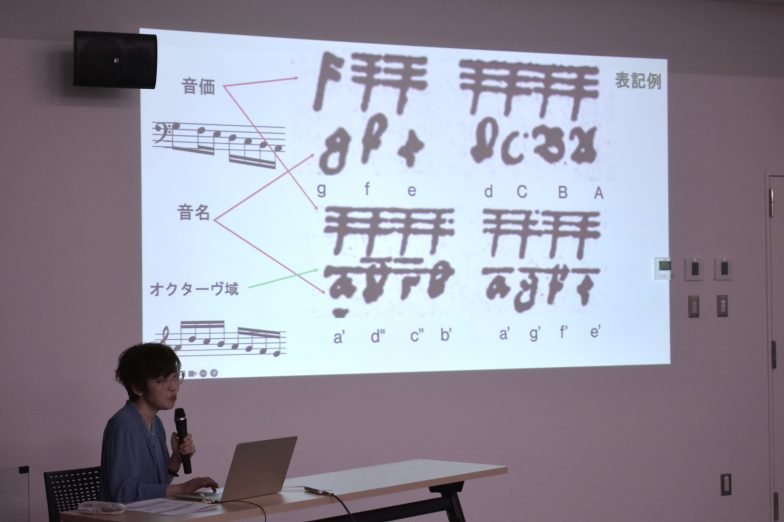

「タブラチュア」とは聞きなれない言葉ですが、楽譜を記す記譜法のひとつで、弦楽器であれば弦をおさえる位置、管楽器なら管の孔、鍵盤楽器なら鍵の番号などを数字や文字、記号で表して、曲の演奏法を示したもの。オルガンや三味線、リュート、ギター、ベース、ドラムなど多くの楽器で使われているそうです。

今回はポピュラー音楽、伝統邦楽、現代音楽、バロック音楽と、時代も地域もさまざまな音楽ジャンルを専門とする講師らが登壇し、それぞれの分野で使われているタブラチュア(タブ譜)を紹介。多彩な楽譜の世界を見せてもらいました。

ギター、三味線、オルガン、……多彩なタブラチュア譜

タブ譜には、例えば下の写真や動画にあるようなギターのタブ譜があります。紹介してくれたのはポピュラー音楽を専門とする岡田正樹先生(芸術資源研究センター共同研究員)。

岡田先生。演奏動画の下にタブ譜が表示されている。

弦をおさえる位置が数字で示されています

ギターを弾かない私はまったく知らなかったんですが、ギターの演奏には、五線譜ではなくこうしたタブ譜を使うことも多いのだとか。どの弦のどの位置を押さえればよいかが一目でわかり、五線譜よりも弾きやすいため「ひとりで好きな音楽の世界に没入するにも、バンド活動など音楽を通じて他のプレイヤーとつながるにも、タブ譜が支えになっている」と岡田先生。

日本の弦楽器ではどうでしょうか。邦楽家で、新作の創作で自ら楽譜を作ることも多いという重森三果先生より、三味線の江戸期以来の楽譜の変遷について実演を交えて紹介してもらいました。

重森先生

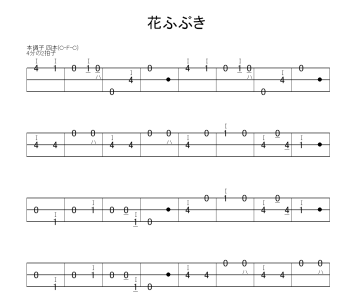

三味線で弦のおさえるべき位置は「勘所」とよばれ、下の譜面(重森先生の創作曲)では数字で記されています。

重森先生の創作曲『花ふぶき』(部分)。三味線を習い始めて半年くらいの学生のために書かれた練習曲。

ギターのタブ譜と似た記譜法ですね。数字で示された勘所は、江戸時代は「い、ろ、は、……」などと呼ばれていたとのこと。

三味線の伴奏で物語を語るのが浄瑠璃です。浄瑠璃の語りは仏教の儀式で唱えられる声明の流れにあり、浄瑠璃の節の古典的な楽譜は声明の楽譜に似ているそうです。

声明の楽譜(「博士」とよばれる)は下のサイトで見ることができます。

<参考>文化デジタルライブラリーより「博士」(独立行政法人日本芸術文化振興会)

https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/contents/learn/edc28/kiku/shoho/hakase.html

旋律の動きが線の長さや角度によって表されているのですが、仏教の経典を唱えるものであると思うとなにやら深遠な図形のようにも思えてきます。浄瑠璃の楽譜はこの中の「目安博士」という楽譜と似ていて、声明のものより線が短くゴマのように見えるため「ゴマ点」と呼ばれるのだそう。また、よく使われる節回しの名前を書いて演奏法を示す「文字譜」と呼ばれるものもあるそうです。

ところ変わってヨーロッパ。バロック期から19世紀の鍵盤音楽を専門とする三島郁先生(芸術資源研究センター共同研究員)からは、オルガン曲などの楽譜を紹介してもらいました。

ギターや三味線の譜面のように線の上に数字が並んだものもあれば、五線譜に似たもの(でもよく見ると、線が2、3本多い)もあり。世の中にはずいぶんいろいろな楽譜があるものだと思います。

三島先生。画面に映っているのは16世紀末のオルガン曲の楽譜(一部)。

音が指定されていない「楽譜」

「これは本当に楽譜なのか」と驚いてしまったのが、現代音楽の作曲家でギター奏者の橋爪皓佐先生(芸術資源研究センター非常勤研究員)から紹介された楽譜です。

橋爪先生はギター奏者として現代音楽の新作を演奏する中でいろいろな楽譜に出会ってきたそうで、紹介してもらった楽譜のひとつは紙に書かれた譜面ではなく、映像でした。画面に人の両手が映し出され、素早くふり下ろされたり、何かをひっかくような動作をしたり。その動きに合わせてギターの音や、板を叩くような音が響きます。

「体の動きだけが指定され、まったく音が指定されていない『楽譜』です」と橋爪先生。

橋爪先生

うーん、こんな楽譜があるのですか……。この曲には2つの演奏方法があり、一つは楽譜(映像)を観客に見せ、演奏者は別のモニター映像を見ながら動きをマネして演奏する方法。もう一つは、映像の動きを完全に"暗譜"して、演奏する手の動きを観客に見せる方法です。

橋爪先生が紹介した曲(『どうしてひっぱたいてくれずに、ひっかくわけ?』作曲:足立智美)の演奏風景。“楽譜”が投映されている。写真:京都市立芸術大学芸術資源研究センター

作曲者はもちろん、演奏する人にとっても予測のつかない音楽になりそうですが、弾く人は映像をもとに音の展開を事前にある程度決めて演奏するため、予測はつくとのこと。

橋爪先生はこの曲について「楽譜自体が創作のツールとなりうる事例」と説明。「動きの規定はあっても、それをギター上でどう展開するかはギタリストの自由に任されている。現代において作曲と演奏が分業化されている中で、けっこう重要な視点に切り込んでいると思います」。

橋爪先生はこうした「動作を規定する楽譜」から生まれる創作に大きな可能性を感じているといい、アイディアのひとつとして「たとえばダンスを視覚的に見られない人が、ダンスを音に変換したものを(ダンスそのものではないにしても)楽しむことができるかもしれない。(体の動きなど)音楽に基づかない表現を音として展開すると、音楽の枠がもっと広がっていくのでは」と話しました。

私は以前ダンスや音楽の即興表現を体験したとき、踊る人の動きに合わせて楽器を鳴らしていて自分でも思いがけない音が出てきたことを思い出し、大いに納得しました。

音楽を記録し再現するための楽譜、そして創作を補助するツールとしての楽譜。多彩な楽譜との出会いが楽しく、体の動きを楽譜ととらえる考え方も面白く、音楽以外の表現を音に変える体験をいろいろとしてみたくなりました。

(編集者・ライター:柳 智子)