博物館は、どちらかと言えば「見る」時間が長くなる場所。でも名古屋大学博物館には、見て、触って、聞いてと、全身で楽しみながら学べる資料がたくさん!しかも、「日本でここだけ」の貴重な展示も多いとか。

名古屋大学に行ったことはあっても博物館は完全にノーマークでした……そんな展示が見られるなら!と、さっそく出かけてみました。

元・図書館を博物館に

博物館の外観

名古屋大学博物館は、国内5番目の大学博物館として2000年4月にオープンしました。

この建物はもともと「古川記念館」という名前で、名古屋大学の中央図書館として活用されていたもの。その後に新たに中央図書館が作られ、図書館としての役目を終えたことから、名古屋大学にゆかりのある資料を展示する博物館として再出発しました。

取材時に対応してくださった、門脇誠二先生(名古屋大学大学院環境研究科 教授)によると「収蔵点数は26万点ほどに上ります。大学所蔵の学術標本に、教員や卒業生が携わった多数の研究・開発の成果、教員からの寄贈コレクションなど貴重なものがそろっています。さらに、地域社会への還元も大切なミッションとして考えています」とのこと。どんな未知のものと出会えるのか、期待が高まります。

2階の常設展示室の様子。大きなマッコウクジラの標本がインパクト大!

建物の2階は「岩石・化石から学ぶ地球と生物の進化」「電子回折装置と名古屋大学電子顕微鏡開発の歴史」など5つのカテゴリーにわかれた常設展示室です。

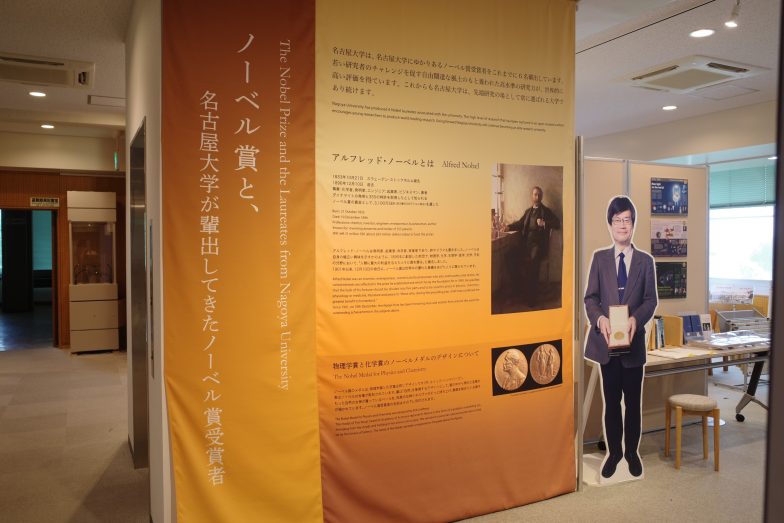

3階は年1~2回の特別展が行われるスペース。常設の「ノーベル賞コーナー」があり、名古屋大学が輩出したノーベル賞受賞者の研究についても学ぶことができます。

受賞対象となった研究に関する実物模型なども見ることができる

「日本でここだけ!」を間近で

常設展示のなかで特に注目したいのは「国内でここだけ」「国内初」の貴重な資料。名古屋大学は、世界的な自動車メーカーもあり、モノづくりが盛んな東海地方を代表する国立大学であることから、さまざまな機器の開発にも携わってきました。

たとえば、日立製作所が1941年に開発した電子顕微鏡「HU-2型」。日本で最初の本格的な電子顕微鏡として作られた試作品2台のうち一方が、1942年に名古屋大学に設置されました。以降、学内では電子顕微鏡の研究・開発が盛んに。現在も研究は続けられており、最先端の電子顕微鏡開発にも大いに貢献しています。

どことなく、現在使われている顕微鏡のシルエットを彷彿とさせますね

博物館の入り口には、ドローンのプロトタイプもあります。こちらは1988年に、名古屋大学の教員と日立造船とが共同開発した、世界初の民生用ドローンです。

ダクテッドファン型 垂直離着陸(VTOL)実験機。大人の身長以上の高さがあり、迫力満点

これほどの大きさがありながら民生用とは驚きですが、今日使われている小型のドローンと比べると、進歩の度合いを実感できますね。

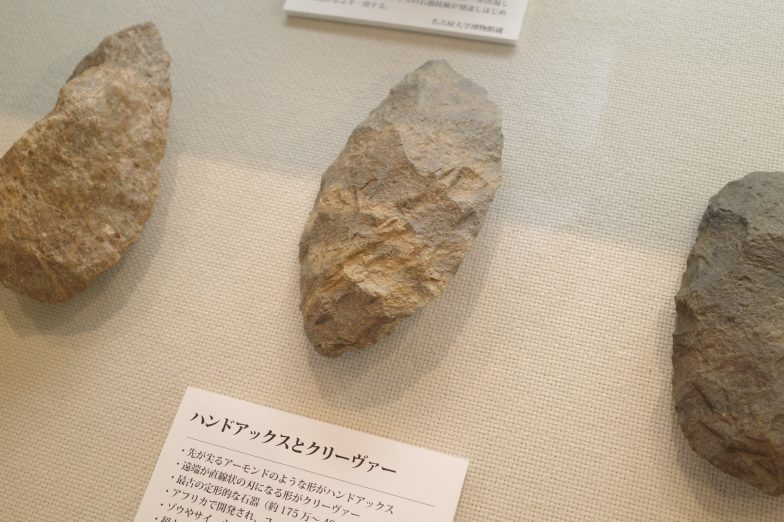

一方、歴史を遡って石器時代の資料にも注目を。こちらは175~30万年前の原人や旧人が使っていたとされる、人類最古のハンドアックス(握斧)です。名古屋大学の調査団が、1968年~1989年にかけてケニアやタンザニアなどの東アフリカで発見・収集した資料で、国内ではここにしか収蔵されていないのだとか。

じっくり見比べてみると、刃の形も少しずつ違うことに気づく

さまざまな時代の「はじまり」を表す資料を見ていると、それだけで人類や技術の壮大な進化の歴史を感じられます。

手でふれて楽しむ展示も

館内をめぐっていると展示物が思いのほか近くにあり「あまり博物館っぽくないな」と感じます。それもそのはず、館内は前身である名古屋大学中央図書館時代のつくりのままであるからです。

特に2階の常設展示室は、読書スペースとして活用されていた場所。最初から博物館としてつくられた訳ではないからこそ、展示品との距離が近くできているのでしょう。ガラスやショーケースで囲われている資料は比較的少なく、中には手で触れられるものもあります。

展示室中央に鎮座する骨格標本

ぜひ手ざわりを確かめてみたいのが、常設展示室中央のクジラの全身の骨格標本。全長は12mにもなります。これは2009年に名古屋港に流れ着いたマッコウクジラを名古屋大学が標本にしたもので、顔や歯、脊髄など、全身どこでも触ることができます。

背骨の部分。大きさは言うまでもないですが、太さや密度もスゴイ!

触ってみると、ゴツゴツ&ザラザラ……軽石やサンゴのような感触でした。骨格標本の展示をしている博物館は数あれど、本物をじっくり触れるのはなかなか珍しいのではないでしょうか。

ちょっとテイストの違う“触れる展示”もありました。こちらは、アザラシ型のロボット「パロ」。名古屋大学の卒業生が開発したロボットで、現在は国内外の児童養護施設やデイサービスセンター、病院などで、セラピー目的で導入されています。「世界で最もセラピー効果のあるロボット」として、ギネス世界記録でも認定されています。

ポーランドでも、ウクライナ避難民の心のケアのために活躍しているそう

ふわふわの体を撫でてみるとかわいい声で鳴いたり、手足を動かしたりしてくれて、とっても癒やされます!多くの人に愛されている理由がわかる気がしました。

学生発案の催しも要チェック

名古屋大学博物館は、子どもから大人まで参加できるイベントが充実していることも特徴です。年に1~2回の特別展に合わせたワークショップや、近隣のショッピングモールで収蔵資料を展示する「出張博物館」、屋外での自然観察と博物館での学習・実験を組み合わせた「フィールドセミナー地球教室」といったイベントを開催しています。フィールドセミナーでは、参加者と講師とで、名古屋市近郊に化石や鉱物の採集に行ったこともあるそうです。

また、展示室を会場にコンサートを開くこともあります。歴史ある資料に囲まれながら音楽を聴く…という体験ができる博物館は、筆者は初めて知りました!

館内でのコンサートの様子

こうした活動ができているのは、学生ボランティア団体「MusaForum(ムーサ・フォルム)」の協力が大きいそうです。名古屋大学博物館には、他大学の学生も含めて約140名のメンバーが在籍。イベントのアイデア出しから運営までを、活発に行っているとのことです。

今回、博物館を案内してくださった門脇先生からは、次のようなお話も伺うことができました。

「実は愛知県には“県立博物館”がありません。ですからその代わりというわけではありませんが、当館では地域の自然史や愛知のモノづくりにかかわる資料を多数展示したり、ワークショップやフィールドセミナーといったイベントも頻繁に開催したりしているんですよ」

なるほど、だからこそ展示のジャンルが幅広く、ユニークな催しも多いのですね。取り組みが功を奏し、創設当初は年間数百人にも至らなかった来館者が、現在では年間3万人を越えているとのこと。これからもおもしろい企画が登場しそうです。ふらっとお出かけする感覚で、定期的に訪れてみてはいかがでしょうか。

(編集者:河上由紀子/ライター:シモカワヒロコ)