生命科学や環境科学を扱う11学科を擁する日本大学の生物資源科学部。同学部は、多様な骨格標本を収蔵・展示する「骨の博物館」を併設しており、2019年に「骨の多様性と進化」をテーマとした公開施設にリニューアルして以来、地域内外から幅広い世代の人が訪れているのだそう。2025年3月28日に、神奈川県内の大学博物館初の「登録博物館」に指定された同館の魅力に迫るべく取材に行ってきました。

資料室から資料館、博物館へ昇格

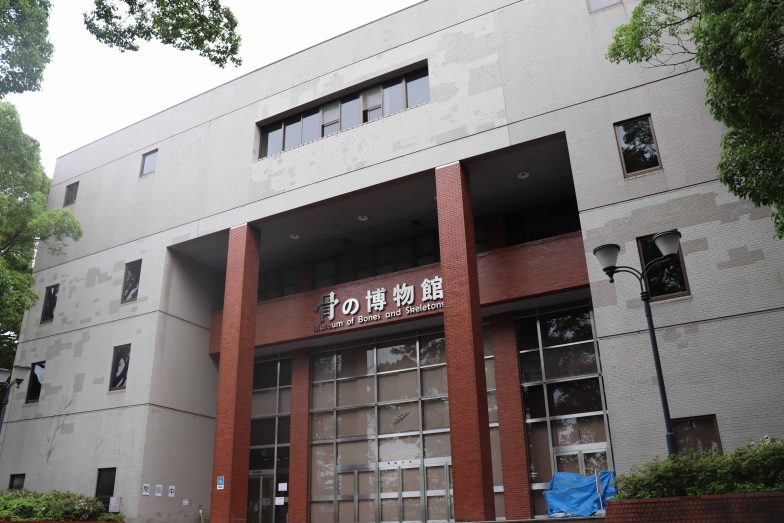

「骨の博物館」は、神奈川県藤沢市の日本大学湘南キャンパス内にあります。小田急江ノ島線の「六会日大前(むつあいにちだいまえ)」駅が最寄り駅で、西口の歩道橋を降りて線路沿いに歩くと約3分で正門に到着。正門をくぐり、すぐ左手に見えてくるのが同館です。

自然豊かな環境が広がる湘南キャンパス。「骨の博物館」周辺も緑があふれています

生物資源科学部の前身は農獣医学部で、その資料室が資料館として発展し、1996年の「生物資源科学部」への改組を機に同学部の付属博物館に。2019年に「骨の多様性と進化」をテーマとした公開施設にリニューアルした際、現在の「骨の博物館」の呼称がつけられました。

「『骨の博物館』は通称で、正式名称は『日本大学生物資源科学部博物館』といいます。現在も獣医学科があり、卒業生の縁で全国の動物園や水族館で亡くなった動物の寄贈を受ける機会もあります。骨格標本・剥製が展示の中心になりますが、それに限らず、生物資源に関わる幅広い資料も紹介しており、小学生向けの夏休み宿題相談会なども行っています」と話すのは同館学芸員の田中雅宏さん。今回、こちらの田中さんに館内を案内していただきました。

「骨の博物館」学芸員の田中雅宏さん

骨格標本や剥製など約400点を展示

同館は1階から3階まであり、約400点の資料が展示されています。1階フロアは「陸・空・海」のゾーンに分かれ、哺乳類から鳥類や爬虫類、両生類、魚類まで実に多様な脊椎動物の骨格標本や剥製がぎっしりと並びます。続いて2階フロアでは、家畜と、犬や猫といった伴侶動物の骨格標本や剥製を展示。3階フロアには膨大な昆虫標本の他に、稲の栽培の起源や農機具・漁具の歴史を遡ることができる貴重な資料も紹介されています。

それでは、鑑賞した中から筆者的見どころをピックアップして紹介します。

迫力満点! 大型動物の骨格標本は必見

1階フロアでまず目を奪われたのが大型動物の骨格標本。アフリカゾウやキリン、シロサイなどの骨格標本が今にも動き出しそうなポージングで展示されています。大型動物の大きさや迫力を間近で体感することは滅多にできないため、それだけでも貴重な体験に。

アフリカゾウの骨格標本

圧巻は、「海」ゾーンに紹介されたクロミンククジラの骨格標本です。巨大さにただ圧倒される一方で、海をしなやかに優雅に泳ぐ姿を想像させる流線型の骨格に美しさを感じます。

クロミンククジラの骨格標本

「クロミンククジラは、退化した後ろ足(後肢)を支えていた骨盤の名残りが、痕跡として体内に残っているんですよ」と田中さん。

腹部内部の骨格標本の一部。写真中央の「対になった骨」が骨盤の痕跡です

ご存知でしたか、クジラの先祖は陸上を四足歩行する哺乳類だったことを。現在のような水中生活に適応するために体の形や器官がさまざまに変化していったのだといいます。動物の進化を物語る骨の奥深さを実感しました。

「骨格標本×剥製」のハイブリッド展示

続いての見どころは、「骨格標本×剥製」のハイブリッド展示です。例えば、「陸」ゾーンでは、ホワイトタイガー(ベンガルトラの白変種)やオランウータン、シロテナガザルなどが同じ個体から製作された骨格標本と剥製を並べて紹介されています。骨と外見を比較しながら動物の構造や特徴を捉えることができ、思わず引き込まれる展示でした。

ホワイトタイガーの骨格標本と剥製

ホワイトタイガーの骨格標本の前で、田中さんが頭の骨を指さしながら「これは骨粗しょう症の跡なんですよ」と教えてくれました。よく見ると、骨がスカスカになっているではないですか!東武動物公園から寄贈を受けたホワイトタイガーで、老衰で亡くなったときは国内最高齢の20歳、人間の年齢で100歳超(!)だったとか。人間と同様、動物も加齢に伴い骨密度が低下していくんですね……。

骨密度が低下した痕がわかるホワイトタイガーの頭骨

ウシ、ブタ、ウマなど「家畜」の骨格標本に注目

2階フロアの展示室に入ると、ウシやブタ、ヒツジの骨格標本やその他家畜の剥製も並びます。博物館で家畜の骨格標本が豊富に揃うのは珍しいそうで、ここにも注目です。

ウシやブタについては特に、それぞれの太くがっしりとした骨格を前にすると、普段「食」として接している動物が新たな視点で見えてくるようでした。「ブタの祖先はイノシシです。胴が比較的短いですが、そこから現在のブタのように胴が長い体形に進化したのは、食肉として効率よく肉を得るために人の手で品種改良されたからです」と田中さん。あらためてブタの骨格標本を見ると、肋骨の数が多く背骨が長く伸びています。

ブタの骨格標本(左)とイノシシの剥製(右手前)、骨格標本(右手後)

また、古くから家畜化され、人とともに長い歴史を歩んできたウマの骨格標本の展示も。日本在来馬の木曽馬については剥製も一緒に並びます。木曽馬は胴長短足で小柄ですが山間部で飼育されていたため足腰が強く、頑強。がっしりと骨太な体格がよくわかります。一方で、西洋から持ち込まれた競走用のサラブレットの骨格標本も木曽馬の横に紹介があり、骨が細く、脚が長いのが印象的でした。それぞれの役割に応じた骨格の違いが興味深いです。

木曽馬の骨格標本と剥製。この馬はかつて長野県の泉谷神社の神馬(しんめ)だったそう

サラブレットの骨格標本2体

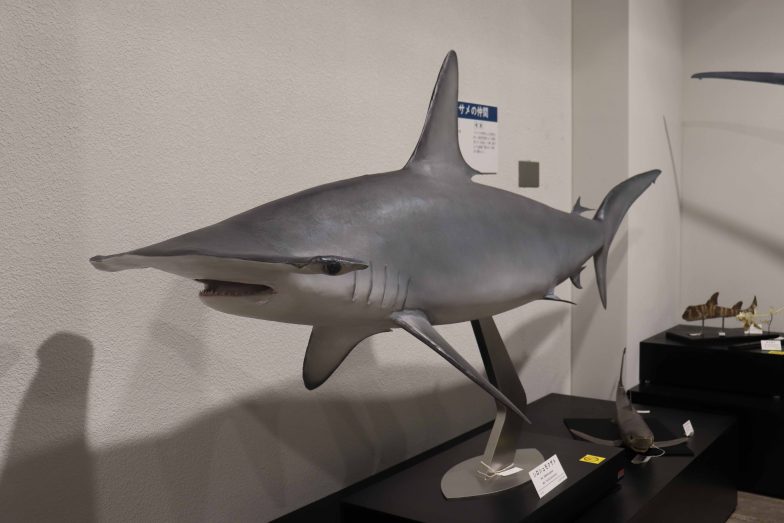

シロシュモクザメの特殊な繁殖様式を知る

最後におすすめするのは、シロシュモクザメとその子ども(仔魚)の標本です(1階フロア「海」ゾーン)。ハンマー状の頭部が特長のシロシュモクザメは、卵黄嚢(妊娠初期に子どもに栄養を与える器官)から「偽胎盤」を形成し、それを通じてある程度子どもを成長させてから出産するのだそう。ちなみに「偽胎盤」は、子どもの組織からできて母親とつながるのだといいます。繁殖様式が多様なサメの中でも珍しい様式なのだそう。後日調べると、外敵の多い海の中で生存率を高めるために、ある程度成長した状態まで育てて産むという繁殖様式に進化したと考えられているのだそうです。

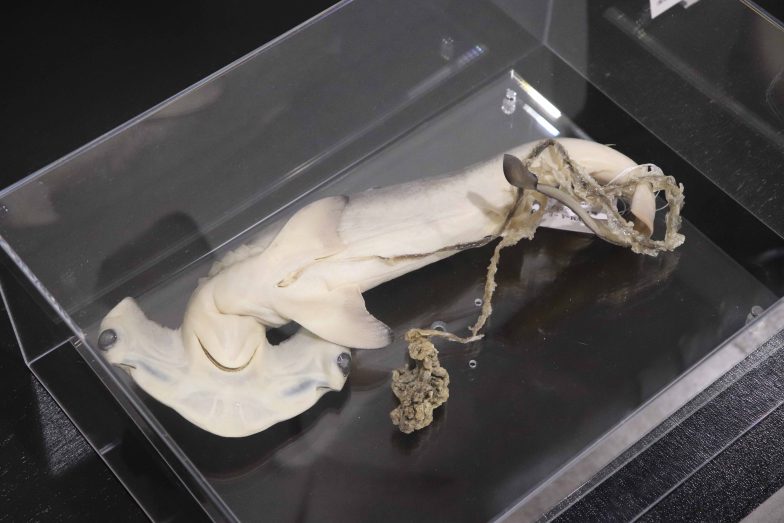

また、組織を合成樹脂に置換・飽和させるプラスティネーションという処理法で製作した子どものシロシュモクザメの標本が展示されており、こちらはなかなかお目にかかれないものだそうで、非常に印象的でした。

シロシュモクザメの標本

シロシュモクザメの子どもの標本。ひも状の先端のまとまった部分が偽胎盤

前知識がなくても「形」や「仕組み」に注目することで、骨格標本や剥製は十分に楽しめると思います。「ヒトも脊椎動物です。自分と動物たちの骨格がどう違うかを見比べながら鑑賞するのもおもしろいです」と田中さん。普段目にすることのない多様な脊椎動物の骨格を間近で見る体験は新鮮で驚きの連続でした。

ここでは紹介しきれなかった鳥類や両生類、爬虫類などの骨格標本・剥製も豊富に揃い、見応えのあるスポットです。ぜひこの夏、骨の多様性と進化を体験できる「骨の博物館」に出かけてみませんか。

(編集者:河上由紀子/ライター:(有)鐵五郎企画)