画像:こども本の森 中之島

2010年代半ばから続いている「絵本ブーム」。

それまでは「1万部売れたらベストセラー」と言われていた絵本市場で、10万部を超えるヒット作品が続々と生まれています。

普段はあまり絵本を手に取らないけど、最近話題になっている作品は読んでみたという方も多いのではないでしょうか?

今回は、大阪・中之島にある「アートエリアB1(ビーワン)」で児童図書にまつわるトークイベントが開催されると聞いて、気になる絵本や児童図書の世界をのぞいてみるべく、参加してきました。

「こども本の森 中之島」館長と大阪大学准教授による対談イベント

今回のイベントは、中之島にある14施設によるプロジェクト「クリエイティブアイランド中之島」の一環。こども本の森 中之島と、大阪大学が京阪電車、NPO法人ダンスボックスと協同で運営するアートエリアB1(ビーワン)のエクスチェンジ企画として開催されました。

タイトルは「児童図書の役割~18世紀ドイツ児童文学の成立ちから」。こども本の森 中之島の館長を務める前川千陽さんと、18世紀ドイツの児童文学を手がかりに、印刷メディアと子どもの読書の関係を研究する大阪大学文学研究科准教授の吉田耕太郎さんによる対談が行なわれました。

イベントはアートエリアB1で開催され、オンラインでも同時配信。筆者はオンラインで参加しました。

本の世界へといざなう「こども本の森 中之島」

最初に登壇したのは前川千陽さん。前川さんが館長を務めるこども本の森 中之島について、施設の概要やこれまでの取り組みを写真と共に紹介しました。

画像提供:アートエリアB1

こども本の森 中之島は、建築家の安藤忠雄さんが設計し、建物を大阪市に寄贈する形で2020年7月に開館しました。前川さんのスライドでは、壁一面に絵本の表紙が並ぶ様子や、開放感のある空間で子どもたちが自由に本を楽しむ姿が見られ、写真を見ているだけで「行ってみたい!」とわくわくした気持ちになります。

前川千陽館長のプレゼンテーション資料(写真:伊東俊介)

前川さんのお話を聞いてまず驚いたのは、こども本の森 中之島は図書館ではなく文化施設であるということ。

「図書館だと思って来られると、カウンターも検索機もないので驚く方もいらっしゃいますね。コンセプトとしては、好きな本を探して好きな場所で読んでくださいねとお伝えしています」

こども本の森 中之島の特徴の一つは、本の表紙を見せて展示していること。

「お父さんやお母さんが、自分が小さい頃に読んだ本の表紙を見つけて、子どもに紹介してあげているシーンをよく見かけます。本の顔が見えるというのは、とっても良いことだと思いますね」

館内に入ると、「わーすごくたくさんの本がある!」という第一声がよく聞かれるそうですが、蔵書は約1万8000冊。一般的には小規模な図書館でも30~40万冊ほどの蔵書があり、こども本の森 中之島の蔵書数は実はかなり少ないそうです。それでも「たくさんある!」と感じられるのは、冊数ではなく見せ方による効果が大きいのだとか。

ちなみに筆者は壁一面の展示を見て、上の方にある本は飾られているだけになってしまうのでは?とちょっと心配になってしまったのですが、展示している本は下の棚にまとめて置いてあり、そこから手に取れると聞いてほっとしました。

前川千陽館長のプレゼンテーション資料(写真:伊東俊介)

こども本の森は、本の分類方法も特徴的です。日本の図書館で広く使われている十進分類法をベースにした、独自の分類で本が並べられています。「自然とあそぼう」「体をうごかす」「食べる」「生きること/死ぬこと」といった12のテーマの選書は、ブックディレクターの幅允孝さんが手がけています。

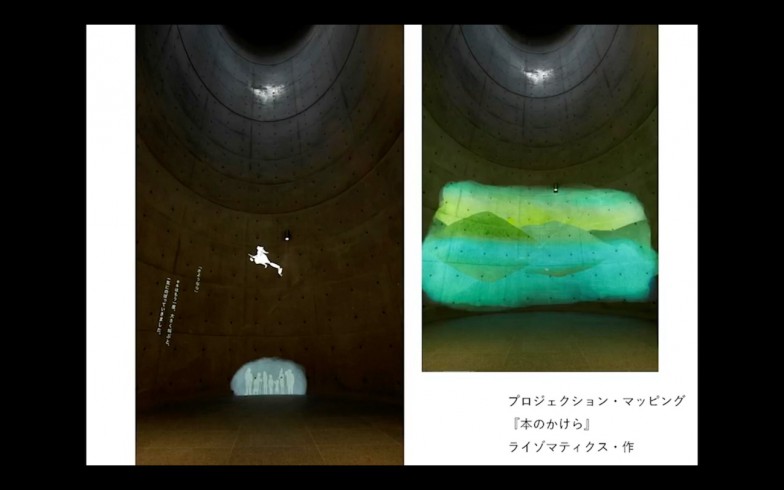

他の図書館にはない斬新な分類で、子どもたちの興味・関心が刺激されそうです。他にも館内のプロジェクションマッピングなど多彩な「本へのいざない」があり、大人も子どもも惹きつけられます。

前川千陽館長のプレゼンテーション資料

前川さんは、作家を招いたイベントや伝統芸能とのコラボレーション企画など、さまざまな試みも紹介。館内だけでなく館外での企画も多く、「館を飛び出したり、今日のようにいろいろな方のお話を聞いたりして、本に対する思いがより強くなり、その思いを子どもたちに還元できればいいなと思っています。館の外での取り組みはこれからもたくさんしていきたいですね」と発表を締めくくりました。

出版の黎明期に「子どもの本」はなかった

続いて、吉田耕太郎さんのプレゼンテーションへ。18世紀ドイツ語圏の文化や思想を専門とする吉田さんは、ここ数年は特に児童文学というジャンルの成立について研究しています。

画像提供:アートエリアB1

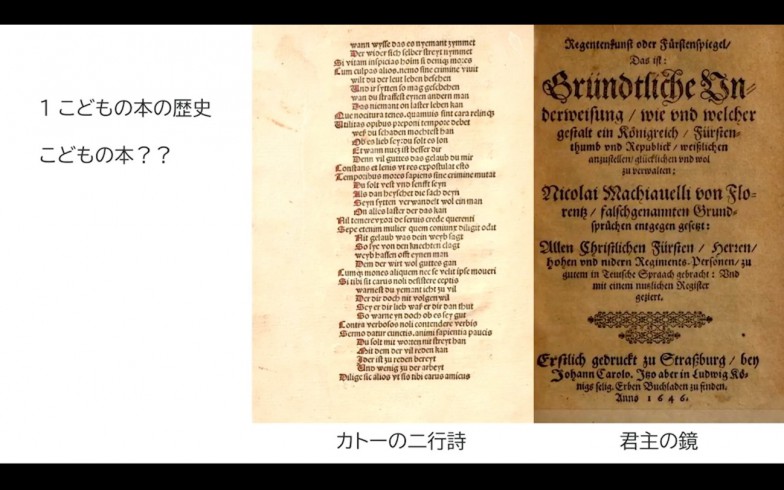

まず吉田さんは、子どもの本の歴史を説明するため、数冊の本をスライドで紹介しました。それは、統治者の心構えが書かれた『君主の鏡』と呼ばれる本や、ラテン語の教科書、アルファベットの教科書。子どもが読む本にはあまり見えないような……?

吉田耕太郎准教授のプレゼンテーション資料

「今の子どもが手に取って読む本とは、明らかに違いますよね。子どもの本の歴史を遡ると明らかになってくるのは、出版の黎明期には『子どもの本』はない、ということなんです」

本が出版されるようになった16~17世紀は、そもそも今のような「子ども」という概念はなかったと、吉田さんは説明します。つまり、子どもたちは身分や住んでいる地域、親の職業などによって区別され、一定の年齢による「子ども」という区分はなかったというのです。

先に紹介された「君主の鏡」や語学の教科書は、大貴族の家に生まれた子どもたちが教育のため読み聞かせをされていたものだと聞き、なるほどと納得します。

「子どものための」とタイトルに付けられた本がたくさん出始めるのは、18世紀中ごろから。この頃には子どもという概念が定着し、子どもという新しい読者が生まれたと言います。

時代背景を表す「読み手」の変遷

吉田さんのお話で興味深かったのは、当時読み聞かせをするのは主に父親だったということ。子どもの読み聞かせというと、まずお母さんを思い浮かべてしまいますが、当時はお父さんが中心だったそうです。

「たとえば新ロビンソン物語は、船で航海するとはどういうことなのか、羅針盤の仕組みはどんなものかなど、ロビンソンの冒険譚を通して自然科学の知識を得ていくような作りになっています。本の中には、『今日は何章から読むよ』など読み手の父親のセリフも書かれていて、父親がそのまま読み聞かせることによって教育の現場が再現できるようになっているんです」

吉田耕太郎准教授のプレゼンテーション資料

当時出版された新ロビンソン物語の銅版画を見ると、父親が子どもたちに囲まれて読み聞かせをする様子が描かれています。当時は、物語を通して父親が子どもを教育するものだったんですね。

時代と共に語り手は母親や祖母へと変化していき、グリム童話が出版される頃になると、おばあちゃんが読み聞かせをする銅版画が見られるそうです。この頃には、父親が教育をする文化がなくなり、女性たちが育児や教育を担うようになっていたのでしょうか。語り手の変遷から、当時の教育観やジェンダー観も垣間見えるようです。

読み聞かせではなく、子どもが自分で手に取って読めるような、いわゆる絵本が出てくるのは、19世紀から。日本でも翻訳されている『もじゃもじゃペーター』は、1845年にドイツで発表されたそうです。

吉田耕太郎准教授のプレゼンテーション資料

「それまでは、子どもたちにとって物語は『聴く』ものでした。絵に短いテキストが付いた絵本のスタイルが登場することで、『聴く』だけのものから自分で『読む』『見る』ものに変化していきました」

とはいえ、『もじゃもじゃペーター』が出版された頃は印刷技術がそれほど発達しておらず、本はかなり高価なものだったため、一般に広く普及するのはまだ先の話とのこと。そう考えると絵本の歴史はそれほど長くなく、誰もが気軽に絵本に親しめるようになったのはごく最近のことなんですね。

読み聞かせの歴史と現在、そして自由な読書へ

前川さんと吉田さんのディスカッションでは、まず父親の読み聞かせが話題に上がりました。「読み聞かせを始めたのは父親だというのは知らなくて、びっくりしました」と前川さんが話すと、「さすが、鋭いですね」と吉田さん。

「実は、その前に読み聞かせをしていたのは乳母なんです。でも、乳母は魔女や妖精の話を子どもに聞かせるから教育上良くないという意見が出てきて、じゃあお父さんが真面目でためになる話をしましょうという流れになった。それで18世紀の本では、父親が読み聞かせをする姿が前面に押し出されているんです」(吉田さん)

なるほど、父親による読み聞かせは自然に起こってきたことではなく、意図的に作り出されていたんですね。

吉田さんの説明を聞いて、「こども本の森では、お父さんの読み聞かせを見かけることが多いんですよ」と前川さん。最近の子育て世代は、父親か母親のどちらかがするもの、という壁は特に感じていないのかもしれません。読み聞かせの光景が時代と共にさまざまに変化しているのが面白いですね。

ディスカッションの後半では、参加者からの質問も。「庶民が絵本を読めるようになったのはいつ頃から?」「絵本の中での絵とテキストの割合は、時代によって変化している?」「子ども視点の物語はいつ頃から書かれるようになった?」など次々と質問が寄せられ、一つずつ丁寧に回答されていました。

子どもの本がなかった時代から、教育のために読み聞かせをする時代を経て、子どもが自分で自由に本を手に取って楽しめる時代へ。そんな背景を知った上で改めて、こども本の森 中之島で壁一面の本から自由に本を選ぶ楽しみを味わいたくなりました。