アメリカの食べモノといえば、ハンバーガーやフライドチキンを連想するのではないでしょうか。筆者もアメリカ=肉料理というイメージがありますが、それはなぜなのでしょう。

東洋学園大学で開催された公開講座「アメリカ社会にみる食事の変化:大量消費からエシカル&サステイナブルへ」を聴講し、アメリカ成り立ちと食の関係、さらには世界の食の課題と未来について学んできました。

講師は、亜細亜大学 経営学部の講師、加藤恵理先生です。

講座スライドより。先生のプロフィール

食文化を奪略、盗用。移民国家・アメリカの裏史実

講座は3つのテーマで進められました。第1のテーマは「人種の多様性」です。

アメリカの始まりは、1492年、新大陸として発見されてから。イギリスやフランス、オランダといったヨーロッパの人びとが入植しました。

「従来はキリスト教プロテスタント系の信者が信仰と布教の自由を求めてアメリカに渡ったという語りが主流でしたが、近年では、新大陸での一攫千金を狙って海を渡る人が多かったということが言われています」と加藤先生。講座冒頭から意外な史実に興味をそそられます。

とはいえ、当時のアメリカは自給自足の社会。「入植者たちは食糧調達の術を知らず、飢えで命を落とす人もいました。見かねたアメリカの先住民・ネイティブアメリカンが食べ物を分け与え、農業の技術を指導したと伝わっています」

ネイティブアメリカンのおかげで収穫できた土地の恵みに感謝して始まったのが、アメリカの祝日「Thanksgiving Day(感謝祭)」。ごちそうを用意し、先住民と入植者が一緒にお祝いしたそうで、「トウモロコシやカボチャ、ハト、ウナギも食べられていたようです」と加藤先生。今はアメリカでウナギを食べる人は稀なので、これも意外です。

ところが、先住民と入植者の友好関係は一変します。あろうことか入植者は先住民の土地を奪って迫害。「ネイティブアメリカンの主食であるトウモロコシを、自分たちの食のシンボルにしていきました」と加藤先生。まさに恩を仇で返す仕打ちです。

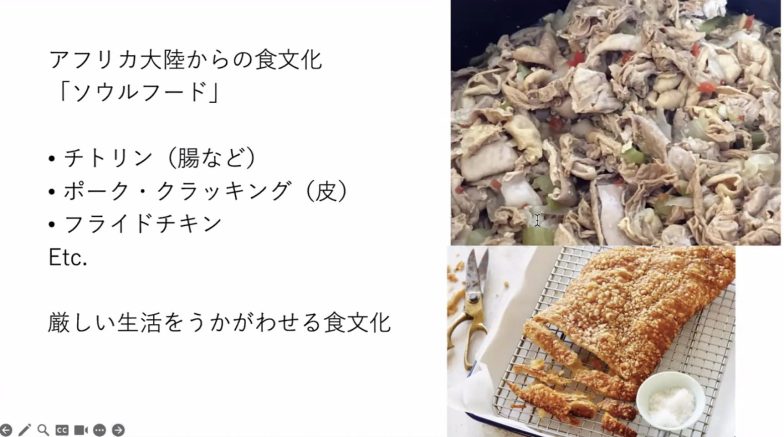

さらに入植者たちはアフリカから人びとを強制連行し、奪った土地で奴隷として過酷な労働を強いていきます。苦しい生活の中、彼らが何とか口にしていたのが食べずに捨てられることも多い家畜の内臓や皮、当時は食べにくかったフライドチキンなどだったそうですが、これらも後にアメリカの食のシンボルになるのですから、複雑な気持ちです。

講座スライドより。厳しい生活の中で生まれたソウルフードは現代アメリカの人気料理

1863年に奴隷制度が公式には廃止され、新たな労働力となったのがアジア系の人たちです。「アメリカ人にとって異国情緒たっぷりの“アジア料理”が、アジア系以外の人たちの間で商品化され、消費されていきました」と加藤先生。

講座スライドより。アジアンフードが人気に。しかし儲けたのはアジア系ではなかった

「アメリカで人気の食事の背景には、先住民の土地を略奪した、奴隷制を土台に経済を発展させた、人種に対する偏見が今にも続くアメリカの負の歴史が隠れています。現代のアメリカの食文化はまさに“美味しいとこ取り”になっているのではないでしょうか」という加藤先生の見解に、アメリカの負の歴史、そして「人種のサラダボウル」と明るく称される多様性の裏側を知りました。

鶏の飼育ではなく「生産」。ビジネスモデルとして世界も倣う

第2のテーマは「科学の発展」です。アメリカの食文化と科学はどのような関係があるのでしょう。加藤先生が例として挙げたのが鶏肉です。現在、アメリカは肉の消費量世界ナンバー1。中でも鶏肉は消費量も生産量も輸出量も世界トップクラスです。アメリカが「鶏肉大国」になった背景を加藤先生が語ります。

「従来の鶏は産卵期である春にしか卵を産みませんでした。また、20世紀初頭まで、養鶏家の平均的な鶏の所有数は23羽ほどでした。ところが、1923年、手違いから一人の養鶏家のもとに500羽もの鶏が届いてしまったんです。無理矢理、飼育したところ大半が生き延び、鶏肉で莫大な利益を得ました。これを機に鶏を大量に飼育、いや生産する工場式畜産が始まりました。窓がなく、24時間365日照明や温度が管理された工場は、鶏にとっては常に春の産卵期です。鶏のライフサイクルを失わせ、年中卵を産み、瞬く間に成長するようにしたのです」

講座スライドより。工業製品のように流れていく大量の鶏が衝撃的

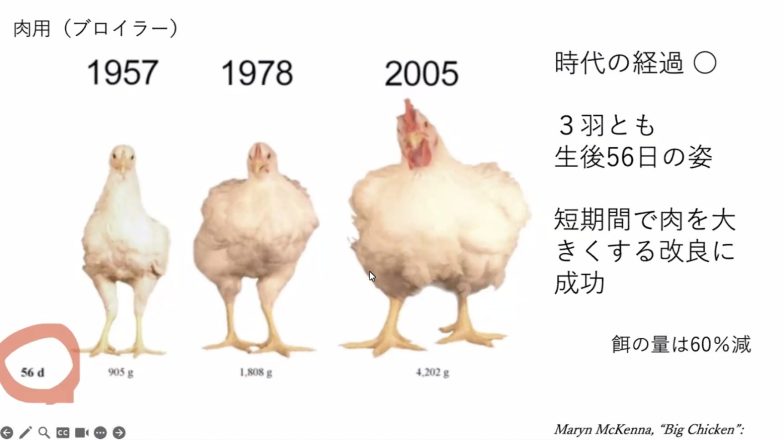

また、工場に閉じ込めるように劣悪な環境で飼育しても、ペニシリンをはじめ薬の実用化も相まって、鶏を死なせないことが可能になったといいます。「最小限の餌と労力で、最大限の肉・卵が採れる品種改良もどんどん進み、工場式畜産はアメリカの一大産業となりました」と加藤先生は説明します。

現在、アメリカで生産される鶏のうち、卵用の鶏(レイヤー)は1羽で年間約300個も産卵。また、アメリカでは鶏の胸肉が好まれるそうで、「肉用の鶏(ブロイラー)は品種改良され、わずか60日ほどで胸が極端に肥大した姿となって出荷されます」と加藤先生は以下のスライド画像を提示されましたが、人間本位によって改良された姿があまりに恐ろしく、筆者は直視できませんでした。

講座スライドより。早く、多く胸肉を採るために品種改良された歴史

環境課題解決にもつながる「アニマル・ウェルフェア」

第3のテーマは「環境への懸念」です。

工場式畜産のノウハウは牛や豚の飼育にも取り入れられ、大量生産を実現。アメリカをはじめとする世界の国々が、いつでもどこでも安くお肉を食べられるようになりました。

ただ、1964年、イギリスの活動家・ルース・ハリソンが『アニマル・マシーン』という著書で工場式畜産を痛烈に批判。以降、動物愛護や福祉、保護の団体、アメリカだけでなく世界のセレブリティ(著名人や名士など)も工場式畜産に異を唱え、「アニマル・ウェルフェア(動物の福祉)」を提唱します。

「ビートルズのポール・マッカートニーや若い世代に人気のビリー・アイリッシュは畜産動物の問題に熱心な著名人として知られています。アニマル・ウェルフェアは動物の飼育状態の改善はもちろん、地球の環境問題の解決にも重要なキーワードです」

家畜の飼育、飼料の栽培には広大な土地が必要になるため、二酸化炭素の吸収など、地球温暖化抑制に重要な役割を果たす森林が次々と伐採されています。また、牛のゲップによって放出されるメタンガスは地球温暖化に影響を及ぼす温室効果ガスの一つであり、世界の温室効果ガス総排出量の約14%が畜産分野によるものといわれています。

「現在、地球上の生物の60%が家畜、36%が人間、野生動物はわずか4%です」と加藤先生が語る生態の不均衡を招いたのは、私たち人間です。食べる、稼ぐという欲望を満たす一方で、環境破壊を生み出し、自らの首を絞めてしまったのではないでしょうか。

こういった状況を打破するため、最新技術によって家畜の肉や卵に変わる食べ物の開発が進んでいます。

「植物性プロテインや菌類由来のマイコプロテインから作る代替肉、家畜の細胞を培養する培養肉(ラボミート)も登場しています」と加藤先生。そういえば、最近スーパーなどで大豆ミートを見かけることが多くなりました。

講座スライドより。従来の肉と見た目も味も遜色のない代替肉

「培養肉は動物に負荷を与えないことが魅力ですが、いかんせん高額なのがネックです。開発当初の2013年、牛の細胞を使ったラボミートのハンバーガー1個は、いくらだったと思います? なんと約4600万円だったんです」。その後、2015年には約13万円、2022年には1,400円とプライスダウンしたとはいえ、一般流通にはまだ時間がかかりそうです。

「私は私が食べたモノでできているとよく言われます。ただ、食べたモノが鶏肉なら、鶏が食べたモノも含まれます。人体や健康を害すモノを摂取していたとしたら心配ですよね。皆さんには自分が食べるモノの背景に目を向けてほしい。アメリカだけでなく、日本、そして世界が解決すべき課題が浮き彫りになってくるはずです」と提言する加藤先生。「You are what you eat eats=アナタはアナタが食べたモノが食べたモノ」というメッセージで講演を締めくくりました。

人は食べなければ生きていけません。筆者は鶏肉が大好物。美味しくてお安い鶏肉を手に入れたい、食べたいですが、鶏だけでなく、森の樹木や動物など多くの命が犠牲になっていると考えると心が痛みました。かといって、ベジタリアンやヴィーガンになるのはなかなか難しい。せめてもですが、アニマル・ウェルフェアや安全性を考えた食べモノを選ぶようにし、食前・食後には「いただきます」「ごちそうさま」と手を合わせて命の恵みへの感謝を忘れないと自省する聴講となりました。

(編集者:柄谷智子/ライター:中野祐子)