教員不足がいわれるなか、子どもたちの学びのサポートや、教員の業務の効率化などのために、教育現場ではAI化、デジタル化が進んでいます。そのような環境において、複雑で予測不可能な時代を生きる子どもたちにどう向き合うべきかを考える、佛教大学通信教育課程の講演会「AI時代を生き抜く~100の『なんだろう』の育て方」が2025年3月1日に行なわれました。

毎年3月に開催されるこの教育講演会。今回は、基調講演と4人の教育研究者によるパネルディスカッションの二部制で開催。最近の教育事情を知るべく、聴講してきました。

2020年から2024年に行われた講演レポートはこちら

教室は真っ暗! なのに誰も電気をつけないのはなぜ?

基調講演「教職の魅力とは何か?」に登壇したのは、教育学部教授の原清治先生です。原先生のお話はとてもわかりやすく、講演を楽しみにされているファンも多いのだそう。かくいう筆者もその一人です。

教育社会学、学校臨床教育学、教員養成を中心に、ネットいじめを含むいじめ、不登校、学力低下、若年就労問題など幅広く研究を行う原先生

まず、原先生は聴講者にこんな質問をしました。

「先日、授業のために教室に入ると、なんと真っ暗な中で学生たちが黙って座っているのです。なぜ電気をつけないのか。みなさんはわかりますか?」

会場の聴講者からは「勝手に電気をつけると先生に怒られるかもしれないから」「電気のスイッチが汚れているので触りたくないから」といった回答がありました。「それもあると思いますが、残念ながら不正解です」と原先生。

正解は「電気をつけると他の人に顔を見られるから」。大半の学生は電気をつけなかった理由をこう答えたそうです。え? 筆者には理解できないのですが…。

「コロナ禍で通学禁止や行動制限を強いられ、マスク生活、オンライン授業を経験した学生の多くには、なるべく他者と関わりたくないという傾向があります。それが、顔を見られたくないから電気をつけないという行動を生んでいるのです」

会場で聴講していた現役教員の方からも、学校でも電気をつけない状況はよくあることだという声があがりました。コロナ禍の影響がこんなカタチになって現れるなんて、筆者は初めて知りました。

ここで大切なのは、教員が「どうして電気をつけないのか」と学生に注意や催促をするのではなく、「なぜ電気をつけなかったのか」という理由を問い、学生だけでなく教員も考えることが重要だと原先生は言います。

「問題の本質は電気をつけなかったことではなく、その理由、学生の人間関係が希薄になっていることです。これに気づき、対策を講じていくことが教員には求められます」

先生はブラックな仕事というのはホント?

ところで、今、教員の成り手は減っているのでしょうか。佛教大学では通学課程の学生に向けて教職課程のガイダンスを実施したところ、新入生約1,500人のうち半数以上となる約800人が集まったといいます。通信教育課程では約5,500が教員免許状取得をめざして学んでいるそうで、佛教大学だけを見ると、多くの学生が教員になりたいという思いを抱いています。ほかの大学はどうかと、原先生が教育大学や教育学部を有する大学の先生にヒアリングをしたところ、やはり教員志願者は減っていないのだそう。ただ、教育学部がない大学では、教職課程を履修する学生が激減しているといいます。

「これらの原因は『教員の仕事はブラック』といったマスコミの過剰な報道によるものかと私は考えます。では、なぜ教員はブラックと言われ、学生はなりたくないと思うのか。あるアンケートよると、『タイパ(タイムパフォーマンス)やコスパ(コストパフォーマンス)が悪い』、『モンスターペアレントが怖い』という回答が多くを占めました」

授業準備や宿題、テスト添削、部活動の顧問など教員にはやるべきことが山のようにあり(タイパが悪い)、勤務時間が長いのにお給料が安い(コスパが悪い)。その上、学校や教員にクレームを入れる保護者の対応をしなければならない(モンスターペアレント対応)。たしかにこれだけを聞くと、筆者も教員になることを躊躇してしまう気がします。

「教員の仕事はマスコミがあおるようなマイナス点ばかりでは決してありません。ただ、長時間労働・部活動・保護者対応といった課題もあるので、文部科学省は対策を講じています」と原先生。そのひとつが今回の講演会のテーマである「AI」を教育現場で活用することです。

心に寄り添えるのはAIの先生ではなく、人間の先生

現在、教育現場にはタブレットが積極的に導入され、AIの活用が進んでいます。AIを利用することでテストの採点、個々の児童・生徒にあった問題の作成、英語のスピーキングやリスニングなどができるため、学校教育と児童・生徒の学習・学力向上に役立つからです。加えて、教員の負担軽減にもつながり、保護者対応をはじめ、新たな要素への活用も期待されています。

ただ、AIが教育現場の課題解決の切り札とは言い切れない事情もあります。

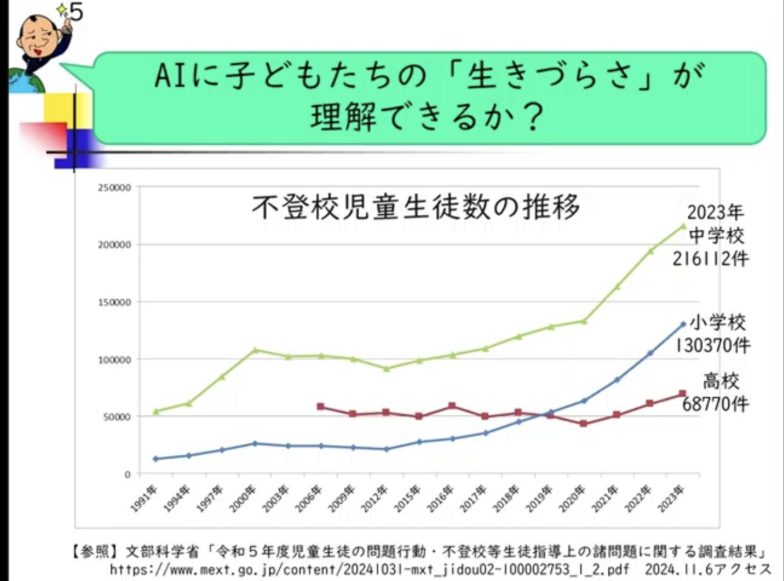

「現在、大きな問題になっているのは児童・生徒の不登校数の増加です。なぜこんなに増えているのか。その理由は不登校の児童・生徒の数だけあります」

講演会のスライド資料より、不登校児童生徒数の推移

個々の理由には、さらなる問題が潜んでいると原先生は言います。

「学校に行けなくなったきっかけを聞くと、先生、保護者、友人によって話す内容を変えている場合があります。怒られたくない、心配をかけたくない、本心を話したくないなど、いろいろあるのでしょう。ここで、みなさん、考えてください。こういった複雑な理由、子どもの心の奥に潜む思いをAIは理解できますか?」

改めて問われると、当然、AIにはわからないものだと気づかされます。「だからこそ、教員の存在がとても大切なのです。教員と児童・生徒は人間同士ですから、じっくり向き合い、話すことで、その子の心の機微を読み解くことができます」と原先生は訴えます。

たしかに不登校かどうかは関係なく、どんな児童・生徒も自分のことを親身に考えてくれる、何かできれば褒めてくれる先生が身近にいれば、どんなにうれしいことか。何かあったときに、きっと心の内を打ち明けてくれるでしょう。「教員をめざす学生に理由を聞くと、自分自身が教員との関わりの中で、すばらしい体験をしたケースが多いんです」

コロナ禍を経て他者との関係づくりが難しくなり、デジタル教材やAIの導入が進むなど、教育の現場は思っている以上に速いスピードで変化していることが、ここまでの原先生の話からもよくわかりました。そして、これからの社会に求められるのは、「いわゆる学力であるリテラシーではなく、個々の特性や最近言われる非認知能力といったコンピテンシー」だと原先生は言います。これを育むには冒頭に紹介した“電気をつけないのはなぜ?”のように問い、考えることが大切だとして、原先生は基調講演を締めくくりました。

子どもはかわいい! だから教員はやめられない

第二部は今回の講演会のテーマでもある「なんだろう」の育て方を語り合うパネルディスカッションです。基調講演に続いて原先生のほか、教育学部教授の佐藤和順先生、高見仁志先生、小林隆先生が登壇しました。佐藤先生は教育学部で学生を教えるだけでなく、佛教大学附属こども園の園長を務めています。そして高見先生は小学校、小林先生は中学校の教員経験を持ち、それぞれの立場からのお話は「子どもたちの年齢で違うこともあれば、変わらないこともあるのか」と興味深いものばかりだったので、たっぷりご紹介したいと思います。

幼児教育学、保育学、子ども学、保育者養成が専門の佐藤先生

学校教育学(音楽教育)、教師教育が専門の高見先生

学校教育学(社会科)、教員養成が専門の小林先生

まず、進行の原先生から3人に「ずばり先生の魅力は?」という質問が投げかけられました。

佐藤先生:子どもは本当にかわいいです。それも魅力の一つです。園児に「雪や氷が溶けると何になる?」と問いかけたら、多くは「水」と答えます。でもある園児が「春になる」と答えました。理科の問題では不正解かもしれません。果たしてそうでしょうか。こういった子どものすばらしい想像力や可能性に触れ、成長する姿を見られることが保育者の魅力です。

高見先生:小学校の教員は、ずばりおもしろい! 低学年の話ですが、児童が私に宝物をくれるんですよ。ツルツルの石とか、使い切るギリギリの短い鉛筆とか(笑)。初恋の相手が転校して初の失恋を経験したとか。かわいいですよね。この“かわいい”と思うその瞬間のために教員をやっていましたね。

小林先生:中学生になると、将来を見据えた真剣な話ができます。学年が進むにつれ、大人の階段を上っていくんです。先日、45歳になった教え子たちの同窓会に呼んでもらいました。こういった生涯の付き合いができるのも教員の魅力のひとつですね。

成長段階によって、児童・生徒の感じ方が変わってきますが、やはり「子どもはかわいい」ということが教員の仕事の根幹にあることがわかります。一方で、「教員の難しさは?」と原先生は問いました。

高見先生:難しさというか、探究学習では「問い」を立てることが重要ですが、実は問いの先に教員自身がすでに答えを持っていて、子どもたちの答えに正誤をつけている面もあるように感じています。佐藤先生がおっしゃったように、その子に合った問いが大切だと改めて思います。

小林先生:中学生になると本音と建前を上手く使い分けるので、それを見極める観察力が必要です。一人ひとりじっくり向き合っていくことが欠かせませんが、クラス全員となるとなかなか難しい。平等と公平は違うのですが、保護者には理解いただけないこともありますね。

佐藤先生:小学校や中学校と違って幼児教育・保育には『教科書』がないことが難しさです。先生自体が教科書です。だから、私は保育者というのは職業ではなく、存在だと考えています。子どものモデルとなる存在なのです。例えば、脱いだ靴を揃えなさい、信号を守りなさいと言っても先生ができていなければ子どもは実行してくれません。自分を律することが必要ですね。

先生も人間。難しさを抱え、自省したり、自分を律したりされているとは。そう考えると今、問題となっているモンスターペアレントは先生に対して過度に期待し、親として子どもを教えることの役割や責任を押しつけているように筆者は感じてしまいます。

スマホを置いて自ら考える。教育にも社会課題解決にも大切

原先生が基調講演の最後に提示した「リテラシーからコンピテンシーへ」を受けて、3人の先生はこれからの教育について、どう思っているのでしょうか。

高見先生:今、答えはすべてスマホの中なんです。日本の教育現場では教科書のデジタル化が進んでいくようですが、北欧諸国では紙の教科書に戻す動きがあります。私もコンピテンシーにはアナログ回帰が大切だと思いますね。

小林先生:私も「スマホを置け」と言いたいです。非認知能力はITやAIから離れて野生に戻る、五感を研ぎ澄ますことで培われていきます。また、教員も保護者もそうですが、1から10まで環境を整えて、答えを用意して教えるのは良くないなと感じます。

佐藤先生:いろいろな体験を積むことで、なぜだろうとか、もっと知りたい、見てみたいとか、疑問が出てきて調べる。それが学びです。以前、園の子どもたちが「自動車のことを調べたいから園に新しい図鑑を買ってほしい。それなら園長先生にお願いしにいこう」と話し合って、私のところにやってきたことがあります。その理由と行動力に、私はすぐ購入を決断しました。小林先生がおっしゃったように環境を整え過ぎたり、子どもに関わり過ぎたりでは、こういった主体的な行動は生み出せないでしょう。

当日はグランフロント大阪会場に約90人が参加、YouTubeライブ配信では約300人が視聴

何もかも教えることが教員の仕事ではない。何でもスマホで調べてすぐに答えを得るのは、決して賢い選択や正しい答えではない。AI時代だからこそ、具体的な体験を大切にして知的好奇心「なんだろう?」を引き出し、深く思考することを大切にしたい。これは大人にもあてはまるのではないでしょうか。筆者は何でもかんでもスマホ頼みになってしまっています。

さまざまな難しい課題を抱え、予測不可能と言われる時代をどう生きていくか。教員志望者と現役教員を対象とした講演会ですが、最後はすべての人、社会への提言になっているのではと感じました。

(編集者:柄谷智子/ライター:中野祐子)