クラシック音楽のコンサート会場に漂う、独特の緊張感。咳払いはおろか、プログラム冊子をめくることすらためらわれるほどの静寂。演奏が始まる前から最後の音の余韻が消えるまで、ホールを満たすその空気に、どこか身構えたり、敷居の高さを感じたりする人も少なくないだろう。

しかし、この「静かに聴く」というクラシック音楽ならではのスタイルは、一体いつから当たり前になったのだろうか? 現代の私たちが「クラシック」と呼ぶ音楽も、かつては同時代の「新しい音楽」だったはずだ。もしかすると、現代の「ライブ」のように、もっと自由に音楽が聴かれた時代もあったのでは?

そんな素朴な疑問を胸に、立命館大学の宮本直美先生を訪ねた。宮本先生は歴史社会学的な観点から音楽や音楽芸術観の変遷を研究している。クラシックコンサートの聴き方は、どのようにして今に至るのか。その奥深い歴史の旅へ、案内してもらおう。

宮本先生。主に音楽やショービジネスをテーマとした研究に取り組む

パーティー? それとも発表会? コンサートの意外な起源

「今でこそ当たり前に『クラシックコンサート』と言いますが、その原型が生まれた18世紀頃は、まだそう呼ばれてはいませんでした。というのも、『クラシック』という呼び方自体が、もっと後の時代になって定着したものだからです。当時のコンサートは、今の私たちが知るものとは、ずいぶん様子が違いました」

宮本先生によると、当時のコンサートは大きく二つに分けられたという。

一つは、宮廷で開かれる、貴族たちのコンサート。実態はパーティーに近く、主催者である王侯貴族に招かれた人々が、おしゃべりを楽しみながら音楽に耳を傾ける、華やかな社交の場だ。音楽は主役というより、会話を彩るBGMの役割も担っていた。現代のオペラハウスに残るボックス席(桟敷席)は、まさにその名残。かつては舞台の音楽をBGMに、個室空間でのおしゃべりや飲食が楽しまれていた。

The Count of Monte-Cristo (1888年出版)に描かれたオペラハウスのボックス席の挿絵

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:COMC_V2_D179_The_Opera-Box.jpg

もう一つが、「市民」によるコンサート。ここで言う「市民」とは、貴族ではないものの、教養や財産を持つ中産階級の人々を指す。彼らは仲間内で集まり、お互いに演奏を披露し、聴き合っていた。特にライプツィヒのような大学都市では、ドイツ各地から音楽家の息子たちが集まっていたこともあり、こうした活動が盛んだったという。世界最古の市民階級による自主経営オーケストラ「ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団」がこの街で生まれたのも、こうした土壌があったからだろう。

宮廷でのパーティー、仲間内での演奏会。当時の「コンサート会場」には、現代の厳かなコンサートホールとはあまりに違う光景が広がっていたのだ。

熱狂の推し活か、知的な静聴か。聴き方が二極化した19世紀

風向きが変わり始めたのは、19世紀のこと。市民のあいだで始まったコンサートが評判を呼び、「自分では演奏できないけれど、ぜひ聴いてみたい」という人々が増えてきた。こうして、入場料を払って不特定多数の聴衆が音楽を聴く、現代のような「商業コンサート」が生まれる。

ここからが面白い。この時代、コンサートの楽しみ方が、まったく違う二つの方向に分かれていったというのだ。

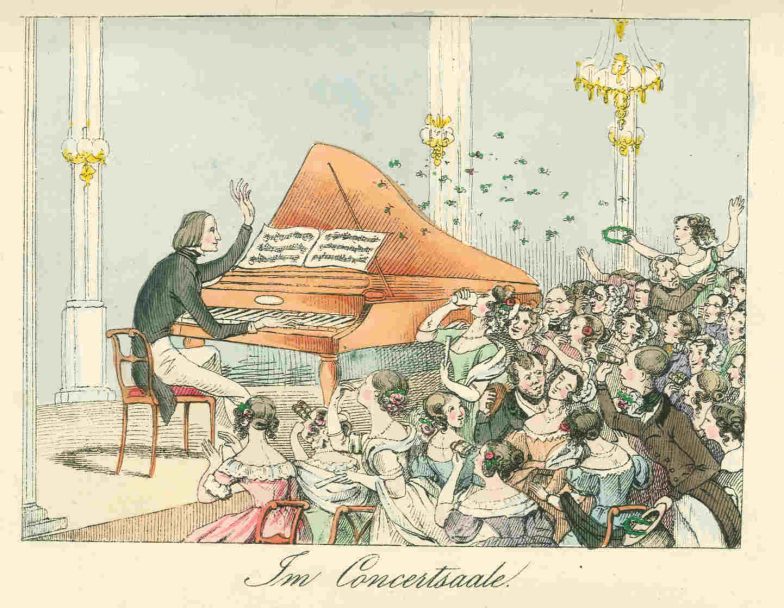

「一つは、ヴィルトゥオーゾ・コンサートです。オペラのスター歌手や、リスト(ピアノ)やパガニーニ(ヴァイオリン)といった超絶技巧を持つ演奏家が主役となる公演で、聴衆は熱狂しました。これはもう、現代のアイドルやロックスターのライブと変わりません。リストの演奏に女性が気絶した、なんて話も残っているんですよ」

なんとクラシックの世界に、熱狂的な「推し活」のルーツがあったのだ!

フランツ・リストのコンサートに押し寄せる女性ファンたち

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liszt_koncertteremben_Theodor_Hosemann_1842.jpg?uselang=ja

その一方で、まったく逆の動きも生まれていた。「静かに音楽を聴く」スタイルの追求である。

「特にドイツの市民階級に多かったのですが、彼らは貴族のように財産をひけらかすのではなく、『教養』を持つことで自分たちのアイデンティティを確立しようとしました。彼らは、音楽をBGMや娯楽として消費する貴族のあり方に批判的でした。そして『音楽とは、もっと真面目に、静かに聴くべきものだ』という新しい価値観を、音楽雑誌などを通じて広めていったんです」

例えば、作曲家のワーグナーもその一人だった。超絶技巧に熱狂するような聴き方を批判し、「ヴィルトゥオーソと芸術家」という論説で次のように述べている。

“「肝心なことは、我々は理想的に再生された作品そのものを聴かなければならないということであり、作品に対するわれわれの注意が演奏家の特別な性質によって毫も損なわれてはならないということである。不幸なことに、今日公のところで音楽が演奏される状況は、この当然の要求に全く反している。聴衆の関心と興味はまずもって、演奏家の技巧に向けられているのだ……。」(Rechard Wagner, Der Virtuos und der KÜnstler, p.107 )”

(『聴衆の誕生 新装増補 ポスト・モダン時代の音楽文化』春秋社 1996 渡辺 裕著 より引用)

熱狂的に楽しむエンターテインメントとしてのコンサートと、知的に芸術と向き合う場としてのコンサート。現代で例えるなら、アリーナでのアイドルライブと、コンサートホールでのオーケストラ公演に対応するだろうか。今では別々のジャンルに分類されるような両極が、19世紀初頭には「コンサート」という一つのフィールドの中で、同時に存在していたのである。

時代を動かしたベートーヴェン。「わかる自分」がステータスに

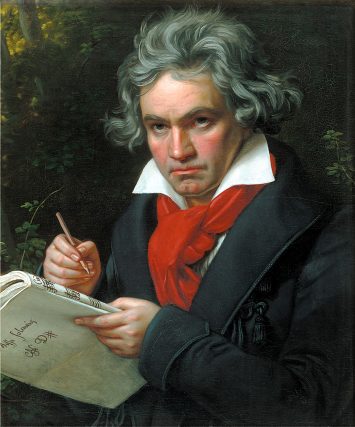

では、なぜ現代のクラシックコンサートは、「静かに聴く」スタイルが主流になったのだろう? 宮本先生によると、その鍵を握ったのは、ベートーヴェンだという。

ベートーヴェン

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beethoven.jpg

「ベートーヴェンの音楽が、すべてを変えたと言っても過言ではありません。それまでの音楽とはまったく違う、圧倒的な力と深みを持つ彼の交響曲は、当時の知識人たちに強烈な衝撃を与えました。これはおしゃべりしながら聴くような音楽ではない、と多くの人が感じたのでしょうね」

ベートーヴェンの少し前を生きたハイドンが100以上の交響曲を、モーツァルトが41の交響曲を作ったのに対し、ベートーヴェンが書いた交響曲はわずか9曲。一曲一曲に魂を注ぎ込んだ彼の作品は知識人たちの心を捉えた。彼らはベートーヴェンの交響曲を「聴かなければ」「理解しなければ」と考え、いつしか「ベートーヴェンを聴くこと」自体が価値をもつようになっていく。

「特にパリでは、ベートーヴェンの交響曲を全曲演奏するような企画が行われ、それを聴きに行くことが上流階級のステータスになりました。『ベートーヴェンがわかる』ということが、自分の教養や感性を証明するアイデンティティになったんです」

こうした人々は「静かに聴く」スタイルこそが音楽を深く理解するための唯一の方法だと考えるようになった。おしゃべりでにぎやかな客席から、静かな客席へ。ベートーヴェンの信奉者たちは、音楽の「まじめな聴き方」を広めた象徴的な存在だったと言えるだろう。

プログラムが語る真実。昔は交響曲も「バラ売り」だった!

聴き方の変化は、コンサートのプログラムにもはっきりと表れている、と宮本先生は続ける。

「今では信じられないかもしれませんが、当時は交響曲を全楽章通して演奏することは、ほとんどありませんでした。第1楽章だけ、とか、第3楽章だけ、といった断片的な演奏が当たり前だったんです」

これには思わず「ええっ!」と声が出た。作曲家が考え抜いた曲の構成を、バラバラにしてしまうなんて。

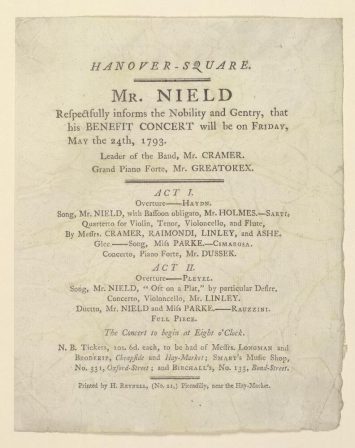

「オペラのアリアを歌ったかと思えば、ピアノの小品が入り、またオーケストラの曲が入る……というように、短い曲をたくさん並べた、今でいうバラエティショーのようなプログラムが普通だったんですよ」

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bodleian_Libraries,_Concert_bill_of_Hanover-Square,_Friday,_May_the_24th,_1793,_announcing_Benefit_concert.jpg

上は、1793年5月24日、ハノーバー・スクエア(ロンドン)での慈善コンサートのプログラム。ハイドンによる序曲、サルティ(18世紀イタリアの作曲家)による歌曲、ヴァイオリン、テナー、チェロ、フルートの四重奏曲やピアノ協奏曲などが並ぶ。

長い曲に集中する習慣がまだなく、聴衆を飽きさせないための工夫でもあったのだろう。これに加えて宮本先生は、恩師である大崎滋生氏(音楽社会史家)から聞いたという興味深いエピソードを教えてくれた。

「交響曲の第1楽章の終わりって、よく『ジャン!ジャン!ジャン!』としつこいぐらいに同じ和音を繰り返しますよね。あれは、当時は聴衆がうるさくて、楽章の終わりがわからなかったから、『これで終わりですよ!』と知らせるために、わざとそうしていた、という説もあるんです」

当時の客席の様子を想像すると面白い。作曲家も、騒がしい聴衆を相手に必死だったのである。今、私たちが当たり前だと思っている「静かに聴く」ことや、交響曲を全楽章通して聴くことなど、作品を丸ごと味わう聴き方は、この時代に少しずつ、苦労しながら形づくられていったのだ。

歴史を知れば、もっと自由になる。クラシック音楽との新しい付き合い方

現代の私たちがコンサートホールで体験する静寂と、そこに感じる「敷居の高さ」。その正体は、19世紀の知識人たちが築き上げた、音楽への深いリスペクトの証だったのだ。

「でも、その聴き方も絶対ではありません」と宮本先生。「面白いことに、海外のコンサートは、日本ほど厳格ではないんですよ。日本が一番、真面目に究極の沈黙をめざしているのかもしれませんね」

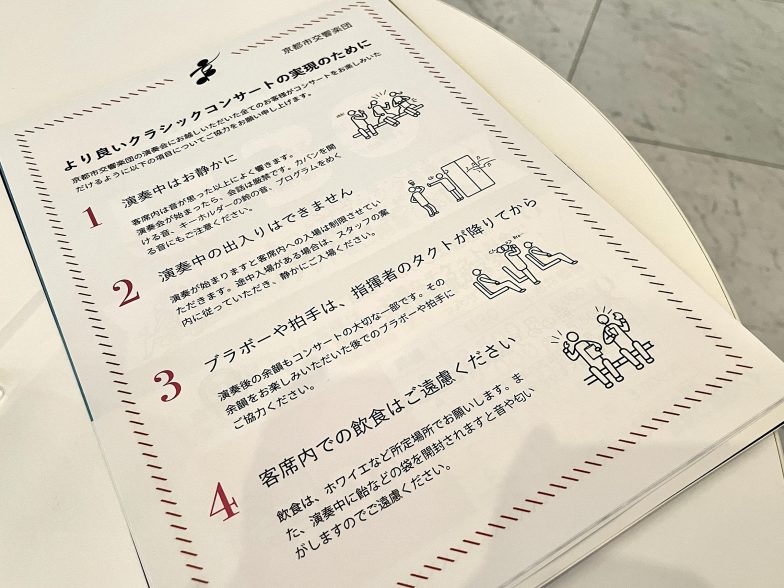

筆者が聴きに行ったコンサートで配布された注意書き。最初に読んだときは「こんなものをわざわざ配るなんて厳しいなあ」と思ったが、背景にある歴史や文化を思うと感慨深い

しかし、「静寂」だけが聴衆のルールではない。例えば、現代のポピュラー音楽のライブに目を向ければ、曲に合わせた手拍子や掛け声など、その場ならではの「お約束」が存在する。これもまた、静寂とは方向性が違うだけで、聴衆が能動的に作り上げた一つの「聴き方のルール」と言えるだろう。

そうした多様な聴き方の文脈のなかで、近年、クラシック界も新たな試みを始めている。曲と曲の合間に演奏者が解説を入れたり、人気漫画『のだめカンタービレ』に登場する曲の有名な部分だけを集めたCDが発売されたり。それは、かつての「バラエティショー」のような楽しみ方や、より親しみやすいスタイルを取り入れることで、厳格な「静寂」のルールを少しだけ見直そうとする動きにも見える。

宮本先生は、取材の最後にこう語ってくれた。

「19世紀の人たちだって、最初からベートーヴェンや、もっと古いバッハの音楽がわかったわけではありません。『よくわからないけど、なんだかすごいらしい』というところから、自分たちの感じ方を探っていったんです。だから、今の人たちが『クラシックはよくわからない』と感じても、それは当たり前。昔の人も同じだったんですから」

この言葉は、「こう聴かねばならない」という思い込みから私たちを解き放ってくれる。クラシックコンサートのあの「沈黙」は、単なる厳しいルールではなく、音楽と深く向き合おうとした先人たちの情熱の記憶なのだ。そう思えば、次にコンサートホールを訪れるときは、もっとリラックスして、自分なりの楽しみ方を見つけられる気がする。

わからなくても、いい。目の前で鳴る音に、ただ素直に心を委ねて、全身で浸ってみる。それこそが、豊かな時間への扉を開く鍵なのかもしれない。

(編集者:柳 智子/ライター:瀬良万葉)