人形と目が合って、ついドキリとしたことはありませんか?「かわいい」や「視線がこわい」など抱く感情は人それぞれですが、たとえ木や布のかたまりだとわかっていても、人形には人間の心をかき立てずにはおかない不思議な何かが備わっています。かくいう筆者もつい反応してしまうひとりで、大人になった今も家にぬいぐるみがたくさんいます(ありますというべき?)。人間は人形とどのように関わってきたのでしょうか。人形劇の研究が専門で、幅広い人形文化を扱う講義が人気の白百合女子大学人間総合学部准教授の菊地浩平先生に聞きました。

どんなに真剣でもパロディになってしまう、人形劇の面白さ

――はじめに、菊地先生が人形文化研究者を志した理由を教えてください。

「実は志したことはないんですよ。元々は学部時代、演劇映像専修に所属していて、卒業論文は自分の好きなお笑いをテーマにしたいと考えていました。でも、お笑いを論文にしてもあんまり面白くないだろうと思ったんですね。

それで思いついたのが人形劇。人形劇って、どんなに真剣で泣けるような話であってもどこかおかしいですよね。なぜかというと、何をやっても人間のパロディになってしまうから。そこが人形の面白さなんだと気づいて、『人形とパロディ』というテーマで卒業論文を書きました。それがけっこう楽しかったので大学院に進み、舞台人形劇やテレビ人形劇を研究し始めて今に至ります」

Zoomでインタビューに答えてくださった菊地浩平先生

――元々はお笑いに関心があったというのは少し意外です。では、子どもの頃に人形やぬいぐるみが特別大好きだったわけではないんですか?

「こういう研究をしているのでよく質問されるんですが、人形やぬいぐるみは持ってはいたものの特別なこだわりはなくて、外で元気にサッカーをして遊ぶような感じでした。

でも最近、新しく本(『こころをよむ 人形は人間のなんなんだ?』NHK出版)を書くにあたって、大好きだった後楽園ゆうえんちのヒーローショーのことを思い出したんですよ。あそこは野外劇場の見栄えが良くて、登場する時もヒーローがジェットコースターに乗ってやってきて煙がバーンと上がって、『赤レンジャー登場!』みたいな派手な演出で。あとで知ったのですが、スーツアクターの中でもスター的な人たちが出演する由緒正しい劇場なんだそうです。

それとは別に、父の働いていた工場で年に一度のお祭りがあって、そこでも出張ヒーローショーをやっていました。で、五歳ぐらいから毎年観ていて、あれ?と気づいたんですね。『後楽園のレンジャーはみんなすごいけど、工場に来るレンジャーは、そうでもないぞ』と。でも、だからダメだということでもなくて、どっちもいいなと思いました。

要は人間がヒーローを演じていて、観る側は中にどんな人が入ってるのかなと想像しながら、嘘だけど、本当のヒーローじゃないとわかってるけど、ヒーローを観ている。さすがに小学生にはなっていたはずですが、演劇的な面白さを感じたのはそれが初めてだったのではないかと思います」

――人形劇の研究ではどんなことを研究するのでしょうか。

「初期のテレビ人形劇をとりまく状況や制作プロセスを研究しています。たとえば『ひょっこりひょうたん島』はナンセンスなギャグが散りばめられた作品ですが、実は政治風刺などもたくさん入っていて、『民主主義とはなんだろう』というテーマが突き詰められているんです。子どもから大人まで、いろんな立場の人が一つの島でどう共生するかを一緒に考えていくというあらすじなんですね。

面白いのは、制作体制においても民主主義を貫こうとしていたところ。制作プロセスを追っていくと、ディレクターや作家、スタッフ、人形劇団が議論を重ねながら作り上げていったことがわかりました。物語のテーマと制作体制が奇跡的に一致した作品だったという点で、最高傑作だと思っています」

――一方で人形文化論の講義では、着ぐるみなども含めた幅広い人形文化を扱っているほか、学生が人形を連れてくる「人形参観」など独自の取り組みがあるそうですね。

「2014年に早稲田大学で講義を持つことになったのですが、舞台人形劇だけにしぼっても学生はそれほど興味がないだろうと思って、人形だったらなんでもやるという授業にしたんです。学生と模索しながらの講義でしたが反応がすごく良くて、一年目から手応えがありました。

今勤めている白百合女子大学でも学生たちがとても積極的で、人形参観をすると80人の講義なのに人形だけで200体いるみたいなこともあります(笑)。人形とのエピソードを自己開示して話す学生も多くて、面白い大学ですね。講義をきっかけに取材を受けるようになったし、人形劇研究者から人形文化研究者になった理由のひとつでもあります」

「人形参観」に集まった人形たち

畏れる、愛でる、いじめる?人形と人間の多様な関わり

――ここからは、人間が人形とどのように付き合ってきたのかについて教えてください。そもそも人間と人形の関わり方にはどのようなものがあるのでしょうか。

「本当に多様ですが、大元にあったのは儀式やお祭りで使う呪術的な道具としての人形だと思います。神様の代わりであったり、わら人形であったり、畏れ多くて気軽に触れられないような存在。たとえば平安時代には、赤子が生まれた時に災厄を肩代わりさせる天児(あまがつ)や這子(ほうこ)という人形を贈る風習がありました。

でも『信仰の対象だから大切にしなさい』と言われても小さな子どもにはわからないですよね。だからそういう人形をおもちゃにして、抱いたりかじったりする。そんなふうに、個人が楽しむための愛好の対象という関わり方もあります。もうひとつ、人形が大衆化のプロセスをたどっていくと、エンターテインメントの道具になってくるんです。これは人形劇的な方向性といえます。

歴史的にはそんなふうに呪術・愛好・大衆娯楽とざっくり説明できるんですが、講義で学生たちが人形との関わりについて話すのを聞いていると、なかなかひとくくりにはできないと感じます。家族だという人、友達だという人、ぎゅっと握ると心が落ち着くという人もいて本当にいろいろです。一方で意外かもしれませんが、あんまり大事にしないのも人形との本質的な関わり方です」

――大事にしないというのは、たとえばどんな関わり方ですか?

「以前、講義で可愛い犬のぬいぐるみを持ってきた学生がいたんですけど、『実はそんなに大切じゃない』と言うんです。なんでも今、実家の犬をモデルにしたぬいぐるみを何十万円もかけてオーダーメイドで作っているところなんだけど、完成するまでの間ちょっと寂しいから同じ犬種のぬいぐるみを買ってきた。『だからこれはつなぎなんです』と。

なるほどと思いましたが、『オーダーメイドが完成したらこのぬいぐるみはどうなるんだろう?』と思わないでもないですよね。あとは、乱暴したりいじめたりする場合もけっこうあります」

――人形というと、ホラー作品に登場することも多い気がします。

「ホラーと人形は今、関心のあるテーマです。『人形=怖い』というイメージがなんとなくありますよね。映画では動く人形チャッキーが登場する『チャイルド・プレイ』や、最近ではAI人形が出てくる『ミーガン』という作品もありました。でも、これって人形そのものが怖いという話じゃなくて、人間のことが怖いという話なんじゃないでしょうか。

なぜ人形を怖いものに感じるかというと、たくさんの物語の中で、ずっと人形というモチーフが描かれてきたからではないかと思います。要は長い時間積み重ねられてきた表象に影響を受けているだけで、もしかしたら自分たち自身もなぜ怖いと思うのかわかっていないかもしれません。講義では『藁人形って藁で人間の形を模してるだけで、実は怖くないんじゃないか?』みたいな話もしています」

講義でも使用したという藁人形

――愛でたり、畏れたり、雑に扱ったり。どうして人間は人形に「何か」を見出してしまうのでしょう。

「人間に備わった、認知のバグみたいなものではないかと思っています。スマホのカメラには人の目を追う機能がありますが、人形の目も追ってしまいますよね。私たちも実は同じようなことをしていて、目があるとつい真剣に見てしまうし、考えてしまう。

人形ではなくても、たとえばパソコンの調子が悪い時に『昨日冷たくしたせいかな』などと親しい間柄の人と冗談めかして話すことは普通にあります。そういう想像力の出力先として人形が選ばれやすいのではないかと。

でも、錯覚だしバグかもしれないけど、バグっていることを受け入れて生きていく方が楽しいと私は思います。人形は私たちがバグっていることをいつでも教えてくれる、かけがえのない物以上の何かなんです」

――「バグを楽しむ」という姿勢は、先生が人形劇に感じている面白さとも関係がありますか?

「そうですね、まさにバグを『もらいにいく』みたいな感じですよね。嘘だってわかっているけど、感動する瞬間もある。でもやっぱり嘘だなと思う自分もいる。たとえば人形浄瑠璃では人形の後ろに人形遣いがいて、顔も姿も観客からずっと見えてるんですよ。のめり込むと人形しか見えなくなるという人もいるんですけど、私はそれはないと思うんです。

見えていない方がいいんだったら、極端に言えば人間が演じるのが一番いいですよね。人形よりなめらかに動けますし。人形遣いが見えていて、人形劇も展開されていて、観る側はその両方をものすごいスピードで往復している。そこが人形劇の楽しいところではないかと思います」

人形浄瑠璃では、人形遣いが顔を出したまま人形を操ることが多い

人形やぬいぐるみは、人生を「ちょっとだけマシ」にしてくれるもの

――人形やぬいぐるみに関連して、最近興味を惹かれた現象などがあれば教えてください。

「最近はアクリルスタンドが面白いなと思っています。今はなんでもアクスタになる時代ですよね。昨年、横浜人形の家で開催された『ひとはなぜひとがたをつくるのか』という企画展に各時代の人形を展示するコーナーがあって、芸術的な作品もたくさん展示されたのですが、私は現代の人形文化としてアクリルスタンドを担当しました。実際に展示したものが手元にあるので、取ってきますね」

企画展で展示したというアクスタを見せていただいた

――大きいですね!

「大きいんですよ。これは『一緒に暮らすアクスタ』というグッズで、30センチぐらいあるのかな。『あんさんぶるスターズ!』の斎宮宗というキャラクターで、人気で手に入りにくいのですが、たまたま譲ってくださる方がいてすぐ展示に回しました。

そしたら初日に偶然見に来た『あんスタ!』ファンの方が『斎宮宗がいたぞ!』とSNSで話題にしてくださったんです。それがバズって、写真撮影OKのコーナーだったので、投稿を見た大勢の人が自分の推しのぬいぐるみやアクスタと一緒に写真を撮りに来てSNSにアップするという現象が起きました。

アクスタって市販品だし、透明な板にプリントしてあるだけでそんなに特別感はないですよね。それでも多くの方が『展示されてるこいつと写真が撮りたい』と思って足を運んでくださった。人間側が思い入れれば特別なものになるというわかりやすい例であり、人形文化のすごいところだなと、人形文化研究者としても面白く感じました」

――専門である人形劇研究について、これからの展望はありますか?

「テレビ人形劇はテレビ局に映像や台本がほとんど残っていなくて、研究が進んでいませんでした。しかし調べていくと、人形劇団の人々がテレビ局に出入りしていて、制作に大きく貢献していたことがわかってきました。人形劇団側に資料が残っていたりするんです。

『ひょっこりひょうたん島』や『チロリン村とくるみの木』でも、人形劇団の考え方が番組に反映されていたようです。これまでの研究はテレビ局が主体となっていましたが、人形劇団側の視点にフォーカスすることで、テレビ人形劇の歴史を明らかにできるのではないかと考えています」

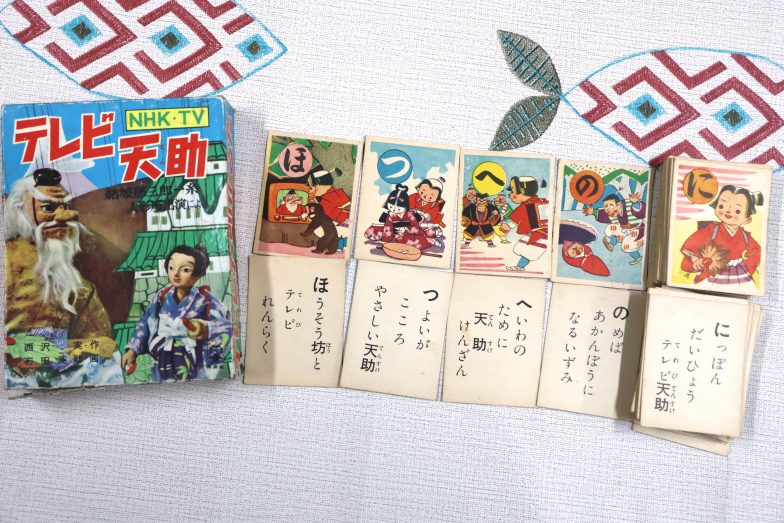

菊地先生が所有する、NHKの人形劇「テレビ天助」(1955~1956年放送)のかるた

――その他、人形研究の新しい視点として注目されていることはありますか?

「人形劇研究で培ったものの捉え方をほかの人形文化に応用できないか、という考えはいつも持っています。さきほどお話した『物だけど、生きている瞬間もある』というようなことは人形遊びや『ぬい撮り』でもあるのではないかなどと考えています。

もうひとつは『癒し』という言葉です。最近はぬいぐるみについて取材される機会が増えて、『私たちはなぜぬいぐるみに癒しを求めるのか』というような質問をいただくことが多くなりました。ただ考えてみると、ぬいぐるみが与えてくれるのは、『癒し』よりもうちょっと軽微なものじゃないかと思うんです。

ぬいぐるみに触れたからといって、具体的に症状が改善したり、問題が解決したりするわけではありませんよね。でも、ちょっとマシになることはある。『ウェルビーイング』という言葉がありますが、『ウェル』までいかない、『マシビーイング』くらい。ぬいぐるみもアクスタも、我々の営みの中で『マシになる手がかり』として捉えられるのではないかと考えています」

菊地先生が人形を楽しむ姿勢として言った「バグをもらいにいく」という表現は、人形がつい気になる筆者にとってしっくり来るものがありました。我が家のぬいぐるみたちにはこれからも勝手気ままに存在感を発揮してもらい、こちらも時と場合に応じて会話したり無視したりすることにしたいと思います。

古代の儀式的な道具から現代のアクスタまで。形は変われど、人間と人形の関係はずっと未来まで続きそうです。

(編集者:谷脇栗太/ライター:刀祢美沙)