東北や北海道では、産卵のために大挙して川を遡るサケが秋の風物詩とされてきました。しかし最近では、環境の変化から、川に帰ってくるサケの数が減ったというニュースも頻繁に耳にします。

このサケのように海と川を行き来する魚は、人間の口に入るだけでなく、生き物の餌となる資源を、排泄物や自身の死骸という形で海から川に運び上げてくれる貴重な存在です。

こうした魚の中でも、とくにアユやハゼ科の魚類のように、川でふ化した後すぐに海に移動し、再び川に戻って成長・繁殖する魚(両側回遊性魚類)を研究するのが、京都大学大学院理学研究科の田中良輔さんです。

これまでサケ科の魚に比べてはるかに小さな魚の遡上が河川の環境に与える影響は、ほとんど研究されてきませんでした。そんな小さな魚たちの“海らしさ”を計測することで、「海と川の複雑な関係に新たな視点が得られた」と田中さんは言います。“海らしさ”、そして新たな視点とはどのようなものでしょうか。共同研究者である國島大河先生(摂南大学講師)にも同席頂いたインタビューをどうぞ!

田中さん(右)と、共同研究者の國島先生

そもそも、なぜ海と川を行き来するのか

――そもそもの質問ですが、魚が川から海へ下るのはなぜなんでしょう?

田中「移動先でメリットを得られるからです。日本周辺だと、海の方が川よりも餌が豊富なので、例えば私が研究している魚(両側回遊性魚類)であれば、エサの豊富な環境で成長期を過ごすことが、海と川をわざわざ移動することのデメリットよりも大きくなるようです」

ベニサケの遡上の様子。川を遡上する魚と聞いて真っ先に思い浮かぶのはサケだが、実際はいろいろな魚が、いろいろな時期に海と川を行き来している。(画像提供:京都大学生態学研究センター 佐藤拓哉准教授)

――田中さんが研究している「両側回遊性魚類」とは、どういうものですか?

田中「川で孵化した後すぐに海へ下り、そこでしばらく過ごしてから、再び戻った川で残りの成長と産卵をする生態をもつ魚類で、アユやハゼ科の魚が含まれます。どのくらいの期間を海で過ごすかは種によってまちまちです」

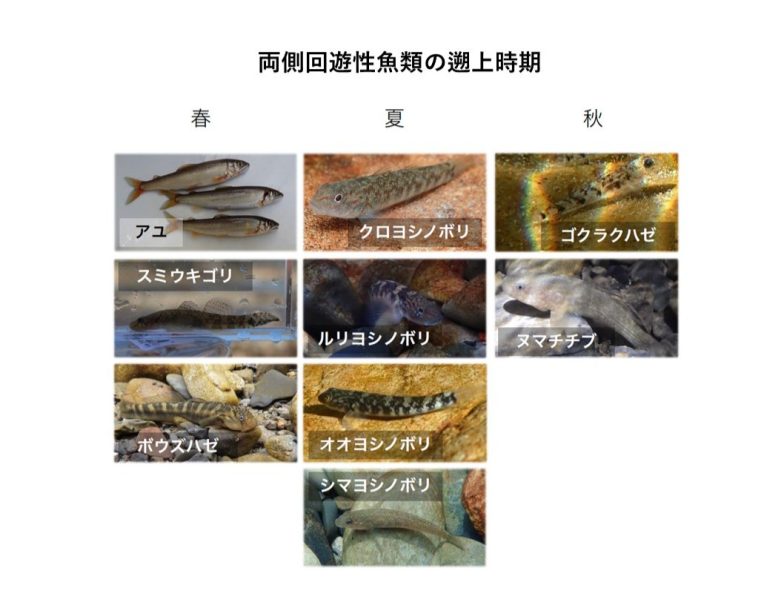

田中さんが研究している両側回遊性魚類には、アユやハゼ科の魚が含まれる。遡上してくる時期は種ごとにバラバラだ

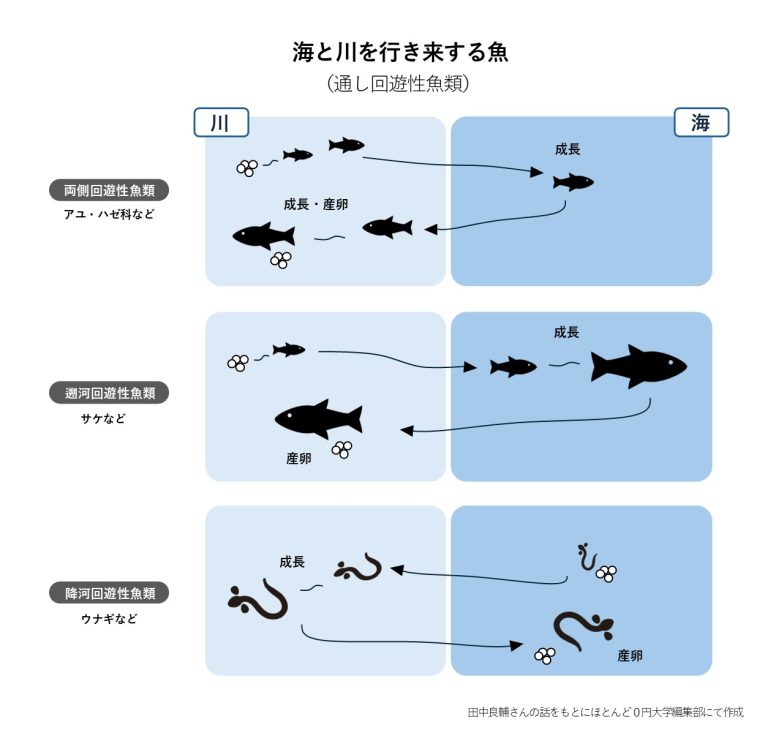

田中「生涯の中で海と川を行き来する魚(通し回遊性魚類)は、産卵と成長のタイミングで海と川のどちらにいるかによって3つのグループに分けることができます。

私の研究している両側回遊性魚類のほか、サケのように海で成長して川で産卵する魚(遡河回遊性魚類)、ウナギのように川で成長して海で産卵する魚(降河回遊性魚類)です」

――いろいろな生態があるんですね。

遡上の仕方は“十魚十色”

――田中さんは両側回遊性魚類の「海らしさ」に注目したとのことですが、「海らしさ」とはどういうものですか?

田中「ここで言う『海らしさ』は、魚の体を構成する物質のうち、海由来の物質の割合を指しています。

海で餌を食べると、海由来の物質が体に蓄積されます。逆に、川で餌を食べた時には川由来の物質が蓄積されます。ずっと海にいる魚の体は100パーセント海由来の物質でできていると考えられますが、これが川に入って餌を食べることで、徐々に川由来の物質に置き換わっていくんです」

――川で長く生活するほどに、海らしさは失われていくということですね。

田中「そうなんです。そして海らしさの失われ方にもバリエーションがあるんです。

産卵のために遡上してくるサケなどの場合、川ではほとんど餌を食べないので、100パーセントに近い海らしさを維持したまま上流にやってきます。つまり魚体の重量はそのまま、海から川に運び込まれた栄養量とみなすことができます。

一方、両側回遊性魚類の場合はもっと複雑で、移動にかける時間やその途中で食べる餌の量、ひいては海らしさが種ごと、個体ごとにバラバラです」

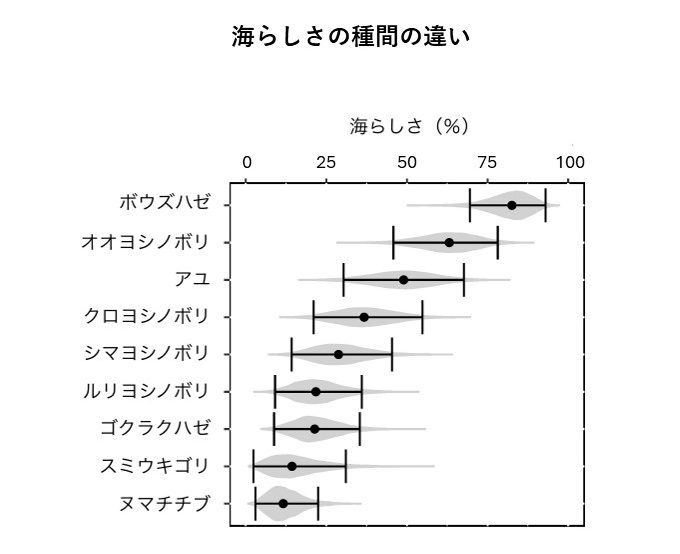

実験に使った9種類の魚の海らしさ。種ごとに大きな違いが見られたという。

(グラフ中の黒点は中央値、エラーバーは95%信用区間、ヒストグラムは事後分布を表す)

田中「種間の比較だと、ボウズハゼやオオヨシノボリといった、川の中ではより上流に住む種ほど海らしさが残っていました。上流に到達することに専念するため、あまり餌を食べたりせずに遡上しているからではないかと考えています。

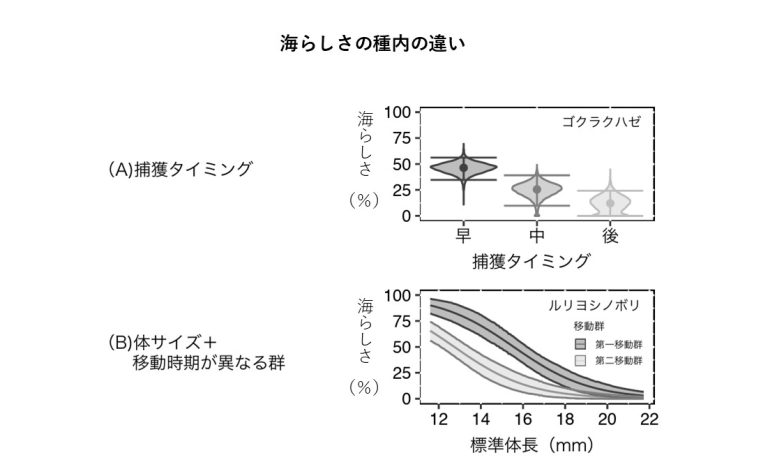

さらに種内の比較だと、捕獲タイミングが早いほど、また体サイズが小さい個体ほど高い海らしさを維持している傾向がありました」

同じ種であっても海らしさの度合はさまざま。(A)ゴクラクハゼは捕獲のタイミングが早いほど高い海らしさを示した。(B)ルリヨシノボリは体が小さいほど、また移動時期が早いほど高い海らしさを示した。

((A)では、点は中央値、エラーバーは95%信用期間、ヒストグラムは事後分布を表す。(B)において、中央線は推定値の中央値、網掛け部分は95%信用期間を表す)

――川に来てから日が浅かったり、成長できていなかったり、川で餌を食べていない個体ほど海らしさが高いということですか。遡上の仕方によってこれだけ海らしさに違いがあるのはおもしろいですね。

どのように計る? 魚の体の「海らしさ」

――魚の体の海らしさって、どうやって計るものなんですか?

田中「硫黄を指標とした安定同位体分析という手法で計りました。同じ種類の元素でも、含まれる中性子の数の違いによって重さが微妙に違う原子を同位体と言いますが、硫黄の場合、中性子が16個の原子(32S)と18個の原子(34S)があって、海由来の物質の方が34Sの割合が高く、重いということがわかっているんです」

國島「硫黄に限らず、安定同位体や微量元素は魚類の生態を調べる研究によく使われています。

例えば魚の頭の中にある耳石(体のバランスを司る炭酸カルシウムの結晶)は、周りの水に含まれる物質を取り込んで成長するんですが、年輪のようになった層を一つ一つ調べることで、その時に海と川のどちらにいたかが追跡できます。スズキの仲間でそういった研究をしている方もいます」

ヒラスズキの耳石

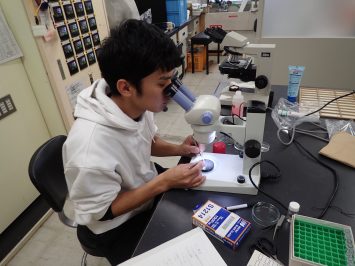

ヨシノボリ類の稚魚から耳石を取り出す作業

――そんなことまでわかるんですか!

田中「僕が研究している魚は、稚魚なので体長がだいたい2センチぐらいしかありません。筋肉を乾燥させてすりつぶし、粉にしてから分析しています。0.1ミリグラム単位ぐらいの精度で、余計なものが入らないように専用のケースに入れないといけないので、とても根気がいります」

容器に詰められた粉末サンプル。写真はスズキのもの

――たしかに、とても細かい作業です。

田中「分析に使う装置自体もとても高価で繊細で、しかも学外の機関(総合地球環境学研究所)のものを借りて実験したので、神経をすり減らしました」

――サンプルにする魚は、どのように捕まえるんですか?

田中「地獄網という網を使っています。河口の方に口を向けてセットすると、川の上流に向かって泳いできた魚が入っていくタイプの網です。それを和歌山県最南端の串本町というところ、このあたりは黒潮の関係で両側回遊性魚類の多様性が高いところなんですが、そこの川に網を張って、シーズンごとに泊りがけで採集をしています」

地獄網。ハゼ科の稚魚は川岸の近くを泳ぐ性質があるので、地獄網も岸のすぐそばに設置するのだとか

――地獄網とは、すごい名前ですね! しかし蟻地獄みたいというか、ものすごい数の魚が入りそうです。

田中「数としては非常にたくさん入ることもあります。だから研究目的や、職業として漁師をしておられる方でないと使えないことになっています。私が採集する魚は一匹一匹が小さいので、一度に採れる重さは100gに満たない程度ですが、数としては数百匹から千匹の魚が入ったりします。その魚たちを一匹ずつ同定して種ごとに分けるんですが、これがまたすごく大変です」

國島「魚を種ごとに分けるのは、ソーティングと呼ばれる作業です。ヨシノボリの仲間などは、稚魚がどれもすごく似ていて苦労しますね」

フィールドで大まかにソーティングされた魚類

いろいろな生き方をしている魚がいる

――住み込みでの採集に、実験室での細かく膨大な作業と、とても大変な印象を受けますが、この研究を始めたきっかけはなんだったんでしょうか?

田中「もともと生き物や魚が好きで、大学生の時に、現在も指導していただいている佐藤拓哉先生と出会い、修士課程の研究として海と川のつながりというテーマをいただきました。修士課程までは神戸大学にいて卒業後はいったん就職したんですが、もう一度魚の研究をしたいと思い、神戸大学から京都大学に移られた佐藤先生の研究室に入らせてもらって、今に至ります」

河川内での魚類観察

國島「私と田中さんが知り合ったのも佐藤先生のつながりです。当時、私は和歌山県海南市にある和歌山県立自然博物館の学芸員だったんですが、和歌山県をフィールドとした研究で飼育実験ができる場所が欲しいと佐藤先生が言ってこられて、私が飼育担当という形で共同研究をすることになりました。2年前に現在の職場(摂南大学)に移ってきましたが、その時のつながりで今も一緒に研究をしています」

――魚好きの縁という感じで感慨深いですね。その肝心の魚が、最近減ってきているというニュースをよく聞きます。

田中「本当に。僕がフィールドにしている川でも『昔は遡上する魚影で川の中に黒い帯ができたみたいだった』という話を、川の近くに住んでいる人から聞くことがありました」

――遡上する魚が減ることで海から川への資源供給も減って、川全体がやせ細ってしまうんじゃないかと心配になります。

田中「魚が減っている原因としてはいろいろなことが考えられますが、私が個人レベルでできることとしては、まず正しい知識を多くの人に知ってもらうことじゃないかと思っています。

多様な魚類が海と川のつながりを作り出しているのに、両側回遊性魚類は注目されてこなかったということが、今日お話しした研究のスタートになっています。いろいろな生態の魚がいて、それぞれをきちんと見ることで海と川のつながりを正確にとらえられるということを示せた点では、意義があるかなと考えています」

國島「いろんな生き方をしている魚がいるということを、なんとなくでも多くの人が知っていることが大事なのかなと思います。例えば堰の横に魚道を作るにしても、サケやアユのような、人間が欲しがる魚のためだけではなく、小さい魚でも上がれるような魚道を作ろうという方向に意識が向くかもしれません」

――地道な調査によって、今起こっていることを正確に把握することが保全の第一歩ということですね。今後はどういう方向に研究を進めていく予定ですか?

田中「両側回遊性魚類が海由来の物質をどれぐらい運んでいるかというところが少しずつわかってきたので、今後は個別の魚種の生態と海らしさの失われ方の関係をさらに詳しく解明しつつ、そのようにして運ばれた資源が川の生態系にどう影響を与えているかを調べることで、海と川のつながりの解像度を上げていきたいと思います」

~ ~ ~

海と川のつながりという点では注目されてこなかった、両側回遊性魚類の研究をする人が出てきたこと、またそれを可能にするだけの技術の成長に、科学の地道な進歩というものを感じました。またそのようにして得られた知見を、我々の暮らすこの世界を良くしていくことに役立てるためには、一人一人がそのことに関心をもつ必要があるのです。お話を伺ったことで、「この川にはサケはいないけど、もしかしたら両側回遊性魚類なら上がってきているのかもしれない」という気持ちで近所の川を見ることができそうです。

(編集者:柳 智子/ライター:岡本晃大)