ミドリムシにイカダモ、ミカヅキモ。「そういえば理科の教科書に載っていたな」と思い出した方もいらっしゃるでしょう。今回の主役はこうした「微細藻類」です。最近、ガチャガチャになったりアクセサリーになったり、大阪・関西万博ではハローキティとコラボした展示が登場したりと、藻類の注目度は上がってきています。しかし、藻類の魅力はビジュアルのおもしろさだけではありません。実は、人に役立つさまざまな可能性を秘めたすごい生き物なんです。そんな藻類について、武庫川女子大学で藻類を研究する吉田昌樹先生にお話を伺いました!

空中にも飛んでいる!?藻類はどこにでもいる生き物

見た目がユニークで、人の役にも立つという藻類、そもそもどういった生物なのでしょうか。「光合成を行う生物のうち、主に陸上植物である種子植物、コケ植物、シダ植物を除いた残り全部を藻類と呼びます。水草のオオカナダモやマツモなどは“藻(も)”という名前がついているので紛らわしいですが、これらは一度陸に上がった植物がまた水の中で生活するようになったもので、藻類ではありません」と吉田先生。

藻類の中でも顕微鏡を使わないと見えない「微細藻類」が、吉田先生の研究対象です。藻類というと、食卓になじみのあるわかめや昆布が思い浮かぶかもしれませんが、こうした大型の海藻類はむしろ少数派で、小さな種類のものがメジャーだそう。「わかめや昆布も、最初は水中を漂う目に見えないほど小さな胞子から成長します。ですから“大きくなれる藻類”と言ったほうが正しいですね」と吉田先生は言います。

現在わかっている藻類は9万種弱で、地球上にはまだまだ未知の藻類が30万種から100万種いるといわれています。藻類は水の中にいるイメージがあるかもしれませんが、海や川だけでなく、森や山などさまざまな環境に生息しています。空中にもたくさんの藻類が飛んでいるというので驚きです。

「たとえば水を張ったバケツを外に置いておいたら、1週間くらいで水が緑色になりますよね。あれは空中を飛んでいる藻類が入って増えたためです。風に乗って単独で飛んでいることもあれば、鳥や動物、土埃にくっついていることもあります。とにかく藻類はそこら中にいます」

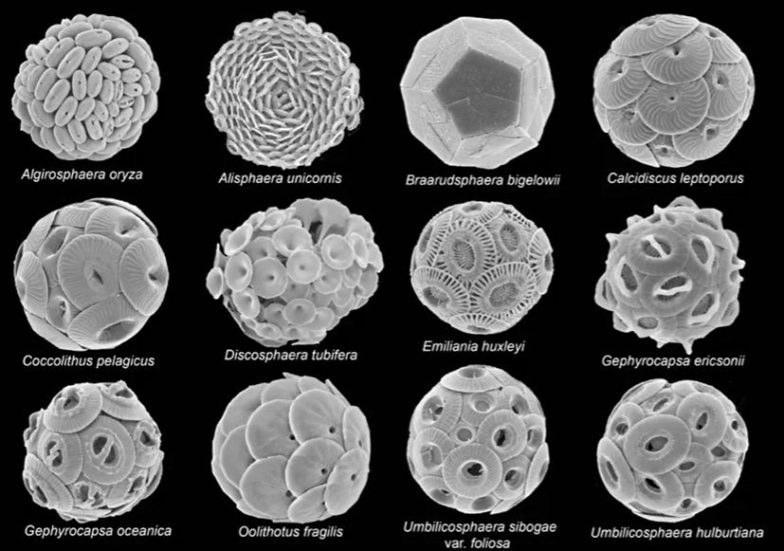

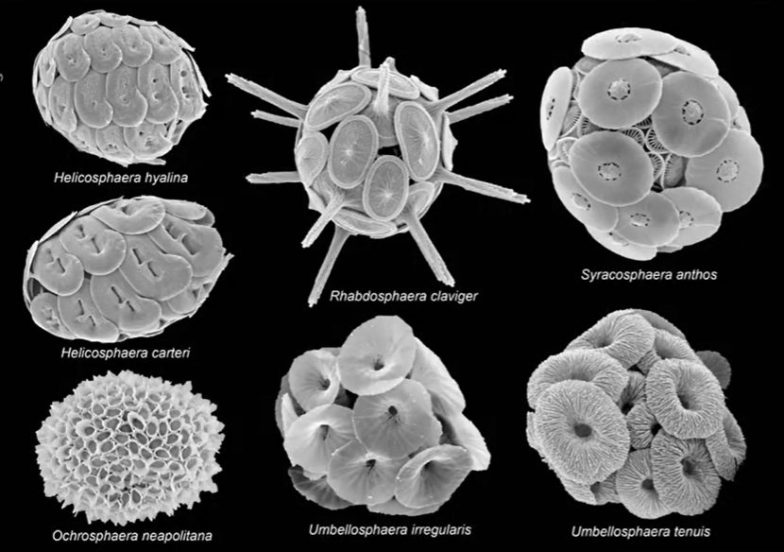

そんな藻類に吉田先生が惹かれるようになったのは、大学1年生のときの授業でした。「私の出身校である筑波大学はクラス担任制をとっているのですが、その担任の先生が藻類の研究者だったんですね。それで授業の一環で藻類を電子顕微鏡で見せてもらったところ、すごく形のかっこいい藻類が見られたんです。円石藻と呼ばれる仲間で、その変わった形に魅了されました」

吉田先生の心をつかんだ円石藻

トゲがあるものなど、不思議ないきもののような藻類たち

おいしい藻類を探せ!実はタンパク質が豊富な藻類

吉田先生が今取り組んでいる研究テーマの一つが、藻類の食料利用です。「近い将来、世界人口の増加に食料生産が追い付かなくなり、タンパク質が不足する『タンパク質クライシス』が訪れるといわれています。藻類はタンパク質源として、その解決策の一つになるかもしれません」

食物繊維が豊富な海藻のイメージからは意外ですが、実は藻類にはタンパク質が多く含まれています。乾燥した状態でのタンパク質の含有率は30%から40%、種類によっては60%を超えるものもあり、たとえば焼き海苔も重量の約40%はタンパク質だそう。“畑のお肉”と呼ばれる大豆のタンパク質含有率が30%くらいなので、大豆に匹敵、またはそれ以上のタンパク質が含まれていることになります。さらに「大豆は実の部分しか食べられませんが、微細藻類は丸ごと食べられるので無駄がないのもメリットです」と吉田先生。

もっとも、タンパク質の“質”に関してはまだ課題があるといいます。「タンパク質は、アミノ酸のバランスが重要です。人の成長や健康維持に欠かせない必須アミノ酸がどれくらい含まれているのか、消化はしやすいのか。そういった点で、まだ肉や卵には及びません。そのため、アミノ酸バランスのよい藻類を探しています。もう一つ大事なのは味ですね。栄養価が高くても、おいしくなければ食べてもらえませんから」

藻類は独特の風味があり、小さい割に味が強いそうです。吉田先生は培養した藻類を海苔のように加工したり、ほかのものと混ぜてハンバーグのようにしたりして自ら味見をし、おいしい藻類を探索しています。(※専門知識をもとに毒がないと判断したものを試食しています)

顕微鏡をのぞき1個1個の藻類を手作業で分離

吉田先生の研究は、藻類を採取するところから始まります。「研究機関から保有している藻類を譲ってもらうこともできますが、新しい藻類を手に入れたいので自分で野外に採りに行きます。海や川など水のあるところで採取するほか、たとえば陸上でもコンクリートやガードレールが緑色になっているところは藻類なので、見つけたら基本的にすべて採ります」。大学からすぐ近くにある甲子園浜へよく行くという吉田先生。同じ場所でも、水温や塩分濃度によって採取できる藻類はずいぶん異なるそうです。

外出先の水路で藻類を採集する吉田先生。水路の壁面に張り付いている藻類を綿棒で採取し、保管容器に入れて持ち帰るとのこと

藻類を採取して研究室に戻ると、藻類を一つひとつ分離するという大変な作業に取り掛かります。セルソーターという機械を使えば自動で分離できますが、吉田先生はあえて顕微鏡でのぞきながら細いガラス管を使って手で分けるというクラシック派。「手で分けると、自分の直感や経験をもとに気に入った藻類をダイレクトに取ることができます。機械を使った分離は簡単ですが、大事なものを見落としてしまう可能性も否定できません。また、藻類の中には壊れやすいものもあるので、手作業のほうが細胞を傷つけずに済むという利点もあります」

そうして一種類ずつに分けた藻類を培養し、性質や特徴を調べていきます。もっとも、簡単に培養できない種類も少なくなく、培養方法から考案していくこともあるそうです。

以前は藻類を燃料に利用する研究にも取り組んでいたという吉田先生。そう、藻類は燃料にもなるんです。「多くの藻類がつくる油は、サラダ油のように植物油に近い性質を持ち、バイオディーゼル燃料に変えることができます。ただし、その油には酸素が含まれているため、石油と比べると重量あたりのエネルギー量が少ないという弱点があります。そこで私は、藻類の中でも、石油と同じように炭素と水だけからから成る油を作る種類を見つけて、大量に培養するという研究をしていました。この藻類から取った油は軽油に性質が似ており、そのまま軽油に混ぜてディーゼルエンジンを動かすことができます」。

また、藻類から人工的に石油を作ってしまう方法もあるといいます。天然の石油は、土に埋もれたプランクトンなどの死骸が地中の熱や圧力を受け、長い時間をかけて変化したものですが、この自然のプロセスを人工的に再現するというもの。藻類に高温高圧をかけて適切な条件で処理すると、数時間で原油のようなものができるそうです。

独特の色味が生み出す意外なコラボレーション

食料にも燃料にも利用可能な藻類ですが、吉田先生の研究はこの二つにとどまりません。吉田先生のもう一つの研究テーマは、なんとアート。電子顕微鏡で観察できる姿かたちのおもしろさだけでなく、藻類の色には独特の深みや美しさがあるのです。「藻類を樹脂に混ぜて、塗料として利用する可能性を探っています。環境保全の観点からアートの世界でもできるだけ石油由来の塗料を減らそうという動きがあるのですが、植物の鮮やかな緑色をそのまま塗料にするのは難しいんですね。その点、藻類は赤、黄、青など鮮やかな色素を作ることが可能です」

同じ藻類でも、育て方によって何種類もの色素ができるといいます。とくに強い光を当てると、藻類は自分の身を守るために赤や黄色の色素を多く作ります。これは抗酸化作用が高いカロテノイド色素というものです。余談になりますが、藻類に作らせたルテインやアスタキサンチンなどのカロテノイド色素を使っている化粧品やサプリもたくさんあるそうです。

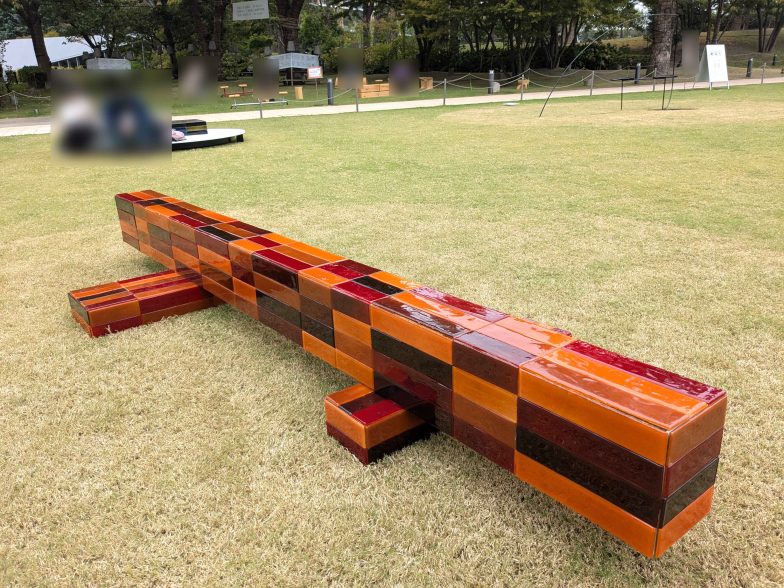

商品化にはまだ至ってはいませんが、アート作品の塗料としてはすでにデビュー済みであるという藻類の塗料。実際、赤や緑の藻類を樹脂に練り込んで木に塗った、発色の美しいオブジェがアート展に出展されたこともあります。「染料として使う場合は色素を抽出して、顔料として使う場合には藻類の細胞そのものを粒子として使えば、どちらの用途にも利用できます。本学の生活環境学部にはプロのデザイナーの先生もいますので、一緒に何かできないか検討しています」と吉田先生。藻類×アート、楽しみです!

アート作品のプロトタイプ。藻類の粉末をUVレジンに混合して固めたもので、ここから発展してタイル状のテクスチャが作られ、次の画像の展示品つながった

木のタイルを使ったアート展の様子。いろいろな藻類の組み合わせを試し、発色の良いものを使用した

種類と育て方を変えることで、藻類からさまざまな色を作ることができるという

食料やアートなど藻類のさまざまな活用について研究する吉田先生ですが、新しい藻類を探索するというスタンスは変わりません。「海や川などいろいろな場所で藻類を探してきましたが、これからは森の藻類も追っていきたいと考えています。この分野はあまり研究が進んでいないのですが、森には土の表面や水溜まり、木の表面や染み出した樹液など多様な環境がありますので、新しい藻類が見つかるのではないかと期待しています」

最後に、藻類のあらゆる可能性について、吉田先生はこんなふうに教えてくれました。「藻類はさまざまな環境にいて種類も多いので、詳しく研究していけば人の役に立つものがまだまだたくさん見つかると思っています。微細藻類は目に見えないため、集めたり増やして収穫したりする苦労がありますが、そのデメリットを補うだけの可能性が十分にある生き物です。皆さんにもぜひ関心を持っていただけたらと思います。藻類は本当にどこにでもいるので、採取して観察してみてください。夏休みの自由研究にもおすすめです。その中から、一緒に未知の藻類を探索してくれる研究者が育ってくれたらうれしいですね」

「観察には、スマホに取り付けるリーズナブルな顕微鏡でも十分ですよ」と話す吉田先生

水中から空中まで、どこにでもいる藻類。普段は風景の一部でしかない木や石の表面に顔を近づけて、目を凝らしてみてはいかがでしょうか。もしかしたら、これまで気づかなかった藻類の世界が広がっているかもしれません。

(編集者:河上由紀子/ライター:岡田千夏)