書籍を通じてさまざまなテーマを考える「KyotoU Publications 京大ブックトーク」が10月7日に吉田キャンパスで開催されました。単なる書籍の紹介にとどまらず、根源的なテーマについて来場者と一緒に考えていこうというイベントで、該当書籍を読んでいない人も参加できます。

イベントチラシ

第2弾となる今回、登壇したのは、京都大学数理解析研究所名誉教授で、主に整数論の研究・教育を行ってきた伊原康隆先生と、同大学人文科学研究所教授で現代史、特に食と農の歴史を専門とする藤原辰史先生。

伊原先生は、数学者でありながら人文学系の勉強会にも参加されるなど異分野を学ぶことに熱心です。以前から交流のあった伊原先生と「学ぶとは何か」をテーマに対話をしたら楽しいに違いない、という藤原先生の発案で、手紙のやりとりが始まりました。

そして2025年に、往復書簡集『学ぶとは 数学と歴史学の対話』(ミシマ社)として出版され、編集者の三島邦弘氏も加えて、ブックトークが開催される運びとなりました。数学、歴史学、文学、音楽、外国語など、さまざまな分野で二十八通にわたって繰り広げられたというお二人の対話に興味を引かれ、参加してきました。

動詞をもっと使いましょう!

イベントは、『学ぶとは 数学と歴史学の対話』の内容に基づき設定した「孤学」「縁学」「数学と歴史学 あまり理解されていない特徴は?」といったテーマについて先生方が改めて対話をされてから、「来場者との対話」(質疑応答)が行われるという流れ。

本題に入る前にスライドに示されたのは、学びの場でも普段の会話でも「動詞をもっと使おう」という呼びかけでした。伊原先生によると、数学では、動くものも重要な研究対象。例えば、三角形の合同は、図形を動かして重ねています。しかし、他言語に比べて、日本語は生き生きとした動詞の使用が少ないと感じるのだとか。英語の「Black lives matter !」の「matter」など、名詞としても動詞(問題となる、重要である)としても働く言葉を訳すとき、日本語では心の動きを伝えきれないと言います。

藤原先生も、人文学系の論文でも、重要な概念を「~化」や「~性」など名詞化して用いることが多く、文末が「~である」「~だ」で占められてしまい、単調になりやすいと話されました。動詞を意識して使えば、歴史を書いても臨場感が生まれ、わかりやすくなるのではないかと思っているそうです。

数学と歴史学の対話が「言葉」から始まったことに驚きましたが、往復書簡でも、藤原先生は伊原先生の言葉の使い方に何度もはっとさせられ、多くの気付きや学びを得たとのこと。有意義な対話をするためには、言葉にこだわり、きちんと定義を共有する必要があるというお話を聞いていると、普段意識していない言葉の使い方を改めて考えさせられました。

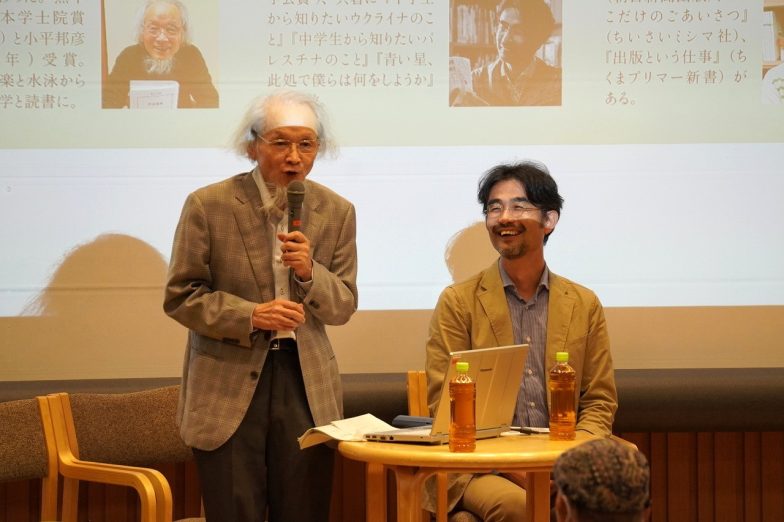

「『ここにおられる皆様は、深い学びを体験している方だと心得よ』という天の声が聞こえています」と、笑いを誘う伊原先生(左)の自己紹介で、会場の空気が和らぎました

一人で学ぶ「孤学」と他者とつながる「縁学」

ブックトーク最初のテーマは「孤学」と「縁学」。これはどちらも藤原先生がつくった言葉です。「孤学」とは、個人の孤立した学びのこと。藤原先生は「一人で机に向かい、本を読み、自由に思考を巡らせる時間は楽しく、歴史学の研究には欠かせないものですが、数学ではどうでしょうか」と伊原先生に質問を投げかけました。

伊原先生は、個人の学び方には、基礎を習得するための「習」と自己の特性(何に対してならもっと知りたいと心が動くか)を探索するための「探」があると考えていると言います。

「習」は受け身になりがちで、脳がすぐに疲れてしまうため、本を読むときは章が終わるごとに本を閉じて、その章の内容を手で書いてみましょう、とアドバイス。伊原先生は身体的な動きも大事にされているそうです。

そして、「探」は驚きを伴うものであり、学んでも「ふむふむ」という反応になるのは浅い理解、「おおっ!」と思わず声を上げてしまうものが深い理解であり、「探」につながるとのこと。「編集者は『ふむふむ』ばかりの人が多いけれど、三島さんは違って、今回の書籍は『おおっ!』で作った本」とのお言葉には、ほとんど0円大学の編集部員として少々耳が痛かったです…。

そんな「孤学」に対し、「縁学」とは、人とつながる学びのこと。藤原先生は、孤学だけを続けていると独りよがりな学問になってしまうため、聞く学問として研究会などで他者からの意見や批判に耳を傾けることも重要だと言います。

お二人とも、信頼できる相手であれば、相手が立てた仮説に対して、友好的に「否定的な立場から反論を試みる」ことが大切だと話されました。伊原先生が例に挙げたのは、DNAの構造を解明し、ノーベル生理学・医学賞を受賞したジェームズ・ワトソンとフランシス・クリック。互いに相手が立てた仮説にできるだけの反論を試みて、仮説の根拠を確かめていったことが、偉大な成果を生んだそうです。往復書簡の中でも、藤原先生は伊原先生に反論されることで大いに鍛えられたのだとか。SNSなどの影響で分断が大きな社会問題となっている今、否定的な立場の意見を受け入れ、考えを深めることが大切だと強く感じます。

また、伊原先生は、図書館でたまたま読んだ数学者の本をきっかけに数学に興味を持ったことから、偶然を大事にしているとのこと。しかし現代社会では、本を探すときも検索して目的の棚に直行することが多く、こうした偶然の機会が減っています。だからこそ、積極的な縁づくりが必要だと感じているそうです。

食の歴史の研究者である藤原先生は「縁食」という概念(一緒に食卓を囲んでさっと去れるような、食を通じたゆるやかな人間関係)を提唱されており、その学問バージョンが「縁学」とのこと。「縁」は仏教に由来する言葉であり、東アジアの文脈でしか用いられない概念でありながら、海外でも評価されているそうです

数学と歴史学はどんな学問?

次のテーマは「数学と歴史学 あまり理解されていない特徴は?」「二分野の共通点を探る」。理系と文系、全く違う学問という印象がありますが、一体どのような共通点があるのでしょうか。

冒頭でも少し触れられていた通り、数学は静的なものだけではなく動的なものも扱います。数と図形をそのまま扱う学問と思われがちですが、数を置き換えたり、図形を回転させたり、研究対象はどんどん広がっていくそうです。ただ、その広がった対象が、数学者以外には理解しにくい抽象的な概念になってしまうから、一般の人には嫌われてしまうのでしょうか、と伊原先生。書籍の中では、数学のさまざまな思考法の一端を日常的な話題と結びつけて紹介されています。

歴史学と対比すると、数学は時代の変化には鈍感で、普遍的なものを求めるものだと伊原先生は言います。そのため、矛盾が見つかると路線変更が必要になりますが、歴史学は人間の起こしたことが研究対象であり、矛盾があってもそれに耐えながら進むため、伊原先生にはとてもできない学問だと感じられるそうです。

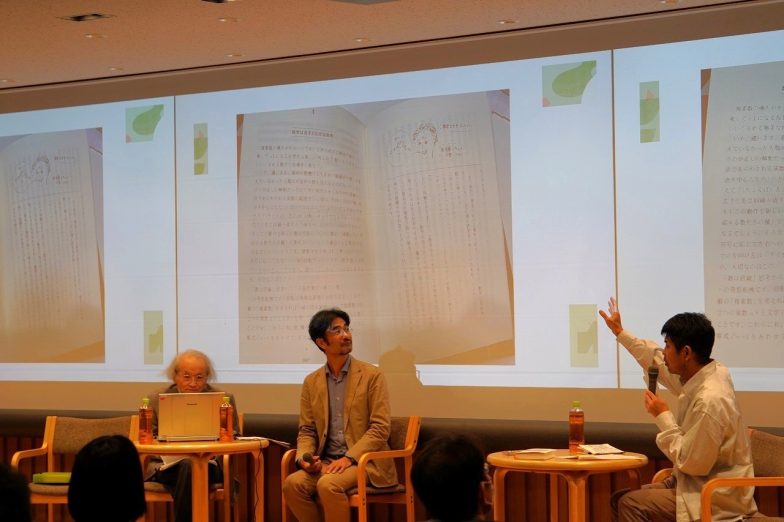

書籍では数学の解説ページになると、数式などが登場するため、縦書きが横書きに変わります。「この本のユニークなポイントです」と三島さん

歴史学には、過去を後から説明するだけの学問だという誤解があると藤原先生。そういった一面があることは否定できないものの、一方で、「人間の鈍感さ、鈍感であろうとする心の動き」を扱う学問だと考えているとのこと。過去に起こったことに対して、その時代を生きていた人たちは100%理解できていません。例えば、ヒトラーが政権をとったとき、それがどれほど危険なことか、今の私たちほどわかっていなかった、そのズレをどれだけ認識できるかということが重要なのだそうです。

また、歴史学は事実がひとつ明らかになると、より具体的な事象を扱っていくものですが、一旦引いて共通性をとらえていくという数学の考え方・方法を伊原先生から学ぶことができたと話されていました。

二分野の共通点として挙げられたのは、「経費がそれほどかからない」ということ(笑)。基本的に大がかりな設備などを必要とせず、書籍代と旅費があればできる学問だそうです。

もうひとつは、「言葉に敏感」ということ。どちらの学問も、わからないもの、まだはっきりしていない関係性などに名前を付けたり、言語化したりして研究していくそうです。確かに本日も、はじめに動詞のお話があったように、お二人の間には言葉についての議論が多く交わされていました。言葉を大切に扱う姿勢は、筆者が学生時代に学んでいた国文学とも通じると感じます。あらゆる学問に共通する一面なのかもしれませんね。

学びたい人へのアドバイス

トークの後半では「環境(大学、地球)」についてもお話がありました。伊原先生と藤原先生は、大学の環境についてもこれまでさまざまな対話をされてきました。お二人によれば、今は、大学の教授会も国会も、議論をするのではなく、決められたことを処理するだけの場になってしまっており、主体的に深く考える余地がどんどん狭まっているそうです。それは、学問をする上でも優れた環境とは言えず、自由に考える時間がないと学問の発展は望めないと警鐘を鳴らします。

そして、「後輩へのアドバイス」では、お二人から学生や参加者に向けて次の言葉が贈られました。

藤原先生「私の学びは、厳しい目を持つ先輩に囲まれた読書会で形成されました。最も鍛えられたのは、日本語を見直すことにもなった、他言語を皆で訳すという読書会です。独りよがりの『読み』『解釈』にならないために、読書会は最良の道場です」

伊原先生「若いうちには、ある小枝の先で存在感を示せても、そこで巣をつくるのは早すぎませんか? 枝にたどりついても、巣をつくるのは後にして、一度降りてみて、真横よりも下(幹と根)、上(空)を見ましょう。面倒でも、時々降りてから登り直す勇気が必要です」

筆者も、これだ! と思う小枝を見つけたら、すぐに巣をつくってしまっているな…と思いながら聞いていると、藤原先生も「耳が痛い」と仰っていて、少しほっとしました。

続く「来場者との対話」(質疑応答)の時間も、次から次へと手が挙がり、活発な対話が交わされました。

例えば、学生さんからの「章が終わったら本を閉じて書くというお話がありました。僕も本を読み終わったら内容をまとめているものの、要約ばかりになってしまいます。書き方を教えていただけるでしょうか」という質問。

伊原先生は「要約にも個人の感性が反映されているので、まとめる行為そのものに創造性がある」と学生さんを励ましました。藤原先生は「そこに加えるとしたら、気になったところ、納得がいかないところを書きとめておくといいですね。それから、1冊読み終わったら、その本がどういう環境のもとで書かれたのかを考えて、関連する本を読みましょう」と話されました。これには質問した学生さんも、「確かにわかったところだけをメモしがちでした」と納得の様子。筆者にも思い当たるところがあります。皆さんも本を読むときは、このアドバイスを実践してみるといいのではないでしょうか。

その後も時間の許す限り質問を受け付け、イベントは大盛況のうちに終了。イベント後に行われたサイン会にも、たくさんの人が並んでいました。

言葉の使い方から始まり、学びの姿勢、数学・歴史学の特徴と、興味深いお話をたくさん伺えましたが、これらは書籍のほんの一部だそう。書籍を読んで、改めてじっくりと「学ぶ」を考えてみたいと思います。

このブックトークでは、京都大学の研究者の書籍を取り上げており、第1弾は「フツー」というふわふわした普遍的な事象について考えるコミック『フツーの生活プロジェクト―クィアでないクィア生活―』(ミツヨ・ワダ・マルシアーノ、國永 孟 作/早川宏美 画/さいはて社)だったとのこと。初回がコミックなのは意外でした。次はどのような書籍が選ばれるのか、楽しみですね!

『学ぶとは 数学と歴史学の対話』/伊原 康隆、藤原 辰史 著/ミシマ社

(編集者:河上由紀子/ライター:あわむらあや)