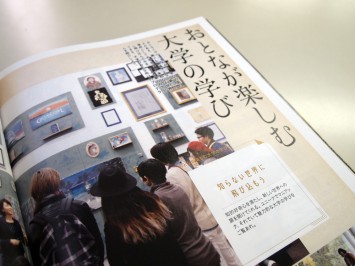

大学はこう使え! 第12回大学・学術系クラウドファンディングで大学の研究に関わろう

大学の研究というと、何となくすごいイメージがあるけれど、自分とは関係ない誰かがやっている、関係のないセカイの話……。そんな風に思っている人は、けっこう多いのではないだろうか。たしかに、普段から大学に関わる仕事をしている私でも、研究の話を聞いていると、時おり意識が遠のくし、自分とは直接関係ないことのように感じるときもないこともない。

他人事にとらえてしまいがちな大学の研究を、もっと身近に感じ、楽しんでもらうために、とても有用な取り組みがある。それが大学・学術系のクラウドファンディングだ。今回は、このクラウドファンディングの魅力と、おすすめプラットフォームについて紹介していこう。

大学の研究が自分事に変わる

まずクラウドファンディングとは何なのか。ご存じの方が多いと思うが、念のため伝えておくと、目的のために広く一般から資金を募り、目的を達成したあかつきには、何かしらの報酬を出資者に渡す、という取り組みである。これを利用して、研究や研究を使った商品開発、大学主導の町おこしなんかをやるのが、大学・学術系のクラウドファンディングになる。

このクラウドファンディングの魅力として、まず推したいのは、研究について自分事としてとらえられるようになることだ。小額であれ株を買うと、その会社についてじわじわと興味が出てくる。これと同じように、小額でも出資をすると研究の見え方が大きく変わる。知らない世界につながるチケットだと思い、一度、出資してみるのはいかがだろう。

レアな体験やグッズが手に入る

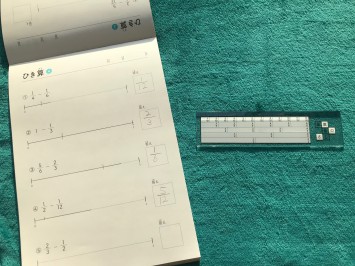

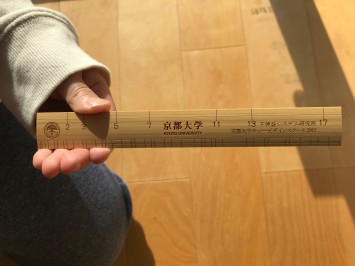

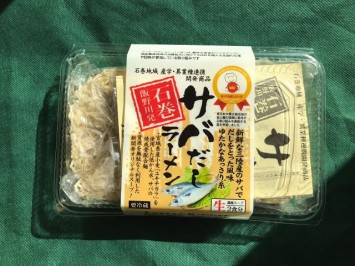

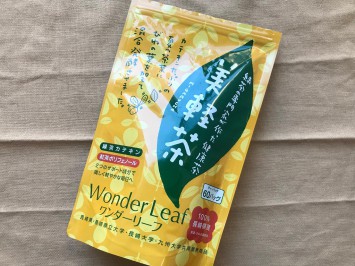

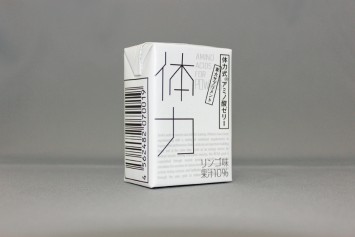

魅力はまだまだある。次に挙げたいのは“お返し”がもらえることだ。内容はプロジェクトごと、出資額ごとに異なるのだが、お礼メールからはじまり、アカデミックツアーへの招待、開発した商品の先行販売&割引、研究報告書や学術標本のプレゼントなどなど、バリエーション豊か。なかには、開発した機材や研究資料、記念碑等に名前を載せるというものもある。ここでしかもらえないもの、できない経験がほとんどである。

また、資金を集める研究者やプロジェクト関係者は、何としても目的額を達成したいと思っている。そのため、クラウドファンディング・プラットフォームに載っている、研究・プロジェクトの紹介ページはどれも情報量が濃く、取り組みの魅力や資金が必要な理由を熱っぽく書いている。いや、書いている、というより、ウェブページ上でプレゼンをしているという感じだ。正直、これを読んでいるだけでも、けっこう楽しめるのだ。さらにこれらページでは、プロジェクトの活動報告も逐次更新されるので、取り組み内容の“今”についても知ることができる。

イチオシ、プラットフォーム大紹介!

さて、いろいろと書いたが、最後におすすめの大学・学術系のプラットフォームをレビューしていこう。

academist

こちらは日本で初めて研究獲得に特化したプラットフォーム。一部の大学に特化しているものではないので、幅広い大学の研究者たちが活用している。また、研究成果を活かして、何かをしたいというより、研究そのものに焦点を当てているものが多い。

Ready for College

クラウドファンディング・プラットフォーム「Ready for」が大学向けにつくったプラットフォームになる。筑波大、東京藝大、名古屋大、九州大が参加しており、プラットフォーム内にそれぞれの特設ページがある。近年ではメディアアーティストとしても人気の高い、筑波大学の学長補佐、落合陽一が利用して話題になった。

近畿大学×CAMPFIE、法政大学×CAMPFIRE

クラウドファンディング・プラットフォーム「CAMPFIE」に開設された、近畿大学と法政大学、それぞれの特設ページ。一大学のみのページになるため、プロジェクト数は少なめだが、大学ごとのカラーが出ていて面白い。

OTSUCLE

徳島大学が設立した一般社団法人「大学支援機構」が運営するクラウドファンディング・プラットフォーム。研究、教育、社会貢献をテーマにしており、徳島県内の大学や企業が参加し、地域を盛り上げようと活動している。

Makuake

(株)サイバーエージェントが運営するクラウドファンディング・プラットフォーム。大学を専門にしたプラットフォームや特設ページはないが、規模が大きいため、多くの研究者やゼミが利用している。ほとゼロでも紹介した、大阪工業大の「Kunkun Body」や、長崎県立大の「チャーピー」は、ここで資金を集めて商品化を実現している。

これまで大学の研究は、大学のなかだけで、もしくは産学連携や共同研究・受託研究というかたちで企業や自治体とコラボして進められていた。しかし、これからは出資者という立場で、一般の人も関われるようになるのである。これまでになかった大学と個人との関係を、ぜひ楽しんでほしい。