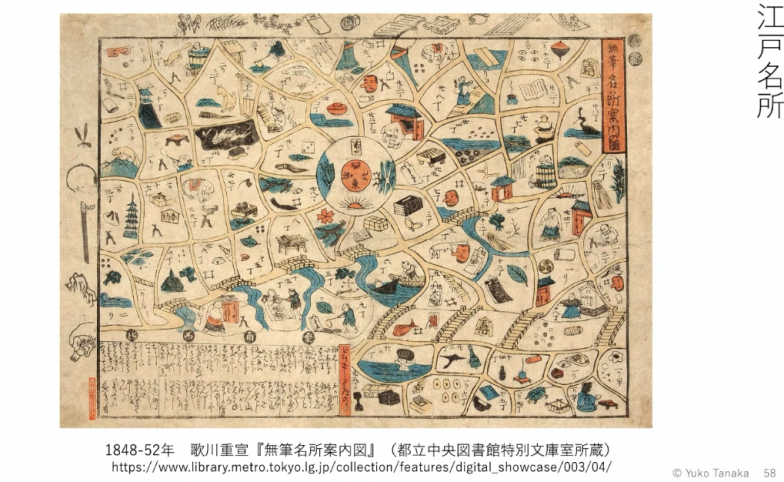

日本の明朝体のはじまりを拝見。関西大学博物館の展示「お経と印刷」

印刷物は毎日のように目にしますが、印刷とお経との関連にスポットライトが当たる機会はちょっと珍しい。関西大学博物館で開催されたミニテーマ展「お経と印刷」では、現代のわたしたちになじみの深い明朝体が普及するきっかけにもなったお経の版木など、お経と印刷に関連する資料が紹介されていました(展示は2月25日で終了)。企画担当の方の解説を聞きながら拝見してきました。

関西大学博物館

展示を企画したのは同博物館学芸アシスタントで、古代日本仏教史を専門とする貫田瑛さん。貫田さんが今回の展示を企画したきっかけとなったのが、下の版木です。

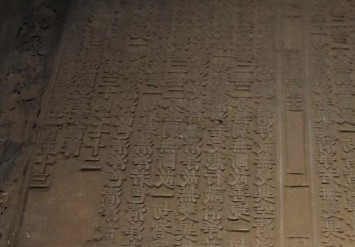

版木とは、印刷するために文字や絵などを彫った木版のこと。今回展示されていたのは『黄檗版大蔵経(おうばくばん だいぞうきょう)』とよばれるお経の版木です。

※大蔵経… 仏教経典の集大成のようなもの。仏の説いた教え(経)、戒律(律)、その解説(論)が網羅されている。『一切経(いっさいきょう)』ともよばれる。

※黄檗…黄檗宗(おうばくしゅう)。禅宗のひとつ。

「当館が所蔵している版木は、黄檗宗の大本山萬福寺(京都府宇治市)の塔頭のひとつ、宝蔵院(ほうぞういん)が所蔵する版木と同じ系統のもので、これをぜひ見ていただきたいと本展を企画しました」と貫田さん。宝蔵院は約6万枚の版木を所蔵していて、国の重要文化財にも指定されています。

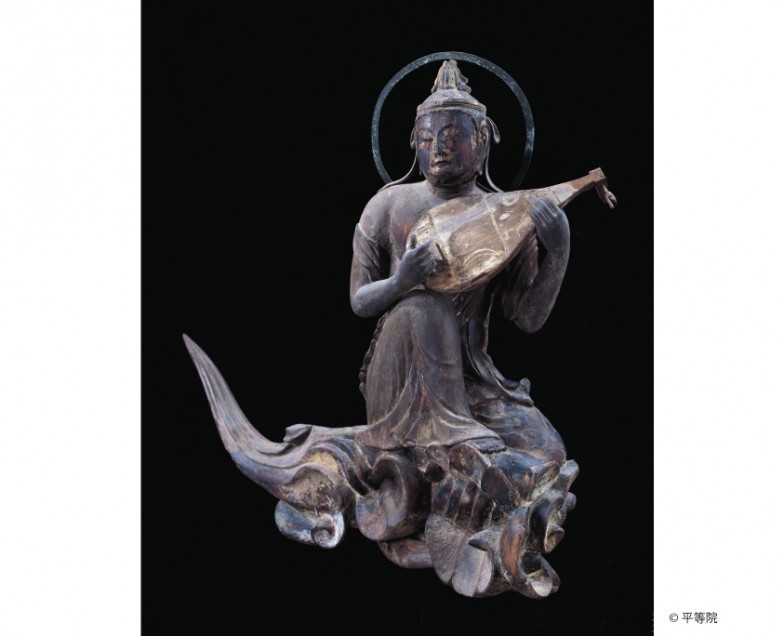

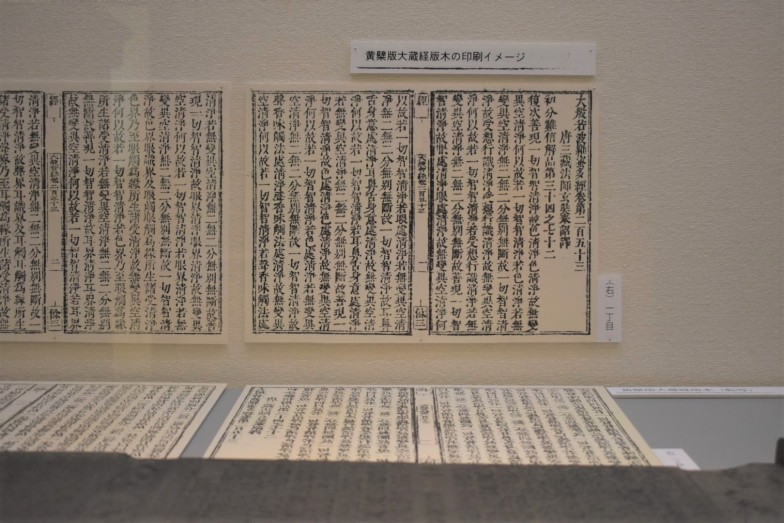

『黄檗版大蔵経』。ヤマザクラの一枚板に彫られています

一文字一文字精巧に彫られていて、こういうものが6万枚も彫られたとは、かなりの大事業では? どんないきさつでつくられたんでしょうか。

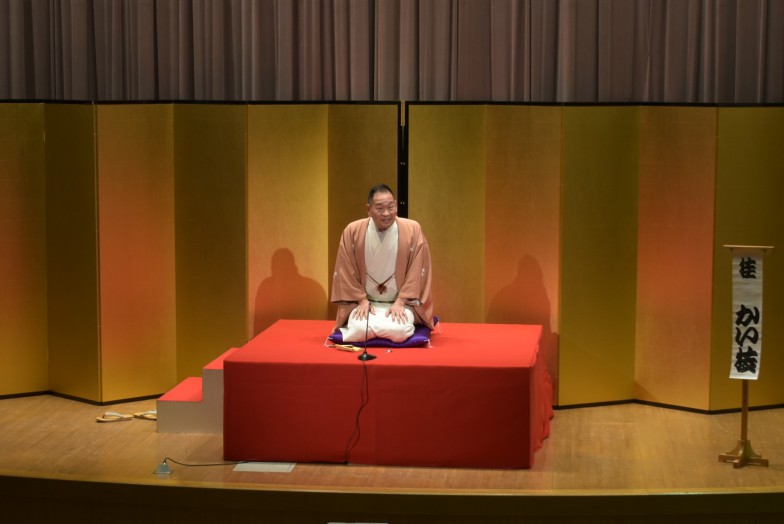

「それまでにもお経が印刷されたものはあったのですが、少部数にとどまっていました。お経を入手するには写経をするしかなく、たいへんな手間がかかります。仏の教えをもっと人々に広めたいと、萬福寺の初代住職をつとめた鉄眼(てつげん)という僧が発願し、喜捨をつのって十数年をかけて出版しました」(貫田さん)

この黄檗版大蔵経(『鉄眼版一切経』ともよばれる)が出版されたのは1681年。2000部以上が刷られたとされ、日本における経典の普及、また印刷文化史の上でもきわめて貴重な存在とのこと。

さらに、このお経は明朝体が日本に普及するきっかけとなったといいます。

「明朝体の発祥は中国の木版印刷なのですが、この黄檗版大蔵経は日本に明朝体が広まったきっかけとされています」と貫田さん。版木を彫る際、お手本が必要になるわけですが、底本となったのが明の時代に中国で印刷刊行された大蔵経『明版大蔵経』で、それを鉄眼に授けたのが萬福寺を創建した僧、隠元(いんげん)です。隠元は中国・明から渡日して黄檗宗を開いた人物で、禅宗の教えだけでなく隠元の名が由来となったインゲン豆など、さまざまなものを中国から日本にもちこんでいます。

何かに似ている? 見覚えのある体裁

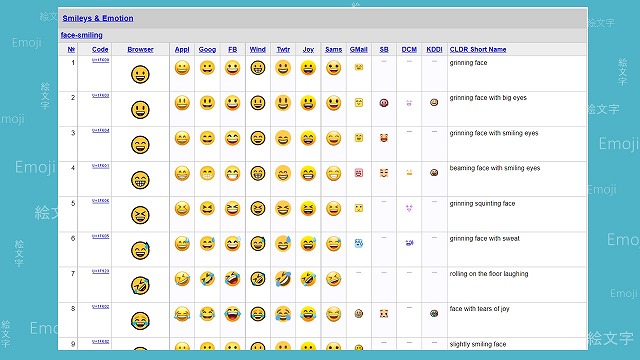

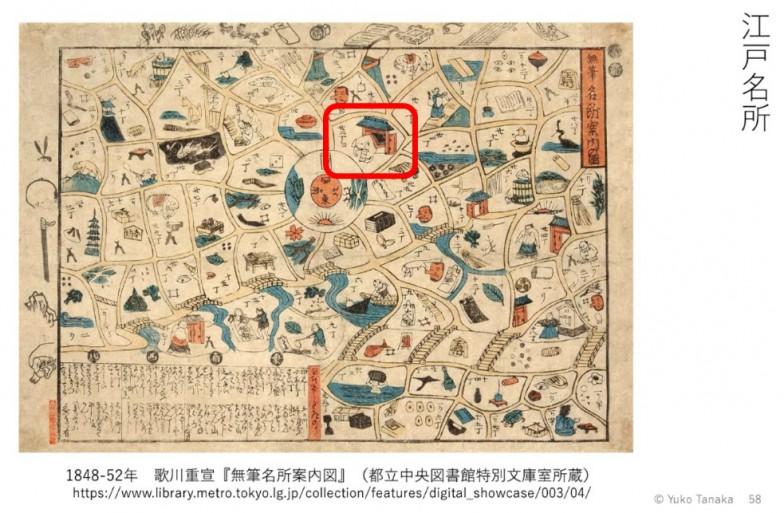

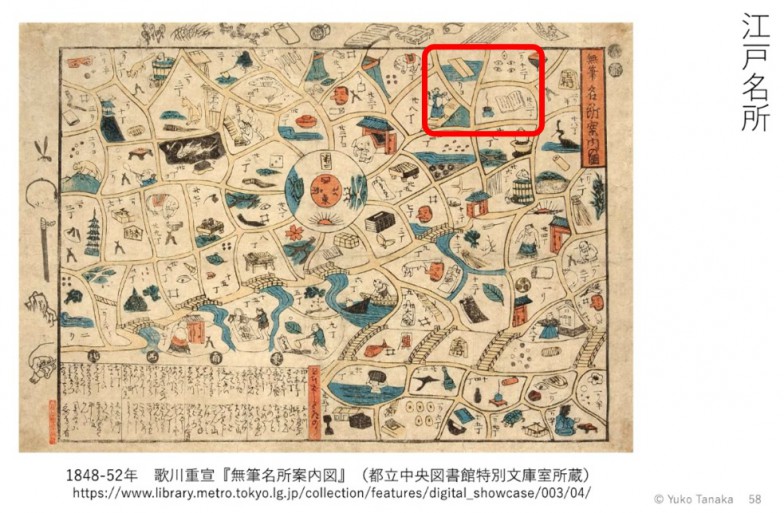

上の写真は、展示された版木の印刷イメージです。

「お経を印刷した紙は真ん中で二つ折りにして製本されるんですが、広げると1行が20字、一枚に20行あり、400字になるんです。なにかに似ていると思いませんか?」と、貫田さん。20字×20行で400字と言われると……。「そう、現在の原稿用紙の体裁の元になったと考えられています」。

なんと、原稿用紙の起源はお経だったのですね。意外なつながりです。

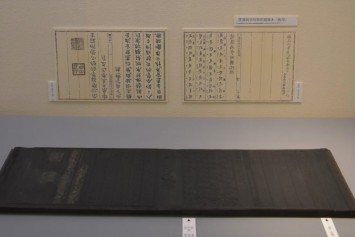

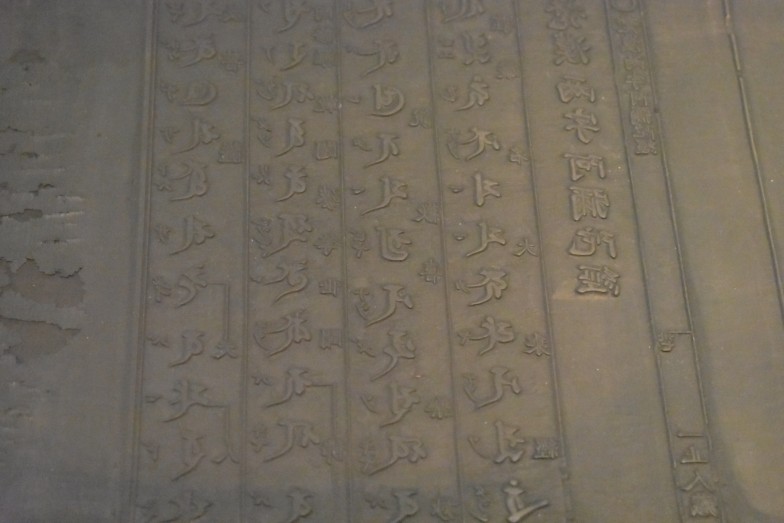

大蔵経は一面が漢字ですが、展示の中には下のような版木もありました。梵字(ぼんじ)が彫られた『梵漢両字阿弥陀経(ぼんかんりょうじあみだきょう)』の版木です。

「梵漢両字」の名の通り、大きく彫られた梵字の右側に、小さく漢字が彫られています。これはもとのお経(サンスクリット語)の漢訳です。

反対側にはカタカナが小さく彫られていて、これは梵字の読み方を表しているとのこと。お経はもともと古代インドの言葉(サンスクリット語)で、漢字はその中国語訳ということですね。

ここで、ちょっと疑問が……。日本で目にする、漢字で書かれたお経というのは、当時の中国語なんでしょうか?

「お経はもともとサンスクリット語(文字は梵字)ですが、漢訳されたものは当時の中国語と言っていいと思います」(貫田さん)

日本でお経を読むときは、その漢字を音読みにしているわけですね。ちなみに黄檗宗でお経を読むときは、中国式に唐音(とうおん)とよばれる読み方をするそうです。般若心経でいうと、「まかはんにゃはらみたしんぎょう……」と唱えるところを「ポゼポロミトシンキン……」と読むのだとか。いや、まか不思議。

*

会場にはこのほか、現存する中で制作年代のわかる世界最古の印刷物『百万塔陀羅尼』(ひゃくまんとうだらに)も展示されていました。百万塔は供養塔の一種で、塔の中に納められているのは陀羅尼経(だらにきょう)です。さまざまな印刷物であふれかえっている現代からは意外にも思えることですが、印刷の原点に立ち返ると、そこに仏教との分かちがたい結びつきがあったことがわかります。

同展は終了しましたが、宇治の萬福寺宝蔵院では版木を収蔵した『鉄眼版一切経版木収蔵庫』(通常非公開)をイベント時などに見学できるとのこと。機会があれば、足を運んでみたいものです。