宝塚歌劇を音楽の視点で見てみると? 元タカラジェンヌが語る 甲南女子大学の講座をレポート

みなさんは宝塚歌劇をご覧になったことがあるでしょうか。独特の世界でファンを魅了し、コロナ前の2019年度には年間320万人の観客を動員するほどの人気ですが、音楽に焦点を当てて語られる機会はあまりないように感じます。

「宝塚歌劇の音楽」とはどのようなものか、元タカラジェンヌと演劇評論家を講師に迎えて行われた甲南女子大学のオンライン講座「宝塚歌劇特別講座 音楽の視点から」を聴講しました。

(写真左より)薮下先生、草笛さん、永岡先生

講師は元雪組娘役で、舞台を中心に活躍する草笛雅子さん、そして甲南女子大学「宝塚歌劇講座」元担当講師で映画・演劇評論家の薮下哲司先生。司会進行は「宝塚歌劇講座」担当講師で羽衣国際大学准教授の永岡俊哉先生です。

はじめに薮下先生より、宝塚歌劇の創立時から現在に至るまでの音楽の変遷を紹介いただきました。

プールの水を抜いて劇場に 奇抜なアイディアの深層

宝塚歌劇団を創立したのは、阪急電鉄の創業者、小林一三(いちぞう)です。当時の会社名は「箕面有馬電気軌道鉄道」で、その名の通り有馬温泉まで電車を走らせる計画でしたが、資金難などにより断念。電車の乗客を増やすため、宝塚に日本初の室内プールを開業しますが「水が冷たい」と不評で、劇場に転用したのがはじまりだったといいます。

このプールの構造が、実はかなり個性的です。『小林一三は宝塚少女歌劇にどのような夢を託したのか』(伊井春樹著)によると、室内プール開業時の宣伝に「浅い所は二尺、深い所は八尺、大人でも小児でも自由に泳げる」とあり、水深が60cmから2.4mと、その差が1.8mもあります。かなり変わった形のプールですが、劇場の客席として考えてみると、舞台に向かって適度な傾斜があって、ちょうど良さそうです。

当時の新聞記事には「冬期は水槽の上一面に蓋を覆いて客の座席に(中略)劇場と公会堂と混合のものに早替わりする設計」(『大阪朝日新聞』1911〔大正元〕年6月3日)と紹介されていて、はじめから劇場として使うことが意図されていたようなのです。

「プールの水を抜いて劇場にしたのではなく、逆に劇場に水を入れてプールにも用いていたのだ」と前書の著者は記しています。まったく驚きです。

温泉の余興の域を超えていた『ドンブラコ』

大正3(1914)年4月、宝塚少女歌劇(宝塚歌劇団の前身)の第1回公演が宝塚新温泉のイベントの余興として行われます。初舞台で歌劇『ドンブラコ』や舞踊を披露したのは12~17才の少女17名。

舞台経験のない彼女たちを指導するため、一三が招いた顔ぶれはそうそうたるものでした。東京音楽学校(東京芸術大学の前身)出身の安藤弘、智恵子夫妻に器楽演奏、声楽など当時の最先端の音楽指導を依頼。そのほか舞踊などにも一流の指導者を招き、「余興」「無料で見れる」と思ってやってきた観客は、思いがけず本気で鍛えられた歌と踊りに接することになります。

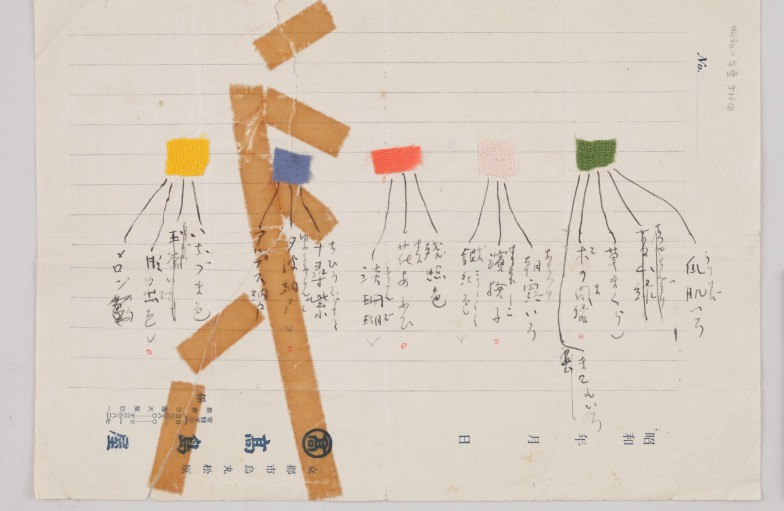

『ドンブラコ』は桃太郎を題材にした歌劇で、素朴な旋律ながらソプラノ、アルト、テノール、バスのパートにわかれたものとなっています(女声のみの場合はソプラノ2声とアルト2声)。※楽譜は下記リンク先(別ウィンドウが開きます)

『オトギ歌劇ドンブラコ - 桃太郎 - 国立国会図書館デジタルコレクション』

ちなみにこの頃は、男性役が男っぽく低く発声するということもなく、声域を変えずに歌い、演じていたそうです。

〈すみれの花咲くころ〉のふるさと

『ドンブラコ』から10年あまり後の1927〔昭和2〕年、日本初のレビュー『モン・パリ』が上演されます。レビューとは音楽と歌にダンスあり芝居あり、スピーディーに場面転換するショーのこと。大階段やラインダンスも出現した華やかな舞台は観客を驚かせ、主題歌は大ヒット。レビュー黄金期の幕開けとなります。

この頃のレビュー作品『パリゼット』(1930〔昭和5〕年)の主題歌は、今も宝塚歌劇団のテーマ曲として親しまれる〈すみれの花咲くころ〉です。もとはドイツ人作曲家による曲で、この曲をモチーフにした映画では男性俳優が気楽な感じで歌っています。

●参考動画(原曲が歌われている映画の一部)

『再び白いライラックが咲いたら』(原題:Wenn der weiße Flieder wieder blüht )1953年

https://www.youtube.com/watch?v=blFcpP4qzMc (別ウィンドウが開きます)

レビューの時代(1930年代)は現在のように男役と娘役がはっきりと区別されるようになった時代でもあり、男役が低い地声で発声するようになります。

戦前はこうした外国曲や既成の曲が主流でしたが、戦後になると宝塚歌劇オリジナルのヒット曲が生まれます。ブームを巻き起こした『ベルサイユのばら』(1974〔昭和49〕年)など、男役トップスターの声域を熟知した劇団専属の作曲家が、その人の声が一番よく出る音域にメロディをのせて曲を作っていたそうです。

発声方法をどうするか?

「宝塚歌劇の音楽に劇的な変化をもたらした」と薮下先生が指摘するのが、ウィーン発のミュージカル『エリザベート』(1996〔平成8〕年)です。こうした海外発の本格的なミュージカルの場合、実際に男性が歌っていたパートを女性がどう歌うかという課題が出てきます。

歌い方について、元タカラジェンヌの草笛雅子さんより詳しく解説いただきました。草笛さんは宝塚音楽学校に首席で入学し、宝塚歌劇団在籍中は雪組で活躍。宝塚歌劇を退団後、劇団四季に入団したときに、いちばん強く感じたのが発声法の違いだったそうです。

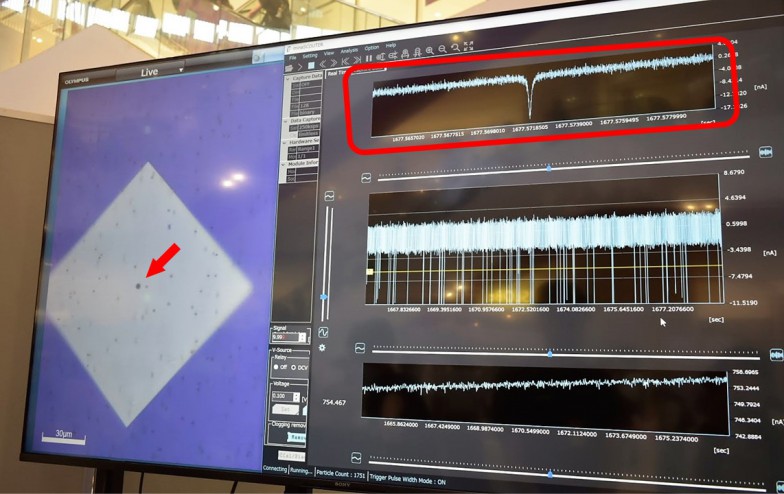

発声法を解説する草笛さん(左)

宝塚歌劇は地声と裏声をチェンジする(切り替える)歌唱法であるのに対し、劇団四季は低音から高音までチェンジ無しで歌う「ミックスボイス」とよばれる歌唱法。宝塚歌劇で身につけたものをいったん白紙に戻さなければならず、それがとても大変だったそうです。

草笛さんはその後ミックスボイス唱法を習得しますが、西洋人と東洋人では発声方法がちがうことに気づき、香港にわたって京劇を学びます。京劇の発声方法から、日本人が体のどの部分をどのように使って歌えばよいのか体得していったそうです。

そのベースには、言語や体格からくる発声方法のちがいがあります。日本語は口をほとんど開けず、表情筋を使わなくても話せるのに対し、例えばイタリア語は舌のつけ根のあたりで発語し、あちこちの筋肉を動かして音を響かせる言語。日本語を話す日本人とは大きな違いがあります。

歌い方に「これが正解」というものはありませんが、日本人に合ったミックスボイス唱法であれば、低音から高音まで無理をせずに出すことができる、という草笛さん。「宝塚歌劇でも、ぜひこうした歌唱法も取り入れてもらえたら」とのお話でした。

実演もまじえて解説

現在の宝塚歌劇ではオリジナル作品から海外ミュージカルまで、多彩な作品が上演されています。次にタカラヅカを見に行く機会があれば、楽曲や歌い方に注目してみるのも面白そうです。