「幻燈」というものの実物を見る機会は今、なかなかありません。芥川龍之介の小説「少年」(1924年)には、主人公の少年がイタリア・ベニスの風景を映した幻燈で幻のようなものを見るエピソードがありますが、幻燈にはどこか詩的で幻想的なイメージがあります。幻燈はガラススライドに描かれた絵や写真を光とレンズを通じて拡大投影する装置で、かつては娯楽として親しまれる一方、学校の教材としても活用されていました。

京都工芸繊維大学美術工芸資料館「幻燈(ガラススライド)で知る世界のデザイン―パルテノン神殿からアール・ヌーヴォーまで」展(2025年12月20日終了)では、同大学の前身である京都高等工芸学校の設立(1902年)の頃、教材として収集・利用されたガラススライドを公開。当時の学生たちがどのような資料を見ていたのか、平芳幸浩館長の解説とともに観覧しました。

伝統産業の近代化をめざして収集

幻燈は17世紀ヨーロッパで誕生。日本には江戸時代に渡来し「写し絵」「錦影絵」などの名で寄席の演目にも取り入れられ、人気を集めていました。明治期には政府の主導で教育メディアとして活用されるようになり、同校でも世界各地の美術工芸品などを写した約1900点のガラススライドが収集されました。

開校時、購入されたガラススライドの一部(展示のため拡大出力されたもの)。装飾品やコーヒーセット、シャンデリアなど、細部まで確認できる

開校時の同校がめざしたのは「伝統産業の近代化」と「新しいデザイン」。ガラススライドに写っているのは美術教育のために撮影された装飾品や、ギリシャ・ローマの彫刻といった古典的な作品、エジプトのピラミッドやギリシャのパルテノン神殿など。古代から中世、ルネッサンス、ロココ、アール・ヌーヴォーに至るまで、さまざまな時代や地域の作品を写したガラススライドが集められ、図案(デザイン)や美術史を学ぶ資料として用いられたそうです。

今ならプロジェクターにコンピューターをつないで投影となりますが、その原型がこうしたガラススライドと言えます。

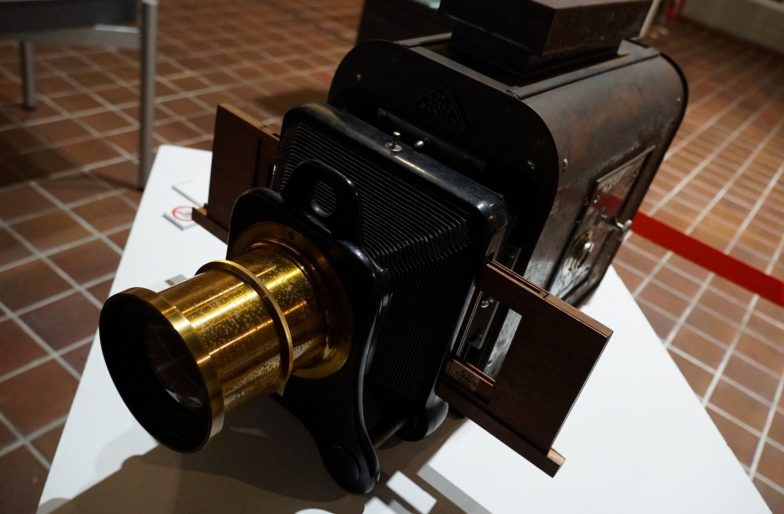

ドイツ製の幻燈器械(ゲルツ社)。木枠にガラススライドを入れ、ランプや電燈などの光源を用いて壁や布に投影した

ガラススライドの写真はガラス乾板(フィルムの代わりにガラス板を基板として利用)によるもの。サイズは8.4✕9.8センチで、非常に細密

《ヨーロッパ美術史》の一部。ローマ水道橋やピラミッドの彫像など

1900年パリ万博のパビリオンを写したガラススライド(展示用に拡大出力されたもの)。スイス館(山小屋)、化学工業製品館、電気館、農業館などが写っている

同校で購入されたガラススライドの半数以上は、ドイツ人の写真家シュテットナーが製造販売したもの。シュテットナーは自ら撮影旅行に出かけて撮影し、販売も手がけたそう。こうしたガラススライドを購入したのは欧米各地の大学や研究機関、美術館、博物館などが多く、「ニーズは結構高かったのでしょう」と平芳館長。

このようなスライドへの需要が高かったというのは興味深いですね。ガラススライドならではの良さはどのようなものだったのでしょう。

「世界中あちこちにある美術品や建築物の実物を並べて比較することってできないですよね。ガラススライドであればまったく違う場所にあるものを並べて投影、比較して様式の共通性や違いを探し出すことができる。美術史やデザイン史などの研究や教育の発展に大きく寄与したと思います」(平芳館長)

ガラススライドは歪みが少なく画像が細密。細部を拡大表示できるなどの利点もありました。

会場には、この時代に学んだ生徒のデザイン画も紹介されていました。

能瀬丑三《Woman Garniture》。同校のめざした“伝統産業の近代化” “新しいデザイン”を体現するかのようなデザイン

ガラススライドがよく使われたのは20世紀の初頭から1950年代ごろまで。それ以降はフィルム写真が主流となり、表舞台からは姿を消すこととなります。現在ではガラススライドが当時のような目的で使われることはほぼありませんが、こうした技術が半世紀近く視覚メディアとして存在し、教育の場で活用されていたことを興味深く感じました。

(編集者・ライター:柳 智子)