研究者の話を聞くことができる講座やイベントはいろいろありますが、たいていは壇上の先生と聴講者のように、研究者と参加者のあいだには何かしらの隔たりがあるものです。こうした垣根をなくし、研究者と参加者のより深い交流をめざしたのが、今回ご紹介する「学問のやどりぎ」です。

このイベントでは、京都の御池通にある共創施設「QUESTION」のカフェ&バーで、研究者と参加者が毎回異なる研究テーマについて語り合います。参加者の定員は20名、研究者と膝を突き合わせ、飲み物片手に気兼ねなく話が聞ける小ぢんまりとした集まりです。

電池の種類や歴史―まずは研究者が学問のたねをまく

第9回目となる今回のテーマは「電池はもっと“よい”ものになりますか?」。私たちの便利な生活に欠かせない「電池」について語り合います。最近、リチウムイオン電池が関係する発火事故のニュースをよく耳にしますが、より“よい”電池とはどのようなものなのでしょうか。

参加者と一緒に電池について考えるのは、次世代電池の研究・開発に取り組む京都大学工学研究科教授の安部武志先生と、同大学エネルギー科学研究科の高井茂臣先生。普段は先生と呼ばれるお二人ですが、学問のやどりぎは肩書、職業、性別といった個人を取り巻くあらゆるカテゴリーを取り払って学問を楽しむイベントであることから、イベントのあいだは安部さん、高井さんと“さん付け”で呼ぶことになっています。

安部武志さん(左)と高井茂臣さん(右)

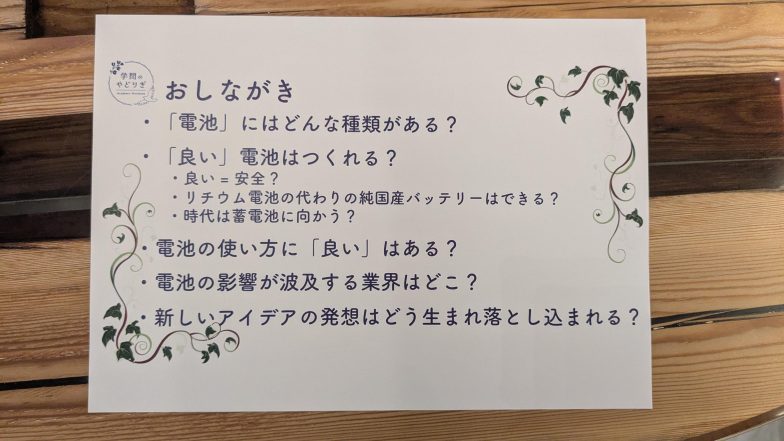

本日の内容について書かれたおしながき

イベントでは、最初に研究者のお二人からたねとなるお話を提供していただきます。まずは高井さんから、電池の基礎知識と高井さんが取り組む全固体電池について説明がありました。

高井さん「アルカリ電池やリチウムイオン電池、燃料電池などは化学反応を起こして電気を取り出すので、化学電池と呼ばれています。基本的に化学電池はプラス極・マイナス極と電解液から成り、電解液の中をイオンが移動することで、プラス極とマイナス極で起こる化学反応の橋渡しをしているんですね。たとえばリチウムイオン電池ではリチウムイオン、燃料電池だと水素イオンが電極間を移動しています。

電解液の代わりに固体の電解質を使ったものが全固体電池で、僕が取り組んでいるのは固体電解質の開発です。イオンが動きやすい固体の電解質材料を探しています。

最近では液体の電解質よりも速くイオンが動く固体電解質も見出されていますが、一般的には固体中を動くイオンの速さは、イオンが自由に動ける電解液には到底及びません。それに多くの場合、液体の電解質を使った電池のほうが安価で性能もよいんです。ただ、電解液の電池には、火事の原因になりうる液漏れや、温度が低いと凍ってしまうという欠点もあります。そのため、たとえば低温下での使用といった特殊な用途には、固体電池のほうが優れていることもあるんですね」

全固体電池の特長について話す高井さん

続いて安部さんが、電池の歴史を紹介します。

安部さん「はじめて電池が作られたのは、1800年頃です。イタリアのボルタという人が亜鉛と銅を使った電池を開発しました。ボルタが自分の舌を亜鉛と銅で挟んでみたところ、電気が流れて、身体がびくっとしたというのが電池開発のきっかけだと言われています。それから約60年後の1859年に電気を貯められる鉛蓄電池ができ、さらに1899年に同じ蓄電池のニッケルカドミウム(ニッカド)電池ができました。

1990年にニッケル水素電池が、その1年後にリチウムイオン電池ができるんですが、こうした電気を貯められる電池のことを二次電池といいます。これに対してアルカリ電池のような使い捨ての充電できない電池が一次電池です」

安部さんは、二次電池の中でも次世代蓄電池として注目されている「フッ化物電池」の研究をしているのだそうです。

安部さん「リチウムイオンの場合はリチウムイオン(+)が、燃料電池の場合は水素イオン(+)が動くんですが、フッ化物電池はフッ化物イオン(-)が動くのが特徴的です。フッ化物電池は1回の充電で、リチウムイオン電池よりも長く作動できるんですね。また最近リチウムイオン電池の発火事故がよくニュースになっていますが、フッ化物電池は燃えにくいという利点もあります。

リチウムイオン電池に関して言うと、危ないのが急速充電です。あれは充電してるように見えて、実は充電できていないことがあります。リチウムイオンのマイナス極は鉛筆の芯と同じ黒鉛で、正しい充電反応ではその黒鉛の中にリチウムイオンが入らなければなりません。ところが急速充電では、リチウムイオンが黒鉛の中に入らず表面にリチウム金属として付着していき、突き出すように伸びていきます。それがプラス極に届くとショートして発熱し、燃えてしまうんです。

それから、100%充電しないことと0%まで使わないこと。20%から80%くらいで使えばスマホのバッテリーも長持ちします。だから寝てるあいだに充電するのはおすすめできません」

これには参加者のみなさんから「毎日寝るときに充電してしまってる…」との声が。さらに安部さんは、電池に関するお得情報を紹介。

安部さん「もし使い捨てのアルカリ乾電池をよく使っているのなら、エネループを買ってください。エネループは2000回くらい充電できるので、多分一生使えます。でもエネループをテレビなどのリモコンに使うのはだめ。リモコンはほとんど電気を使わないので、エネループの寿命が来る前に我々の寿命が来ちゃう。リモコンは安い乾電池でいいですよ」

気軽に質問!学問のたねをみんなで育てよう

身近な話題で場も温まり、参加者のみなさんからも質問が飛び出し始めました。

参加者「冷蔵庫に保存するといいって聞いたことがあるんですが」

安部さん「逆ですね。温度が低いと早く劣化します」

参加者「リチウムイオン電池に使われているリチウムはリサイクルできますか」

安部さん「できますが、リチウムを取り出すのにエネルギーがかかるので、コストの問題が生じます。一方でニッケル水素電池(コードレス掃除機、ハイブリッドカーなどに用いられる)はリサイクルできます」

参加者「リチウムをうまく取り出せる方法を見つけたらノーベル賞ものですか」

安部さん「ノーベル賞は取れませんね(笑)」

参加者「でも、リチウムも無尽蔵にあるわけではないですよね。どうするんですか」

安部さん「まあ無尽蔵ではないんですが、たとえば石油も昔からもうすぐなくなるといいつつ油田がどんどん見つかっているでしょ。それと一緒で、リチウムの塩湖も探せばまだあるんですね」

参加者のみなさんからは笑いが起こったり、「へ~!」と驚きの声が上がったり。質問はまだまだ続きます。

飲み物を片手に質問しやすい雰囲気

“よい”電池とはどんな電池?

話題は、今回のテーマである「“よい”電池」へと移っていきます。お二人が研究でめざす“よい”電池とはどんな電池でしょうか。

高井さん「たくさん電気を貯めることができる、早く充電・放電しても不安定にならない、値段が高すぎない、そんな電池を開発するのが一つの目標ですね。たとえばリチウムイオンが素早く中に到達できるような電極材料や、リチウムイオンが速く動いてたくさん電力を出すことができる固体電解質。そういった材料の観点から、“よい”電池を作るためのパーツを開発しています。

電池の作り方は、材料の種類だけでなく作り方によっても変わります。たとえばマンガンを使ったプラス極の材料(乾電池など)は、構造や性質を整えて、電池の質を高めるために焼いて作るんですが、焼くのは2回より1回のほうが性能がいいんですね」

参加者「実験室の温度や湿度でも性能は変わるんでしょうか」

高井さん「あるかもしれませんね。僕の研究室では普通の環境で実験していますが、扱う電池の種類によってはドライルームにすることもあります」

参加者「宇宙ステーションの無重力下で創薬研究が行われていますが、電池も宇宙空間で作るとよいものができたりしないでしょうか」

高井さん「どうでしょう、もしかしたら地上で作るよりいいのができるかもしれませんが、すごい値段になりそうですね(笑)」

安部さん「“よい”電池というのは結構難しい。カテゴリーに分けて考えると、たとえば電気自動車の電池なら、1回の充電で航続距離が長く、かつ豊富な資源を使ったもの。一方で家庭用の電池なら、安全でそこそこ充電できるようなものが“よい”電池ですね」

参加者「完全に安全な電池ってあるのですか」

安部さん「エネループや普通の乾電池など水系の電池は安全です。乾電池が燃えたって聞いたことないでしょ。燃えません」

参加者「今の技術だと電池は何年くらい持ちますか」

安部さん「たとえば電気自動車だと、3000サイクル以上、充電できるように設計してあるので、10年、20年は持ちますね。東芝が開発しているSCIBという電池が一番長持ちで、最適な電圧で動いているため全然劣化しません。すごい電池なんですがコストの課題もあり、太陽光発電の蓄電などに使われています」

参加者「電気自動車の電池はどこの国で作っているんですか」

安部さん「中国、韓国、日本ですね。圧倒的に量が多いのは中国です」

安部さん、高井さんの話にみなさん興味津々です

学問への好奇心が垣根を超える

さて、学問のやどりぎもそろそろ終盤へ。「電池の影響が波及する業界」や新しい電池についてのお二人の意見は――

安部さん「いま一番熱いのはデータセンターです。たとえばChatGPTに質問すると一気に電力ががんと上がるので、電力会社との契約電力を超えた部分を補う電池がどんどん必要になってきます」

高井さん「電池はどこでも使われているから、逆に影響がない業界というのは思いつかないですね」

参加者「今後、あっと驚くような電池が見つかる可能性はありますか」

高井さん「1859年の鉛蓄電池の発見以来、まったく違う電池というものはあまり見つかっていないので、誰かがあっと驚くことをすれば見つかるかもしれませんね。何かアイデアがあれば、こっそり教えてください(笑)」

このあともさまざまな質問が飛び出し、学問のやどりぎは好奇心いっぱいの参加者の皆さんの熱気に包まれたままお開きを迎えました。

自由な雰囲気の中、参加者から「リチウムの塩湖で泳げますか」といった飲み会らしい(?)質問が出たり、時計の電池の話からお互いの腕時計を見せ合ったり。まさにそこには一切の垣根はなく、飲み仲間で電池について盛り上がったというような居心地のよさが感じられました。

(編集者:河上由紀子/ライター:岡田千夏)