人間関係が希薄になり、いじめや不登校の急増に加え、新しい形での学級崩壊が進んでいるとされる、現在の教育現場。これらの解決方法を、理論と実践の両面から考える佛教大学通信教育課程講演会「教育現場のリアル~ともに生きる力を育む教育とは~」が2024年3月3日に開催されました。

同大学副学長で教育学部教授の原清治先生、そして立正大学心理学部教授の鹿嶋真弓先生をゲストに迎え、講演と対談を行いました。

●2020年から2023年に行われた講演レポートはこちら

ネットの友だちと軽くて薄い関係を好む?

教育社会学、学校臨床教育学、教員養成を中心に、ネットいじめを含むいじめ、不登校、学力低下、若年就労問題など、幅広く研究を行う原先生

最初に登壇されたのは、原清治先生です。難しい教育課題であっても、わかりやすく、笑いを交えてお話しされることで、原先生の講演はいつも人気。

今回はこの講演会全体のタイトルに掲げられる「教育現場のリアル」について、学校や教師、生徒・学生の「今」を語られました。

「みなさんは大学で『よっ友(よっとも)』が増加しているのをご存知ですか。よっ友とは街中などでクラスメイトと遭遇した時、『よっ』と軽く挨拶を交わす程度で終わる友だちのことです」。筆者は学生時代も今もそうですが、街中で友だちと出会ったら、「今日はどうしたの?」「時間があればお茶でもどう?」など話をするのですが……。

「コロナ禍によってオンライン授業や外出禁止を余儀なくされ、人間関係を築いていくことが困難な状況だったこともあるのですが、今の大学生は他者との密な関係を嫌う傾向が見られます。これは高校生や中学生、小学生も同じ。重い・濃い関係よりも、軽い・薄い関係を求める傾向にあります。友だちはLINEに登録された子。リアルな友だちよりもネットを介した友だちを重視します」。確かに、1、2年前は登校可能になってもマスク姿のクラスメイトとアクリル板越しに最低限の会話しかできない状況でした。相手の表情がわかりにくいし、話が盛り上がらないのも無理はありません。しかし、この希薄な人間関係が学校や学級に影響を及ぼしていると、原先生は話を続けます。

「島宇宙」により静かな学級崩壊が進行

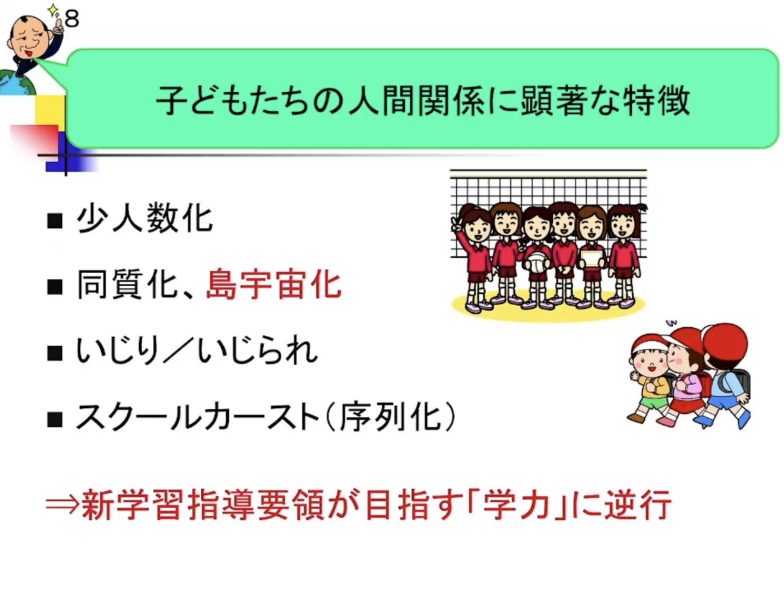

「今の子どもたちは自分と同じような色の子と3、4人程度の少人数のグループを作ります。これを『同質化』または『島宇宙化』と呼びます。この島宇宙の中で『カースト(序列)』ができ、下位の子をイジる傾向が顕著です。一種の『いじめ』といえるでしょう。実際、コロナ禍以降、いじめ認知件数が増加しています」。イジられる子はハブられる(=仲間外れ)ことを恐れて、無理して笑っているのではと思うと心が痛みます。

講演会のスライド資料より

「島宇宙に属する子どもは、自分以外の島宇宙に関心がなく、関わることもしません。これが問題です。授業で行われるディスカッションやプレゼンテーションの際、人の話を聞かない・聞いてくれない、学級のみならず学校行事が盛り上がらないといったことが起こっています」。原先生は、こういった生徒同士、生徒と教師の関係が内面的に分断される「静かな学級崩壊」と称し、生徒が立ち歩いて授業が成立しない、または教師の指示に従わないなどの「荒れ」が原因の学級崩壊とはまた違う、危機感を持っているといいます。

「静かな学級崩壊に歯止めをかけるには、子どもたちに『つながり力』をつくることが重要。その役割を果たすのは教師、保護者です。まずは子どもが話すことにしっかり耳を傾けて聞くこと。誰かが自分の話を聞いてくれることは、人間関係を構築する第一歩です」。その方法と事例については、ゲストの鹿嶋先生が紹介くださるとのことで、講演のバトンを渡されました。

ヒューマンネットワークで学級をひとつの大きな島に

専門分野はスクールカウンセリング。生徒理解と教育相談・生活指導の研究、『問いを創る授業』に関する研究も行う鹿嶋先生

続いて登壇された鹿嶋真弓先生は、都内の中学校に理科教諭として勤務されていた時、「構成的グループエンカウンター」という生徒同士の関係づくりを促す教育法を駆使し、荒れる学級を立て直した経験の持ち主。この取り組みはNHK『プロフェッショナル 仕事の流儀』で紹介されたことで注目されるようになりました。

そんな鹿嶋先生の講演テーマは、「教師がつながる 教師がつなげる」。ご自身が大切にされていることで、原先生の講演のアンサーにもなっています。

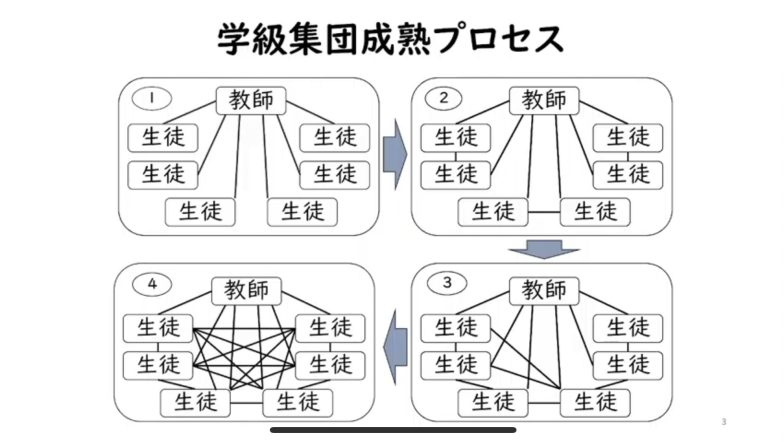

講演会のスライド資料より

学級づくりを行うには、「教師が〈生徒とひとり一人と〉つながる」「教師が〈生徒同士を〉つなげる」必要があり、そのためには「まずは丁寧な人間関係づくりを行うことが重要です」と鹿嶋先生は話します。「人間関係づくりの第一段階は教師と生徒一人ずつがつながることです。第二段階は生徒と生徒を、いろいろな人との“二人組”を体験しながらつなげる。第三段階は部活動や当番活動を体験しながら4人組(小グループ)として生徒同士をつなげる。そして、最終の第四段階としてすべての生徒がつながり合う『ヒューマンネットワーク』を築くことをめざします」と鹿嶋先生。先ほど原先生がおっしゃった「島宇宙」とそこに属する生徒を全部つないでいけば、隔たりも消えて、ひとつの大きな島=学級になりますね。

異なる意見に耳を傾けること。多様性も促進

教師にとって人間関係づくりが重要ということは、わかりました。では、具体的にどのようにすればよいのでしょう。鹿嶋先生は、その方法としてご自身も実践されてきた「構成的グループエンカウンター」について紹介されました。

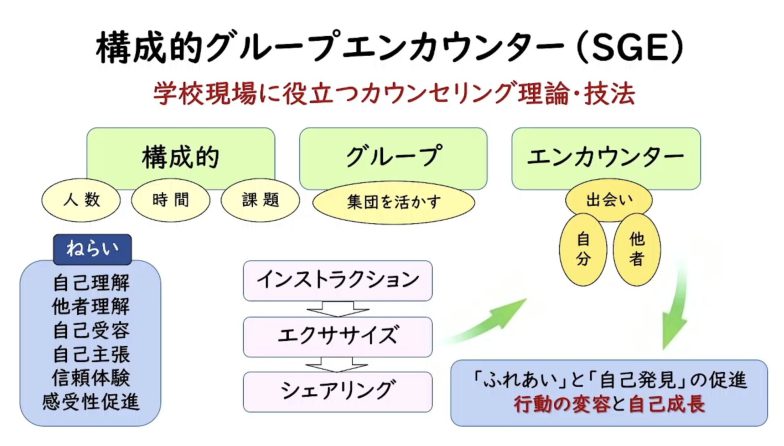

講演会のスライド資料より

「構成的グループエンカウンター」は、下のように分けることができます。

・構成的(Structured)=枠・ルール。

・グループ(Group)=学級をはじめとする集団。

・エンカウンター(Encounter)=出会い。本音と本音のふれ合いのこと。

つまり、「枠を設定した集団体験を通して本音と本音でふれ合い、人間関係を築く」教育法をいいます。

人間関係を築くために「構成的グループエンカウンター」で行われる集団体験は、さまざまな内容がありますが、主に以下の3つの構成で進められます。

①インストラクション(導入)…始めるにあたって内容のルール説明を行う。

②エクササイズ(課題)…グループが一丸となって内容を体験していく。

③シェアリング(分かち合い)…体験によって感じたことは気づいたことを互いに分かちあう。

そして、「構成的グループエンカウンター」では、自己理解、他者理解、自己主張、自己受容、信頼体験、感受性の促進をねらいに行われます。

こういった内容を踏まえて、鹿嶋先生は「簡単な構成的グループエンカウンターを体験してみましょう」と、会場の人たちに両手の指を組むように伝えました。筆者も組んでみます。続いて、組んだ手を組み替えるよう指示されました。筆者は右手が上だったので、左手を上に組み替えます。う〜ん、何ともいえない違和感が……。「この時の気持ちを周りの人と話し合ってみてください」と鹿嶋先生。会場では、それぞれまわりの人と話す姿が見られました。その後、会場の参加者にマイクを向け、どんな感じかと鹿嶋先生が聞くと、「違和感がある」と答える人が続いたため、「違和感がある方はどのくらいいらっしゃいますか」と先生。すると大半の人が「違和感がある」と挙手したため、「もしかして違和感のなかった方、いらっしゃいますか?」と、すかさず鹿嶋先生からの問いかけが。すると数人の参加者から手が挙がりました。

さて先生が伝えたいこととは……

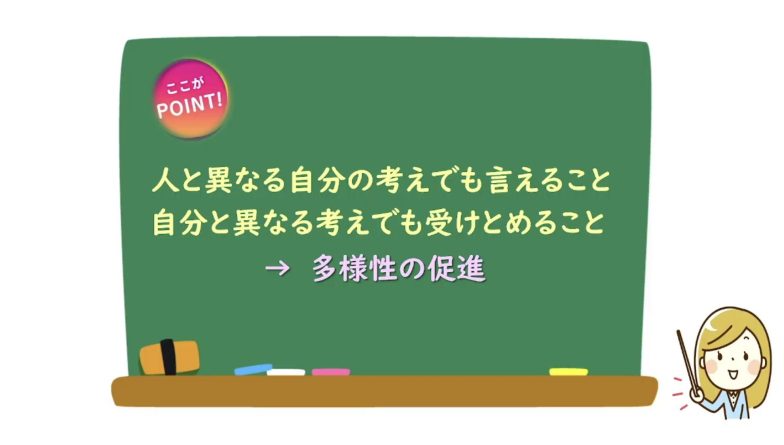

「この少数派の声が構成的グループエンカウンターでも、人間関係づくりでも大切なんです。『違和感があるよね』と先にいわれると、違和感がないことを異端に感じて同意するしかない。もしかしたら、違和感がないことを口に出せない人もいたかと思います。ですので、『え、違和感あるの? 私は特に違和感ないんだけど……』『へ~、そうなんだ!』と話し、理解し合うことで、人間関係は成熟していく。昨今、盛んに言われる多様性の理解・促進にもつながっています」と鹿嶋先生。相互理解や多様性の許容といった、他者との関係づくりは大人の社会でも難しいもの。異なる意見を口に出すのが恥ずかしい、批判されたくないという気持ちから、納得できなくても大多数に流されてしまいがちです。だからこそ、教育現場で多くの先生が構成的グループエンカウンターなどの方法を取り入れ、生徒同士の人間関係づくりに努力されているのでしょう。

講演会のスライド資料より

声なき声に気づいて「聞く」教師の役割

鹿嶋先生は、意見を受け入れるという視点から、こんな話もされました。

「構成的グループエンカウンターのシェアリング(分かち合い体験)では、本音を出しやすくするために、振り返り用紙(感じたことや気づいたことを書く用紙)を書いてもらい、クラス全体でシェア(分かち合う)するため、匿名にして全員分を読み上げています。そしてそのすべてにプラスのフィードバックをしていきます。これこそが『教師が〈生徒ひとり一人と〉つながる、教師が〈生徒同士を〉つなげる』醍醐味ともいえます。もちろん、ポジティブな内容のものばかりではありません。実は一見ネガティブに感じる内容こそが学級づくりにはありがたいのです」

ネガティブな内容がありがたい、一体、どういうことなのでしょう。先生は話を続けます。「ある時、『(前略)こんなことやればやるほど傷つくだけです。二度とやってほしくない。このクラス最低!』と書いた生徒がいました。本当に勇気をもって本音を書いてくれたのでしょう。読み上げた後、私が『書いてくれてありがとう。こんなに辛い思いをしているのに気づいてあげられなくてごめんね。』と言うと、それを聞いていた生徒たちがまるで大きな生き物になったようにグーッと深くうなずきました。『(中略)この子は二度とやってほしくないと言っているけど、多くの子はまたやりたいと言っているし……、私もこれからもこのクラスでエンカウンターをやっていきたいので、このような辛い思いをしないようにするには、どうすればよいか一緒に考えてくれる?』と聞くと、また、真剣な表情でグーッと深くうなずいてくれました」

その後、生徒たちは、どうすればみんなが楽しく取り組めるようになるか考えるようになり、次第に誰もが前向きに日々の活動に取り組むように変化したそうです。鹿嶋先生は「子どもが問いを創る授業」を重視・実践されてきたようですが、指示を待ったり、すぐに答えを求めたりするのではなく、自分で考えることが子どもたちの成長には大切なんですね。

講演会のスライド資料より

「教師は声なき声に気づき応える。その子ができていることは認めて、できていないことはこれからどうするかを伝えて考えさせる。そして、教師は成長を諦めずに待つことが大切です」と鹿嶋先生は聴講者にメッセージを送られました。

子ども自らがいい関係、いい学級づくりを

最後は、原先生と鹿嶋先生の対談です。

鹿嶋先生が述べられた「人と異なる自分の考えでも言える、自分と異なる考えでも受け止める」ことのできる学級を育てるには、「聞き手を育てることが大切ですよね」と原先生。鹿嶋先生は「うん、うんと聞いてもらえると、どんどん自己開示したくなり、人間関係も深まります。また、承認欲求というのでしょうか、子どもも大人も誰かに認められるのはうれしいことですよね。自己の高まりは、自己成長や学習意欲向上にも効果的です」と答えます。

さらに鹿嶋先生は「人の中で人は育つ」とも。集団は人を傷つけることもあるけれど、人を癒やすこともできる。だからこそ、お互いを認め合う良好な人間関係づくりが必要ということで、こんなエピソードを紹介されました。

「2009年に行われた野球のWBCでのインタビューで、イチロー選手が『もし、いい仲間に恵まれていないチームであれば、自分がいいチームにしていけばいい』といったことを語られたのですが、これは学級にも当てはまると思いました。もちろん、いい学級、いい関係づくりには教師も関わっていくのですが、教師主体ではなく、イチロー選手が語ったように、生徒主体で築いていってくれることが理想です」

この鹿嶋先生の話に、大きくうなずく原先生。今回のテーマである「ともに生きる力を育む教育」をめざしていくことを聴講者と共に確認しあい、講演会は終了しました。

筆者はこの講演会の聴講は3回目なのですが、教員の方や教員をめざす方だけでなく、仕事や生活に活かせることなど、たくさんの気づきがあります。今回は聞くことと、異なる意見を受け止めることの大切さを学べたように思います。

当日はグランフロント大阪会場、YouTubeライブ配信を合わせて約400名が参加

(編集者:柄谷智子/ライター:中野祐子)