普段めったに出会うことのない希少な生き物たち。身近にいるはずなのに、よく知らない生き物たち――。そんな「文字通り珍しい生き物」「実は詳しく知られていない生き物」の研究者にお話を伺う連載企画「珍獣図鑑」。

研究者たちはその生き物といかに遭遇し、どこに魅了され、どんな風に付き合っているのか。もちろん、基本的な生態や最新の研究成果も。生き物たちと研究者たちの交流が織りなす、驚きと発見の世界に誘います。

第25回は「リュウキュウクチキゴキブリ×大崎遥花さん(京都大学)」です。それではどうぞ。(編集部)

カマキリのオスが交尾の最中にメスに食べられてしまうことは有名である。これは性的共食いと呼ばれ、理由は明白、メスが産卵に必要な栄養を効率よく補給するためだ。

今回、珍獣図鑑に収録されるのはリュウキュウクチキゴキブリという、聞き慣れない名前の昆虫。カマキリと似て交尾の前後に共食いをする昆虫だが、その様子は一風変わっている。なんとオスとメスがお互いの翅(はね)だけを食べ合ってしまうというのだ。しかもこのような行動をするのは世界でリュウキュウクチキゴキブリだけだという。話を聞いた研究者たちがみな一様に首を傾げる奇妙な行動、そんなリュウキュウクチキゴキブリの生態を研究する大崎遥花さんにお話を聞いた。

翅の食べ合いに一夫一妻制、リュウキュウクチキゴキブリは珍しい生態の宝庫

朽木に棲むリュウキュウクチキゴキブリ。森の中で見つけた朽木を割る、いわゆる「材割り」によって採集する。(写真:大崎氏)

リュウキュウクチキゴキブリとは聞きなれない名前。推察するに琉球(沖縄)の朽木にいるゴキブリと読めるけれど、どんな虫なんだろう?

「その名の通り沖縄の森の、腐朽した木の中に棲んでいるゴキブリです。奄美群島より南にしか生息していませんが、本州でも近縁種であるオオゴキブリを観察することができます。

ゴキブリというとどうしても民家に出没するクロゴキブリやチャバネゴキブリを連想しがちですが、リュウキュウクチキゴキブリは森の中にしかいません。しかも朽木の中から滅多に出てこないので、普通に生活していたらまず目にすることのない昆虫です」

生息している場所については、名は体を表すような生態だということか。

「棲家が朽木なら、食べ物も朽木です。木の種類の選り好みはあまりないようですが、真新しい木ではだめで、白色腐朽菌というキノコをはやす菌の入った朽木なんかによく見られます。そういった棲家や食物については近縁種のオオゴキブリとそれほどかわらないんですが、おもしろいというか変わっているのはやっぱり繁殖ですね。交尾のときにお互いの翅を食べてしまうのもそうですし、他にもリュウキュウクチキゴキブリはオスとメスがつがいになるとどちらかが死ぬまで一夫一妻制を貫いて、しかも生まれてきた幼虫を共同で育てるという昆虫には非常に珍しい特徴を持ち合わせているんです」

翅を食べ合う以外にも、雌雄共同で子育てを!

「そうなんです。生物学でいう一夫一妻制には、①つがいになったうえでその決まったパートナーとだけ交配する『遺伝的一夫一妻制』と、②つがいの関係は特定のパートナーと維持しつつ交配に際しては別の相手と浮気することもある『社会的一夫一妻制』の2つがあります。例えば鳥はおしどり夫婦などと言われますが、意外にも①は満たしていなくて浮気していたりします。リュウキュウクチゴキブリも、①『遺伝的一夫一妻制』については遺伝子マーカーを使った厳密な検証に取り組んでいるところなのでまだ断言はできないんですが、②『社会的一夫一妻制』については観察結果などからほぼ間違いないとみられています。

そして両親の保護のもとで生育することを前提としているためか、生まれてくる幼虫は子育てをしない他の種のゴキブリに比べて未熟な印象を受けます。人間の子供なんかもそうですが、自立まで親の保護を受けられる生き物の場合、晩成型といって、生まれてすぐ自立することを求められる生き物よりも未熟な状態で生まれてくるという特徴があることが多いです」

両親の庇護を受けられる前提で生まれてくるリュウキュウクチキゴキブリの幼虫は、他のゴキブリの幼虫よりも脆弱だ。(提供:大崎氏)

以前に珍獣図鑑で紹介したタガメのように、子育てする昆虫はほかにもいる(編注:タガメの場合は孵化するまでの卵をオスが守る)。けれど、ゴキブリの仲間がそういうことを、しかも雌雄共同でするっていうのは意外だ。

どうして翅を食べてしまうのか?

ずっと同じ相手とつがいを維持して、共同で子育てするリュウキュウクチキゴキブリからは、共食いで相手を殺してしまうカマキリの刹那的な関係とは真逆の印象を受ける。そんな彼らを唯一の存在たらしめているのが、交尾の際に相手の翅を食べてしまうという習性だ。オスとメスが互いを食べ合う行動が報告されているのは、世界でもリュウキュウクチキゴキブリだけだという。具体的にはどんな感じで進行するのだろう。

「ペアによって多少の違いがあるんですけど、まず触角でタッチし合ったあとにグルーミングが始まります。相手の翅や背中など体表を口器で舐める行動と私は定義しています。そのグルーミングがしばらく続いた後、おもむろに翅を食べ始めます。その食べ方っていうのも、翅の横からとか先端からとか個体によってまちまちで、しかも一気に食べてしまえばいいのに、食べている途中でいきなりぷいっと離れていってしまったりとか。なぜかわからないんですけど、一時休止するみたいなフェーズがあったりするんですね。しかも再開したと思ったら食べる側と食べられる側が交代したり。ほんとにケースバイケースなんです」

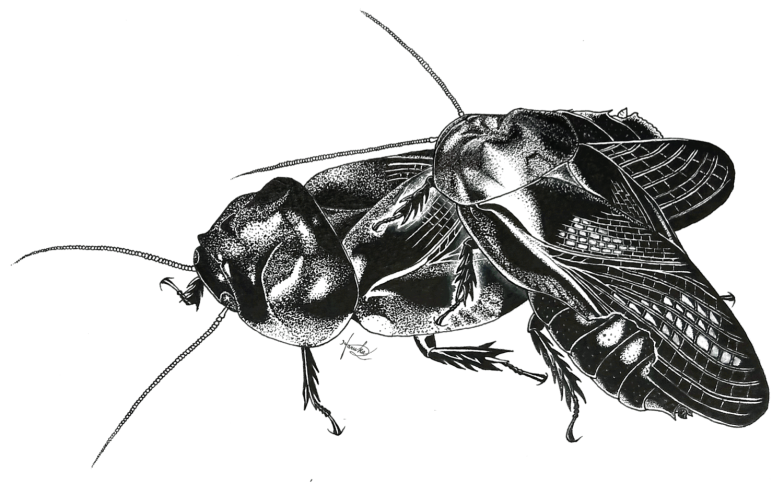

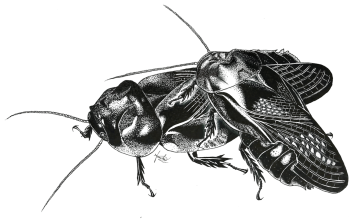

交尾の際に起こる、翅の食い合い。イラストは大崎さん自らが描いたものだ。暗所での交尾の様子は写真に撮るのが非常に難しいのだが、「じゃあ、絵に描けばいいのでは」と思ったのがきっかけだという。

休止時間を挟んだりしてなんとも悠長に進むと。時間がかかりそうだ。

「最低でも12時間くらいはかかりますね。長いときは1日とか2日とか。動画をとるんですが、長いときは途中でカメラのSDカードを交換しないといけないので、たいへんです。そうやって休止と再開を繰り返したりしながら互いの翅を食べていって、最終的に両者の翅が基部をちょっとだけ残した状態までなくなって、翅の食べ合いは終了です。

ここに長い時間かけるのも本当に不思議なんです。何かを食べてるときっていうのは、外敵に対して無防備になりがちなので、本来できるだけ短時間で済ませたほうがよいものです。でもリュウキュウクチキゴキブリはそうではなさそう。なので翅の食い合いは朽木にトンネルを掘ってからその中で行うと予想しています。それにしたって短く済ませばトンネルの整備などもっと他のことにその時間を使うこともできるはず。しかも、食べた翅はほぼ未消化の状態で排泄されるので、大きな栄養源となっている可能性は低いです。生物における雌雄間の摂食を伴う配偶行動としては、栄養摂取ができる『性的共食い』や、オスからメスに食べ物を送る『婚姻贈呈』が知られていますが、リュウキュウクチキゴキブリの場合はそのいずれとも違った要因で進化した行動である可能性が高いんです」

栄養源としては利用されないとはますます不思議な。

じゃあどうして翅を食べ合う必要があるのか、なにか仮説はあるのだろうか?

「翅を『食べる』ことではなくて、『食べられる』ことにも意義があるんじゃないかというのを考えています。生まれ育った朽木から旅立って、新しい朽木を探す間は飛翔するのに翅が必要なんですけど、先ほど説明したようにリュウキュウクチキゴキブリは一夫一妻制なので一度パートナーを見つけた後はその朽木から移動する必要はないと予想できます。パートナーを見つけた時点で翅は不要になると考えられるんですね。しかも湿度が非常に高い朽木の中はカビやダニが発生しやすく、翅がそういったものの温床になってしまった個体も見たことがあります。翅は不要でしかも持っていると不利なので、取り去ってしまいたいんじゃないかと。

実際、羽蟻などは新天地に到着した後は翅を自切して捨ててしまいます。彼らの翅の基部にはあらかじめ自切のための機構が仕込まれてるんですが、リュウキュウクチキゴキブリは体が大きく重さがありますから、翅の強度を下げてしまいかねない自切の機構を獲得できなかったんじゃないかと推測しています」

安易に人間の行動に例えるのはよくないとはわかってはいても、結婚後はふらふらどこかに行ったりしないぞという決意表明みたいに思えてしまう。

「翅の食べ合いの前に、相手がパートナーにふさわしいかを見極める『配偶者選択』、メイトチョイスっていうんですけど、そのプロセスがあるはずなんです。ずっと一夫一妻を貫くということは最初のパートナー選びがかなり重要だからです。観察していると触角でちょっと触れ合っただけでその先に進まないというケースも見られます。どういう基準で相手を選んでいるのかはまだ調べていないんですが、翅の食い合いと交尾が同時並行で進むフェーズまで遷移すると、そこから先は最後まで突き進むことが多いです」

翅を食べ始める=パートナーの決定ということだと。翅を食べられない状況だとどうなるのか、実験してみたくなるな。

「博士課程にいたときに、翅をコーティングして食べられないようにしてみたらどうだろう?というのを思いついて、やってみたんです。最初は翅をプラ板で挟んでやったりして。ただリュウキュウクチキゴキブリは顎の力が強いので、しつこく齧って剥がしてしまうんですよ。しかもオスとメスが必要なので一度の実験につき最低2匹はそういう加工をしないといけなくて。それでもなんとか、翅を食べるのを妨害するやり方を確立して、その後生まれる幼虫の数などを比較してみたんですが……なんと、翅は食べても食べなくてもほとんど変わらないという結果が出たんです!

生き物の進化の理論的には労力がかかるのに意味のない行動というのは淘汰されて消えるはずなので、何かしらベネフィットがないとおかしいんですけど、どうにも差が出なかった。もちろんこれは飼育環境下での実験なので自然条件では違いが生まれるのかもしれませんが」

専用の工具まで自作して行った「翅の食べ合い妨害実験」だが、意外にも妨害の影響は出なかったという。(写真:大崎氏)

「さらに、『じゃあ最初から翅を取ってしまったらどうなるのか?』と思って実験しましたが、こちらも問題なく交尾は進みました。たとえば、翅の有無で相手が交尾済みかどうかを判定している、というようなことはないようです。そんな感じですので、翅の食べ合いという行動がが彼らにとってどのような意味を持っているのかを説明するには、もう少しいろいろ実験してみないといけません。先述の仮説はこの実験結果とも矛盾しないですし、他にも考えているものがあるので、いっぱい実験したいですね」

翅はなくてもいいとなると、ますます謎だ。そして欠けたピースを探して研究はまだまだ暗中模索状態であると。これは今後に期待!

唯一のクチキゴキブリ研究者とゴキブリの出会いは中学までさかのぼる

小さい頃から昆虫には興味があった大崎さんだが、ゴキブリとの出会いは偶然の縁によるものだったそうだ。

「子供の頃から虫は好きだったけど、ゴキブリに興味をもったきっかけは中学のときのある授業でした。その授業では、自分の面白そうだと思ったことを自由に調べて発表することになっていて私は理科が好きだったから、理科の先生のところに「虫がやりたいです」と言いに行きました。そうしたら先生がパソコンで両生類・爬虫類用品の販売サイトを見せながら『これでなにか実験してみたらどう?』って言ってくれたんですけど、それが餌用のマダガスカルオオゴキブリだったんです。しかも先生が注文したゴキブリが後日ほんとうに届いて。初めて見る種だったのですがそのへんにいる普通のゴキブリとは違って、おもしろいなと感じるようになったんです」

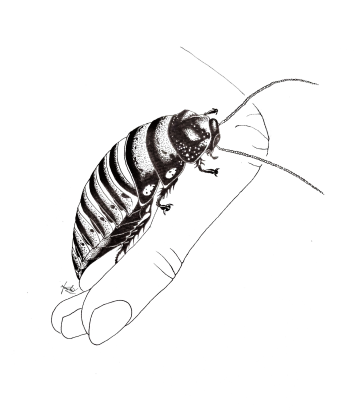

大崎さんによるマダガスカルオオゴキブリのイラスト。平べったくて蛇腹のような体はリュウキュウクチキゴキブリに似ている。

「そのときの実験は『ゴキブリが入っていきやすい隙間のサイズは?』とか『ゴキブリに制汗剤のスプレーをかけたらどうするか?』などの行動実験をやったんですが、みんなの前で発表したら意外なくらいウケて、自分でやっておいて驚きました。

大学に入ってからは本格的に昆虫採集をするようになったんですけど、南西諸島に採集に行ったときにリュウキュウクチキゴキブリや彼らの変わった生態について知りました。卒業研究のテーマを何にするか悩んでいた時期に翅の食い合いのことを思い出して、珍しい行動だから研究しがいがあるんじゃないかと思って担当教員のところに持って行ったら、学術的にも意義があるとOKがもらえて、ここから今の研究が始まりました。」

その中学の先生がいなかったら今日のゴキブリ研究もなかったかもしれないわけか。学校の先生の役割は、我々が想像する以上に大きいようだ。

中学の授業での運命的な出会いから時を経て、ゴキブリ研究に情熱を燃やし続ける大崎さん。2023年の8月からはアメリカ・ノースカロライナ州立大学にも籍を得て、かの地でゴキブリ研究を続けている。

リュウキュウクチキゴキブリの翅の食べ合いは他の生き物に例のない現象で、なんでそんなことをするのか?がわかれば「性的共食い」や「婚姻贈呈」と並んで第3の摂食を伴う配偶行動として教科書に載るかもしれないとまで言われている。

その秘密が明らかにされる日が楽しみでならない。

【珍獣図鑑 生態メモ】リュウキュウクチキゴキブリ

琉球列島に生息する森林性のゴキブリ。台湾・八重山諸島に分布するタイワンクチキゴキブリの琉球亜種。生涯のほとんどを朽木の中で生活する。一夫一妻制で子育てをする、交尾に際してお互いの翅を食べてしまうなど特異な生態をもち、翅の食い合いの適応的意義はまだはっきりと解明されていない。