ほとゼロではこれまでさまざまな研究者の方にお話を伺ってきました。そのなかから「今、改めてこの話題を掘り下げたい」「あの研究の続きが気になる」といった研究にスポットを当て、研究者の著書を紹介していくコーナーです。

第4弾は、珍獣図鑑(20):草地に住む巣作り名人、カヤネズミ。保全のための奇策は川柳?で河川敷で暮らすカヤネズミについて教えてくださった畠佐代子先生の共著書、『やぶこぎ 川辺の草はらと生き物たち』(モリナガ・ヨウ、畠佐代子 くもん出版)を取り上げます。(編集部)

「やぶこぎ」という言葉に馴染みがない人もいるかもしれない。漢字で「藪漕ぎ」と書いたら、少しわかりやすくなるだろうか。人の背丈よりも高い草が生い茂る藪の中を、両手でガサガサとかき分けながら歩くことを表す言葉だ。ライターとは別に生き物の調査に従事することもある筆者(岡本)は藪の中に分け入る機会も多いのだが、押しのけた草の反発力で逆にこちらが押し戻されそうになるときは、まさに「漕ぐ」という言葉がふさわしいなと感じたりする。

自分でも一日中藪漕ぎした経験があるだけに、今回紹介する『やぶこぎ 川辺の草はらと生き物たち』という絵本には思わず「あるある!」と膝を打つ場面が多かった。カヤネズミ研究者として以前ほとゼロで取材させていただいた畠佐代子先生が紹介するのは、河川敷に生い茂る草むらを隠れ家として暮らす生き物たちの世界、そして藪漕ぎによってそこへ踏み込んでいく観察者の姿である。長年河川とその周辺のフィールドで研究を続けてきた畠先生がこれまでに出会ってきた景色、生き物、そしてそれらの移ろいゆく姿が、イラストレーターのモリナガ・ヨウさんの手による水彩画として浮かび上がる。そのタッチはとても優しく、魅力的だ。

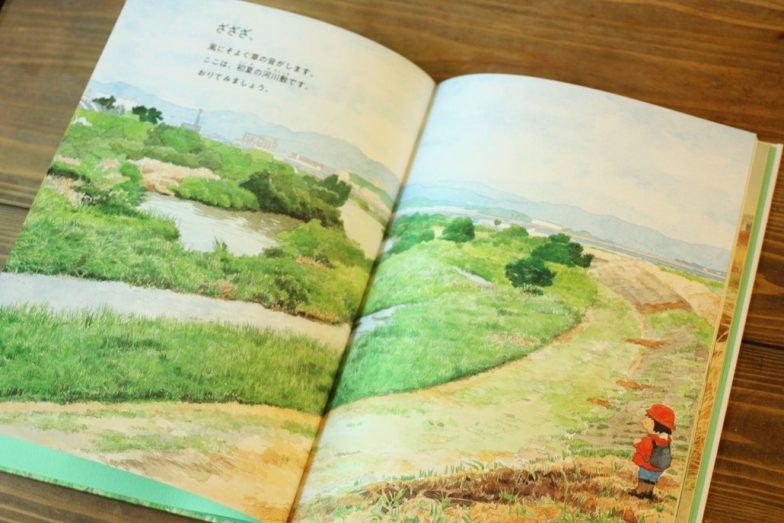

フィールドの風景がそのまま絵本に。『やぶこぎ 川辺の草はらと生き物たち』(モリナガ・ヨウ、畠佐代子 くもん出版)より

筆者は畠先生ともご縁があって、何度か河川敷の調査をご一緒させていただいたことがある。先生がカヤネズミの調査をしておられるフィールドも教えていただいた。だから1ページ目をめくって「あ!」と驚いた。なんだか見覚えのある川の風景が、もちろん個別の景色を覚えているわけはないのだが、見開きで広がっていたのだ。普段はそれほど意識していなくても、あらためてイラストとして提示されると、一口に川と言ってもそれぞれにずいぶん個性があるのだなと気付かされる。

川だけではなく登場する動物たちも魅力的だ。カヤネズミとハタネズミのような描き分けにくいモチーフも、シンプルな線のなかでそれぞれの個性がきっちりと表現されている。絵本の製作にあたって畠先生と一緒に藪漕ぎをしたというモリナガ・ヨウさんの力量というほかない。『やぶこぎ』にはアオサギのような大きくて有名なものから、土の下にいるのでほぼ目にする機会のないコウベモグラまで、さまざまな生き物が紹介されている。海や山に比べて決して広くはない河川敷のスペースが、これほど多くの生き物の住処になっていたのかと驚くばかりだ。

近年河川敷の草地が直面している問題に紙幅を割いているのも注目すべきポイントだ。植物ならオオアレチノギクやアレチウリ、動物ならミシシッピアカミミガメといった外来生物が爆発的に増殖する外来種の問題。それから、河川改修が進んだことで大水が起こりにくくなって生じる問題。大水が起こらない、というのは一見するとよいことのように思えるけれど、定期的に水に浸かることのなくなった土地は樹林化が進んで、ほっておくと草地ではなくなってしまう。カヤネズミの記事でも紹介したとおり、温暖多湿で木の育ちやすい日本列島の環境では草地とそこに暮らす生き物はとても貴重なのだ。

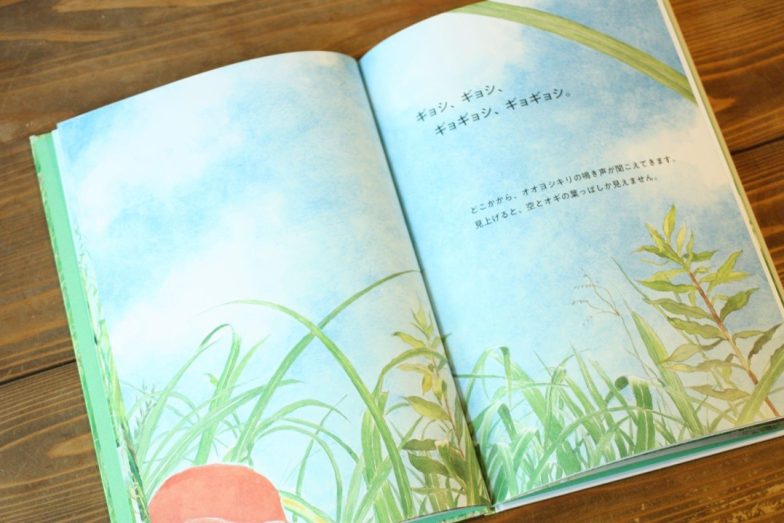

背より高い草に四方を囲まれて思わず空を見上げる。藪漕ぎ中の「あるある」だ。『やぶこぎ 川辺の草はらと生き物たち』(モリナガ・ヨウ、畠佐代子 くもん出版)より

この本の見どころについて紹介してきたが、筆者が一番注目してほしいところというか、「やぶこぎ」をして「これは……!」と息を飲んだのは、その空気感だ。藪に入った者が感じる世界観と言ってもいい。

藪という日本語は、芥川龍之介の小説『藪の中』のように昔からどこか常の人間の世界から離れたところにあるもの、中でなにがどうなっているのかわからない不可知なものというニュアンスで使われてきた。道も目印もないだだっ広い河川敷のオギ原に飛び込んだ者は、大げさかもしれないがその「人間の世界」から切り離された感覚を味わうことになる。実際に藪漕ぎをしたことのある筆者の実体験である。

自分の背よりも高いオギやヨシのカーテンに四方を遮られれば、自分がどこにいるのか、どちらを向いているのか、それどころか1m先に何があるのかさえはっきりしなくなる。町からさほど離れていないはずなのに、その喧噪はとても遠い。見上げると、視界の端をオギの葉の緑に切り取られた青い空が広がっていて、生き物を追いかけているうちに自分の足跡を見失ったかつての筆者は「ここで死んでもだれにも気付いてもらえないんだろうな」などと怖いことを考えもしたのだった。少し心細かったけれど、人間の世界から離れてカヤネズミをはじめとする草むらの世界に適応した生き物たちの世界にお邪魔させてもらっているのだと思うと、同時に胸の高鳴りを覚えた。

『やぶこぎ』はそんな非日常な体験の一端を垣間見させてくれる。これから河川敷のフィールドに行ってみようという人にも、かつて行ったことがある人にもオススメできる一冊だ。

畠佐代子先生からのコメント

人の背丈をはるかに越えるオギをかき分けて歩くと、たくさんの生き物に出会います。オギやヨシが生える河川敷の草はらは、私たちの身近にある自然ですが、普段注意を払う人はあまり多くありません。そのことをとても残念に思っています。子どもたちに、河川敷の草はらの魅力を伝えたい、そして生き物たちに興味を持ってほしいと思ったのが、この絵本を作るきっかけになりました。でもよいことばかりではなく、樹林化や外来種問題など、全国の河川が抱えている問題もぜひ知ってほしい。そうした私のさまざまな思いを、モリナガ・ヨウさんの繊細なタッチで形にしていただきました。絵本は初夏の河川敷をメインに扱っていますが、巻末に河川敷の四季や樹林化などの解説を入れましたので、大人の方も楽しめる内容になっていると思います。

モリナガ・ヨウさんからのコメント

自然系の絵本を一冊全部手掛けるのは初めての経験でした。写真をトレースして草やぶを描こうと思えば大変な手間ですが、フィールドに足を運んで植物を持ち帰り、実物の構造を一回身体に覚え込ませて、あとはその繰り返しという描き方にしたのがかえって近道でした。動物パートは、野生のものを描くのは大変なので動物園がたよりでした。けれどコロナ禍で休園してしまい、再開するやいなやスケッチブックを持って駆けつけたのもいい思い出です。絵本作りは準備期間も含め数年がかりの作業で、その間に絵本の舞台となった畠先生のフィールドも移り変わっていきます。取材写真を見ながら「この葉っぱも虫ももういないんだな」と少し不思議な気分になることもありました。

夕方になって絵本が終わる場面で背景に山の稜線が描かれています。畠先生のフィールドからの景色そのままなのですが、関西出身の友人たちから「舞台は木津川?桂川?」と絞られびっくりしました。関東民の自分にはない感覚です。