ふとした時に感じた香りから昔のことを思い出す……といった経験はないだろうか。香りは記憶と強く結びついている。フランスの作家マルセル・プルーストは小説『失われた時を求めて』で、マドレーヌを紅茶に浸した時の香りから幼少時代のことを思い出すという場面を延々と描いたが、香りをきっかけに昔の思い出が蘇ることは多くの人が経験しているだろう。

香りと記憶の関係について大学院時代から研究していたというのが、法政大学の山本晃輔先生だ。香りが記憶に残りやすいのはなぜか、香りが認知機能にどのような影響を与えるのかなどについて伺った。

山本先生

嗅覚VRゲームによって高齢者の認知機能が向上

山本先生は認知心理学者として五感や記憶などをテーマに研究している。まずは認知心理学や応用認知心理学とはどのような学問かを教えてもらった。

「認知心理学は、人が外界をどのように認識しているか、どういった情報に注意を向けて処理し、記憶し、思い出しているかなど、人の認知情報処理のメカニズムを明らかにする学問です。そうした基礎的な知見を、社会の課題解決に活かす方法を探るのが応用認知心理学です」

応用認知心理学にもいろいろな分野やテーマがあるが、先生の関心は主に「超高齢社会における認知機能の問題」だという。「今、日本は超高齢社会にあり、高齢者が増加するに伴って認知症患者の増加という問題も出てきています。認知機能をいかに維持・向上させていくか。そこに認知心理学の知見がどう役立つのかを探り、検証する研究を行っています」

山本先生が最近、研究発表したのが「嗅覚VRゲームを用いた高齢者認知機能の改善」[1] (引用文献を記事末尾に記載)。東京科学大学の中本高道教授(当時)を中心とした研究だ。

「嗅覚VRゲームは、視覚、嗅覚、そして探すという身体動作を統合したマルチセンサリーなトレーニングをするゲームです。

まず実験参加者に、香りを噴射する装置の付いたVRヘッドマウントディスプレイを装着してもらい、仮想空間の中で提示(噴射)される3種類の香りを覚えてもらいます。その後、実験参加者はコントローラーを動かして仮想空間を移動しながら、香りが出るポイントを回って香りをかぎ、それがゲームの最初にかいだ香りのうち、どの香りかを当てます。“香りの宝探し”のような体験ができるのです」

嗅覚ゲームを体験する様子。右の機器は嗅覚ディスプレイ。この実験ではオレンジやラベンダーなどの香り(アロマオイル)を提示(噴射)した

仮想空間で灯籠のようなものに近づくと、嗅覚ディスプレイから出る香りが強くなる

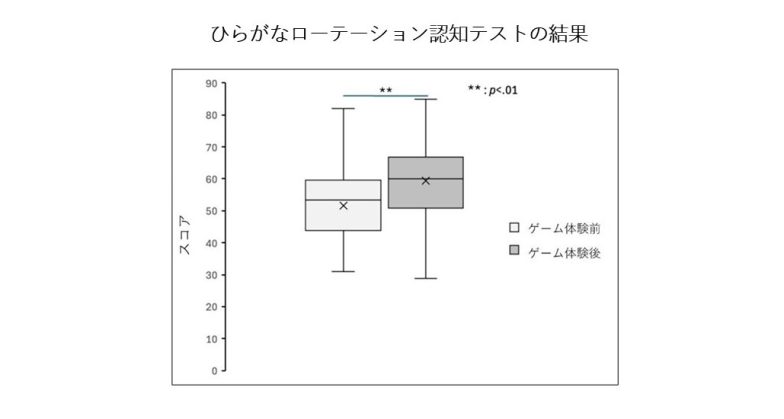

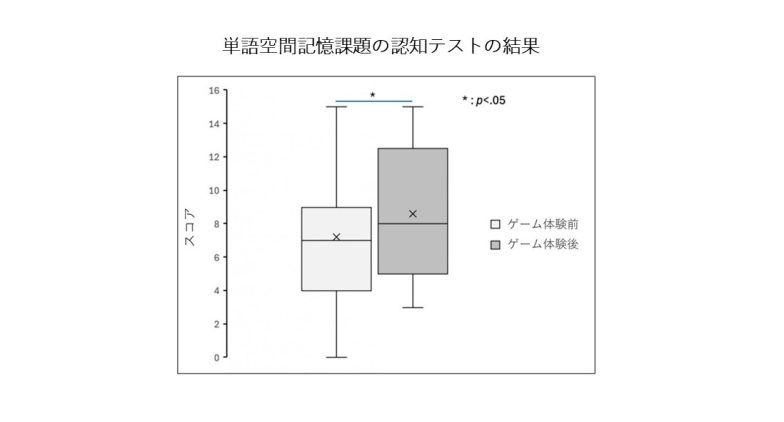

香りの認知機能へ与える影響を確かめるために、ゲームの前と後に、2種類の認知テストを行った。一つは向きが違うひらがなを識別する「ひらがな回転課題」。もう一つは、画面に表示された単語の位置を記憶する課題。ゲーム前後の成績を比べた結果、両方の課題において、ゲーム後に成績が有意に向上したそうだ。

上と下のひげの末端は最大値、最小値を表す。箱の下辺はスコアの低い方から1/4番目の値、上辺は3/4番目の値を表す。箱の中の線は中央値、プロット(☓印)は平均値

「この嗅覚VRゲームは、特に注意力や空間の配置を記憶する能力を改善させる効果があるといえます」と山本先生は話す。

「視覚や聴覚の場合は、いったん視床という部分を経由して大脳皮質の視覚野(視覚情報を処理する部分)や聴覚野に送られますが、嗅覚刺激は五感の中で唯一、感情や記憶を司る脳の大脳辺縁系という部分にダイレクトに届きます。そのため、記憶や感情を強く活性化させると考えました。嗅覚を含めた多感覚への刺激が脳の広範囲な活性化を促し、より良い結果につながったのではないかと考えています」

香りによる思い出と幸福感の関係

山本先生は、ほかにも香りに関するさまざまな研究を行っている。その一つが、香りによる思い出と幸福感の関係だ。近年、“加齢性ポジティビティ効果”といって、若年者よりも高齢者の方が楽しい(ポジティブな)情報に注目する傾向にあることがわかってきたというが、山本先生は、この効果が香りによる記憶の想起でも見られるかを検証した。

「実験したところ、やはり高齢者の方が統計的に有意なレベルでポジティブな記憶を思い出す結果となりました [2]。さらに、楽しくポジティブな記憶を思い出せる方ほど、主観的な幸福感も高まるという結果が得られました [3]」(引用文献を記事末尾に記載)

実験に用いられたのは、ミントやラベンダーといった日常的によく使われるアロマオイルだ。これらの香りはもともと気分がよくなる香りといえそうだが、それでも高齢者のほうが若年者よりポジティブな記憶を思い出したというのは興味深い。年齢を重ねると都合の悪いことは忘れやすくなる……などといわれるが、それも生きる上での知恵なのかもしれない。

アロマオイル(イメージ)

加齢性ポジティビティ効果は、人生の残り時間を意識することで、精神衛生上、より良い情報に目を向けるようになるという人間の適応的なメカニズムだと考えられているという。「香りによって楽しい記憶を思い出すことで、『自分の人生もなかなか良かったな』と、人生全体のポジティブな評価につながるのかもしれません」と山本先生は話す。

酒の香りから何を思い出すかによって飲酒行動に変化が?

飲酒行動と香りの記憶の関係についても紹介してもらった。酔って周りに迷惑をかけるなど問題行動のある飲酒者ほど、お酒での失敗経験を正確に覚えていない傾向があることが先行研究で明らかにされている。そこで山本先生は、

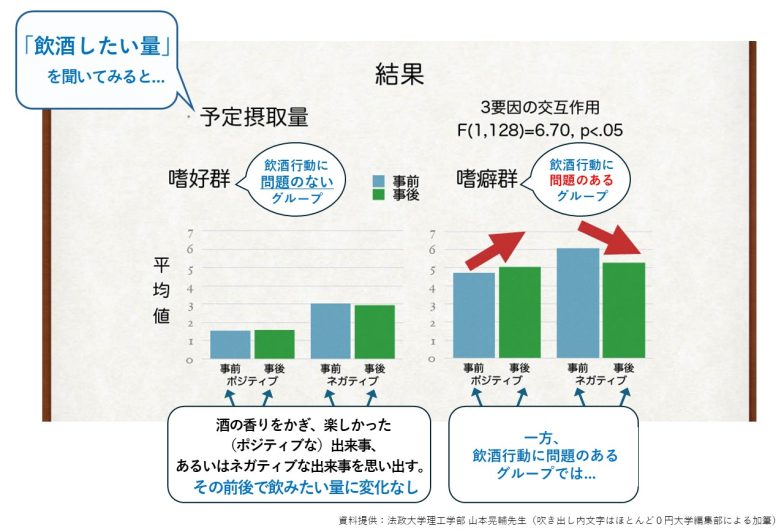

実験参加者を飲酒での問題行動がある人(嗜癖群)と問題行動のない人(嗜好群)に分け、酒の香りを嗅いで、「楽しかった」などポジティブな記憶と、嫌な感情を引き起こす記憶を思い出してもらい、その後の精神的な健康状態や、このあと飲酒したい量がどう変わるかを調べたそうだ [4]。

「実験では、嗜好群、嗜癖群ともにポジティブな記憶を思い出せば、精神的健康の状態がよくなり、ネガティブな記憶を思い出せば、精神的健康の状態が悪くなりました。また、実験後に飲酒したい量を尋ねた結果、酒を問題行動なく飲む人は介入前後で変化は見られませんでした。一方、飲酒への依存傾向が強い人はポジティブな記憶を思い出すとさらに飲みたくなり、ネガティブな記憶を思い出すと飲みたくなくなるという結果が出ました。依存傾向が強い人ほど、記憶がその後の飲酒量に影響するということです」

この結果は、失敗体験を語り合う断酒会の有効性を裏付けるものだ。しかし、山本先生は危うさも指摘する。「ネガティブな体験ばかりを語り続けるのは精神衛生上よくありません。中長期的には、ポジティブな記憶も適切に思い出し、精神衛生を調整するようなアプローチも重要であることを示す基礎研究になったと考えています」

五感の中で唯一ダイレクトに脳に届く「香り」の可能性

ところで、香りを嗅ぎ取る能力に年齢差はあるのだろうか。山本先生に尋ねてみると、やはり香りを特定する同定能力は年齢とともに低下する傾向にあるという。ただ、上記の「香りと思い出と幸福感」の研究では、同定能力の高低に関わらず、高齢者は鮮明な記憶を思い出すことができたそうだ。「何の香りか正確には分からなくても、豊富な人生経験の中から、何らかの記憶の手がかりを得られるからだと考えられます」と山本先生。

しかし、せっかくなら香りに対する感受性をずっと維持しておきたいもの。コロナ禍で嗅覚障害が注目された際、嗅覚を復活させるための嗅覚刺激訓練法が知られるようになったが、やや手間のかかる方法だという。山本先生が、より簡単にできないかと考えたのが“香り日記”だ [5]。

「香り日記をつけるグループと日記をつけないグループをつくり、日記をつけるグループには日常的にいろいろな香りを意識的に嗅いで、その香りから思い出す記憶をスマートフォンで日記につけてもらいました。1ヶ月後に香りの同定能力を調べたところ、香り日記をつけたグループは、つけていないグループに比べて香りの同定能力が有意に向上するという結果になりました。日頃から新しい香りや珍しい香りに注意を向けるだけでも、嗅覚を維持・向上できる可能性があります」

視覚、聴覚、味覚、触覚、そして嗅覚。この五感の中で失いたくない感覚を尋ねられたら、多くの人は視覚と答えるのではないだろうか。ところが、実際には嗅覚を失う影響は思いのほか大きいと山本先生は指摘する。「私もコロナに感染した時にはカレーの香りさえわからなくなって驚きました。こうした一時的な嗅覚障害は治ります。でも、交通事故などで生涯にわたって嗅覚が失われた場合は自殺者が出るほどで、ストレスは非常に大きいと考えられます」。

感覚は一度失われると元に戻らないと思われがちだが、嗅覚においては可塑性が注目されており、回復する可能性があるという。五感の中で唯一、ダイレクトに大脳皮質に届く性質といい、嗅覚は不思議な面を持っているようだ。

もともと山本先生が香りに着目したきっかけは、2004年、アメリカの科学者リンダ・バックとリチャード・アクセルが嗅覚分野の研究でノーベル生理学・医学賞が授与されたことだという。1901年から続くノーベル賞の歴史の中で、嗅覚分野での受賞は初めてのことだった。

「心理学では、視覚や聴覚の研究が圧倒的に多く、嗅覚の研究は非常に遅れていました。これには、嗅覚や嗅覚イメージの個人差が大きいという理由もあります。例えば、『チョコレートの香り』といわれても、思い出せる人と思い出せない人がいます。実験を制御しにくく研究が難しい面があるのです」と山本先生。

未知の部分も多い領域であるがゆえに、可能性も計り知れないといえる。普段あまり意識することはないが、実は人は香りによって思いもよらぬ恩恵を受けているのかもしれない。

(編集者:柳 智子/ライター:ほんま あき)

引用文献

[1] Sunami, R., Nakamoto, T., Cohen, N., Kobayashi, T. & Yamamoto, K. (2025). Exploring the effects of olfactory VR on visuospatial memory and cognitive processing in older adults. Scientific Reports, 15, 10805. https://doi.org/10.1038/s41598-025-94693-9

[2] Yamamoto, K., & Sugiyama, H. (2023). Influences of age-related positivity effect on characteristics of odor-evoked autobiographical memories in older

Japanese adults. Frontiers in Psychology, 13, 1027519. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1027519.

[3] Yamamoto, K. (2023). The relationship between the age-related positivity effect of odor-evoked involuntary autobiographical memory and subjective well-being. Journal of Japan Association on Odor Environment, 54, 306-309.

[4] Yamamoto, K. & Irie, T. (2025). Effects of odor-induced autobiographical memory recall interventions on the mental health of individuals with problem drinking behaviors. Scientific Reports, 15, 18087, https://doi.org/10.1038/s41598-025-00073-8

[5] Yamamoto, K. & Kobayakawa, T. (2024). Impact of Autobiographical Memory on Olfactory Stimulation Training Methods for Older Japanese Individuals. International Journal of Psychology, 59, 140.