「アライグマの死体に湧いた数万匹のウジを全部回収した研究者がいる!」そんな驚きの投稿がXで話題になりました。注目されたのは日本大学生物資源科学研究科の博士課程に在籍する橋詰茜さんの研究ですが、意外なことに当初は死体を食べにくる動物を観察するだけで、ウジを調べるつもりはなかったそうです。ウジを数えるにいたった経緯をうかがうと、その背景には「死体」という資源を舞台に複雑に絡み合う、多種多様な生き物たちの営みがあることがわかってきました。 指導教員の中島啓裕先生(日本大学生物資源科学部動物学科 准教授)にも同席していただいたインタビューの模様をどうぞ!

※編集部注:本文中に動物の死骸やウジの画像が登場します。苦手な方はご注意ください。

橋詰茜さん(左)と、指導教官の中島啓裕先生(右)

自動撮影カメラでなにかやろう!から研究が始まった

――動物の死体利用というテーマで研究をされようと思ったきっかけっていうのは、どういったことだったんでしょうか?

橋詰:中島先生の研究室がもともと自動撮影カメラを使った研究をされていたので、私も卒業研究ではカメラを使った研究テーマに取り組むつもりでした。ただ、なかなか具体的なことを思いつかなくて悩んでいたんですが、先生の方から「カメラの前に死体を置いてみるのはどう」とアドバイスをもらって。直感的に「あ、それおもしろそう」と感じたのがはじまりですね。

赤外線センサーで動物の接近を検知して自動で静止画像や動画を撮影してくれる自動撮影カメラの登場によって、これまではきわめて難しかった野生環境下での動物の行動観察ができるようになった。

――目的よりも自動撮影カメラという手段がはじめにあったんですね。

橋詰:実際に研究を始める前にいろいろ調べていて、動物写真家の宮崎学さんの写真集に出会ったんですが、宮崎さんも一眼レフを自分で改造して自動撮影できるようにしたものを使っておられたんです。野外で死んだシカなどの動物が分解されていく様子を撮った写真もあって、死体にいろいろな生き物が寄ってきて最後に骨になるまでのプロセスが一枚一枚綺麗な写真で並んでるんですけどそれを見ているとすごくワクワクしました。自分の研究でもこんな写真が撮れるのかなとか思いながら、でも最初はそういう大きな動物の死体を手に入れることができないので、ヘビの餌用の冷凍マウスを購入して、卒業研究ではそれを野外に置いてどうなるのか観察しました。

――たしかに、死体を手に入れるのはなかなか大変そうです。ネズミは、どんな感じで分解されたんでしょう?

橋詰:クマとかタヌキとかテンとか、食肉目の動物がやってはくるんですが、分解というよりはその場でさっと食べてしまったり、どこかへ持ち去ってしまう感じでした。なので結論としては「いろいろな食肉目が来るんだな」ということで卒業論文もまとめたんですが、やっぱりもっと大きな死体だとどうなるんだろうということが気になるようになってきて。運の良いことに、ちょうど修士課程に進んだタイミングで中島先生の大学時代のお知り合いの方から駆除されたアライグマの死体をいただけることになったんです。そこから、食肉目の死体の分解に研究が進むことになりました。

動物が死体を食べに来ない!

アライグマの死体が確保できたことで、念願の「大きな死体が野外で分解される様子」を観察できるようになった橋詰さん。しかし得られた結果は予想と大きく違うものだったという。

橋詰:初めは、いろんな動物が食べにきて、 そこで奪い合ったりする様子が映るんだろうと思っていたし、そういうのを観察したかったんですけど、いざデータを回収して見てみたら、もう全然来なくて。

あっという間にハエの幼虫、いわゆるウジが湧いて分解されちゃって、その残りカスをちょっとだけ動物が食べるみたいな感じでした。なので最初は期待外れだなと残念に思ってました。

アライグマの死体を利用できるようになったことで、満を持して動物の死体が分解される過程を観察できるようになった。

――死体は食肉目の動物に食べられていると予想していたのに、実際はほとんどウジに食べられていたということですね。

橋詰:そうなんです。

自動撮影カメラを使った観察とは別に、死体がどう分解されるのか実地での経過観察もしていて、本当にあっという間にウジが湧いて、時期にもよりますが1週間くらいで骨になってしまうんです。

法医学の世界では、野外に放置された死体がどういうふうに分解されていくかっていうのを、これは死亡してからの時間の経過を特定するためなんですけど、細かく研究されていて、ウジが分解をそうとう早めているという見解があるようです。

それで、博士課程に進む前にいったん日大の事務職に就職したんですが、その間もデータは取り続けていて、修士の2年間と合わせて全部で4年分のデータが貯まっていました。その間死体に食肉目が来ることはなくはないけれど、ウジに食べ尽くされることの方が圧倒的に多かったんです。で、それらを論文にまとめようとしていた頃に、ちょうどスペインのモレオンという研究者の研究で「食肉目は食肉目の死体を食べない」っていう論文が出て、それを読んで「なんじゃこりゃ!」ってなりました。

――それはまた数奇なタイミング……。

橋詰:腐敗した死体を食べることによる病原菌の感染を嫌がってるとか、あるいは昆虫による分解が早すぎて競争に負けちゃってるとか、「微生物、昆虫、食肉目による早い者勝ちの分解競争」というストーリーをわれわれは考えてたんです。でもその論文は、死体の鮮度に関係なく食肉目は食肉目を食べることを避けると主張していて。初めそれを読んだ時は、とんでもない向かい風を受けたような気がしました。

ただ、食肉目とそれ以外の死体では野外における分解のプロセスが違うんだという視点をその論文からもらったのと、中島先生とも議論したりしているうちに、逆に「死体を食べに来なかったこと」を突き詰めたほうが研究に広がりを見出せるんじゃないかと感じるようになってきたんです。

中島:われわれの観察でも、食肉目は食肉目をほぼ食べない、食べるとしても腐敗しきったものを少しだけ食べるというのは4年間共通してたんですよね。鹿のような草食獣の死体だったら、腐ってても腐ってなくてもちゃんと食べるんです。やっぱりこれは何かあるだろうと。

近縁種を食べることへの忌避っていうのは、共通する病原体への感染リスクを避けるためにもそういう形質が進化してきたのではないかということは予想できます。でも時間がたってウジが1回湧いた後だったらセーフになるというあたりも、本当に面白いと思いました。

さらに食肉目に食われないということは、それだけ長い期間死体が残存することで、そこにウジが湧いて生態系により広く還元されるような期間になっていることがストーリーとして見えてきたんです。

――予想外の結果が出たけれど、でもそのおかげで違う切り口のストーリーが見えてきたと。同じ現象を観察していてもとらえ方によってピンチにもチャンスにもなるということですか。着眼点って大事ですね。

鳥がウジをついばみに来た!

新たな視点を得て、思いがけない方向に広がりを見せた研究。橋詰さんが注目したのは、食肉目の死体に湧いたウジと、ウジを食べに来た鳥だ。

橋詰:鳥がウジを食べに来ていること自体は、最初の観察からわかっていたので、どれぐらい食べているかを調べてみようと思ったんです。動物に食べられないように囲った場所に、水を張った子供用プールを設置して、アライグマの死体を中心に置いて、分散していくウジが死体の外に出た時に水に溺れるので、それを網で回収して一部をひたすら並べて数えて、重さの比から数を推定しました。それで、4kgの死体から約24万頭のウジが発生するということがわかりました。

子供用プールを使ってウジを回収する

プールから回収したウジ

――うわ!多い!めちゃくちゃたいへんそうです。

橋詰:鳥の方は動画を観察して、ウジをつつく回数を数えました。そうすると意外にも鳥に食べられるのは全体の1パーセント程度でしかないということがわかったんです。

ウジは肉を食べながらどんどん成長していって、三齢幼虫(蛹になる前段階)になってから死体の表面にしばらくとどまって、あるタイミングでいっせいに蛹になるために死体から分散していくんです。で、鳥がウジを食べるとき、死体の上にうじゃうじゃいるウジには手をつけなくて、分散を始めてから死体の外に散り散りになっているのをちまちま食べているっていう、非効率なことをしていることがわかりました。

ウジは蛹になる前に食べた死肉を全部消化して排泄して消化管を空っぽにすることが知られていて、そういうクリーンになったタイミングで食べようとしてるんじゃないかと考えています。

ウジをついばみに来た鳥(自動撮影カメラによる映像)

中島:食肉目に食われなかった死体が生態系に残存して、代わりにウジが湧いて、そのウジを鳥が食べに来ました……だったらストーリーとしてはすごくわかりやすいんですけど、もう一段挟まってて、鳥にとっても死体に湧いたウジって、寄生虫や病原菌のリスクのある存在で、なかなか食べないんですよね。

死体ってそういうリスクが支配する空間になっていて、死体という栄養たっぷりの資源がどう配分されていくかも、リスク依存で決まっている。これは今まで生態学者があまり考えてこなかったことです。

鳥は腐肉にはなるべく触りたくない、でもウジは食べたい。だから分散したところを狙う。問題は、なぜ鳥はそれを知っているかなんです。そうやってウジを食べに来るのは幼鳥ばかりで、死体のそばのウジを食ってお腹を下した経験をしてる個体がそんなにいるはずないじゃないですか。死体が危ない存在であるってことを後天的か先天的かわかりませんが知っていて、我々と同じように例えば死臭でそれを感知して避けるということをしているんです。

動物がリスクを察知して回避する行動の研究は、死体研究とは別の文脈でいくつもされていて、例えば飼育下の霊長類が糞を拒否する行動とかですね。匂いはしないけど見た目は糞そっくりなものを人工的に作って置いておくと、そういうのもちゃんと嫌がるんです。

われわれも蓮の実のぶつぶつを気持ち悪がったりしますが、あれは皮膚病にかかった皮膚の患部がああいう様相を呈することがあって、そういうものと結びつけて人間が感知してしまうからじゃないかと言われています。そういうリスク検知の誤作動が差別にまで繋がっていくこともあります。われわれは生態系の中での死体利用という小さなところから研究を始めたんですが、そのパースペクティブがどんどん広がっていって、どの切り口からまとめるのがいいのか考えるのは難しいんだけど、すごくおもしろいと思います。

――今はまだ表に出しづらい情報かもしれませんが、橋詰さんとしては今後どういう方向に研究を進展させていきたいですか?

橋詰:鳥とウジの関係以外にもこれまでいろんなことを観察していて、そのあたりのデータを整理して、ひとつずつ論文にしていきたいです。

ひとつは、食肉目の死体は食肉目に食べられない上に、湧いたウジもほとんどが食べられずに成虫になります。つまりたくさんのハエが繁殖できるような資源なんです。

アメリカのイエローストーンでハエを大量に捕まえて調べた研究だと、ハエの成虫に含まれる安定同位体を調べるとそいつがどういう死体由来で繁殖したかっていうのがわかるんですけど、たくさん草食動物いるはずなのに大部分が肉食動物由来のハエだったという結果が報告されています。おそらく、そういうことがいろんな場所で起こっていて、ハエはハチやチョウに比べて気温が低い時でも活動できるので、春先や冬に花を咲かせる植物の花粉媒介者として機能してるのかもなと思っています。そういう食肉目の死体の波及効果を調べてみたいですね。

――それが立証されたら、すごくおもしろいですね。生態系のピースがうまく噛み合っているというか。

橋詰:生物学では、研究者ごとに専門とする生き物の領域がある程度決まっていることが多いんですが、私はやっていくうちに知りたいことがどんどん増えてきちゃって。なんかちょっと収拾はつかなくなってるかもしれませんが、生き物と生き物の繋がりが分類群を越えて見えてくるといいなと思います。

死体を扱うのはたいへん。でも、思わぬ体験も

研究の発展性やおもしろさについて熱弁してくれた橋詰さん。一方で、当然そこには死体を扱うが故の困難も。

橋詰:アライグマの死体を直接観察した時はもうめちゃめちゃ臭くてびっくりしました。50メートルぐらい離れていてもそこに死体があるのがわかるぐらい。私はそこまで抵抗はなかったんですけど、臭いに対する感性って人それぞれで、一緒に手伝ってくれる人が辛そうにしてて申し訳ないことはありました。

ただ、現物を目の前にしているが故の体験もあって、死体の重さを測っているときにウジの山から熱気を感じて、手袋した状態で手を突っ込んでみたんです。そうしたらウジがめっちゃ熱かったんです。あとでちゃんと計測してみたら50度ぐらいの熱があって、それ自体はすでに知られている現象だったんですが、なんのためにそういうことになるのかはまだわかっていないみたいで。

死体に湧いたウジが熱をもつ。直接観察していたからこそ気がつけた現象だ。

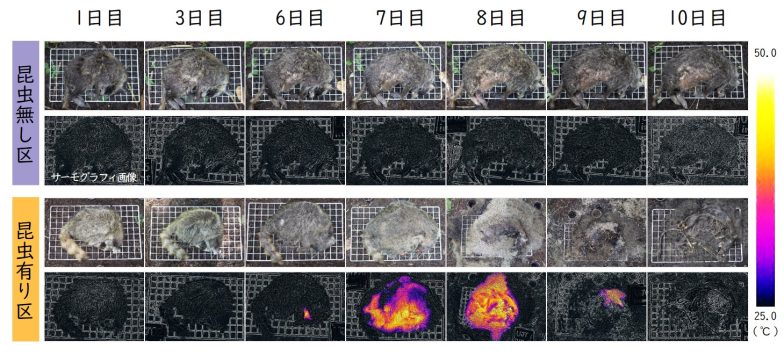

サーモグラフィーでとらえた発熱の様子(下段の6~9日目)

――ウジが熱を! 死体が分解される現象自体は小学校の理科の教科書にも載っている生態系の基本的な現象だけど、実際はものすごく複雑なことが同時多発的に起こっているんですね。知れば知るほど興味が湧いてきます。

中島:こういうマイナーな研究がSNSで反響をもらったことも、今言われたことと関連がある気がします。

死体は普通、忌避されるような対象じゃないですか。病気を持ってるかもしれない、そもそも汚い。でもだからこそ、そういうものに対する興味を人間は無意識に持つんじゃないかと思うんです。

それにこの研究は生物と生物の間の繋がりの研究じゃないですか。日常生活では気づけないような繋がりや関係性が実は世の中には溢れていて、それを知ることで、自分を取り巻く世界が豊かになった気が少なくとも僕はするんですよね。

知らないところでそんな世界があったんだと思ってもらえる人が1人でもいたら、僕はSNSを使う意義っていうのはあるんじゃないかと思っています。

死体は、それを見つけた生き物にただ食べられて終わりではない。死体を舞台にした種々の生き物の営みが複雑に絡み合って、死体のもっていたエネルギーは立ち昇る煙が薄れるようにしてじわじわと拡散しながら生態系へと帰っていく。そこには、まだまだ解明されていない秘密が山積しているのだ。

中島先生が最後に言われたように、生きることの地続きにある死というものへの関心を、人間はみんな持っていると思う。

奇しくも、お盆休み中の貴重な時間をいただいてのインタビューだったこともあって、話をうかがいながら命というものの行末に思いを馳せずにはいられないのだった。