アジア人文学を考える、2回目のシンポジウム

京都大学の人社未来形発信ユニットでは、2019年から「アジア人文学」をテーマにしたシンポジウムをシリーズで開催している。第1回シンポジウム「アジア人文学の未来」については、ほとぜろでもレポートをした(こちら)。今回、この2回目となる「女性がつくるアジア人文学」が開催されると聞き、参加した。アジア社会の課題を女性が見たらどうなるの? アジアの知が問題解決にどう役立つの? 今回のシンポジウムは、男性とは違う女性が問う、西洋とは違うアジアからの視点という、二重の新しさを検証していく試みだった。

京都大学文学研究科の上原麻有子教授が、第一部の司会と第二部の座長を務めた。上原先生の過去記事はこちら

他者を包み込む人文学

第1部では、アジアの4人の女性研究者が登壇してそれぞれの方向からテーマに迫った。トップは、韓国・梨花女子大学総長で哲学者のキム・ヒェスク先生の「デジタル革命、人文学、そしてアジアの女性主体」。梨花女子大学は、教養女性学講座の開講や女性学の修士課程設置など、アジアの中でもいち早く女性学研究が開花した大学だ。

女性、アジアという視点の重要性を語る、キム・ヒェスク梨花女子大学総長

キム先生は、アジアの伝統的な陰陽弁証法の思考と、アジアの女性が伝統的に主体でもあり客体でもあるという逆説的な存在であった経験から、新しい世界をつくる女性の力に注目した。矛盾と変化に満ちた世界を理解するには対話と弁証法が重要であり、アジアの思想と智恵の伝統は、対比の原理を鍵とする弁証法的思考に満ちている。りんごは多種の果物との比較においてのみりんごであることが可能なように、「私が私であるのは、あなたによるのであり、あなたは私の一部である」という思考である。

アジア人文学は、異なる者同士が、互いの存在を消し去ることなく、他者を包み込み生きてゆく陰陽弁証法の智恵に学ぶ必要がある。それが女性の視点からなされることの意味は大きい。なぜかといえば、アジアの女性は、家父長制の従属者として他者(客体)として扱われながら、一方で子育てや家庭を切り盛りする主体でもあるという矛盾と対立を含む存在だったからだ。

アジアの女性がつくる人文学には、差異を越えて世界を理解するための可能性があることを示唆。また、「知の共同プラットフォーム」をつくって、それぞれの国の伝統や他の女性たちの経験に光を当て、新しい価値を求めていく重要性が強調された。

女性が歴史の中でどのように扱われ、どのように生きたのかを、私たちはもっと知らなければならないのだろう。その上で、キム先生が言うように「AIやバイオなどテクノロジーの発達がもたらす変化は、これまでの二分法や区分を曖昧で無意味にする」時代にどう生きるかが問われる。自分に突き付けられるとどうしたらいいのか戸惑うだろうが、しかし、女性たちがサクサクと当たり前に「常識」を越えていく姿を想像すると勇気が出る。

登壇者たちの話を聞き入る参加者

ジェンダー視点で見る世界

次に登壇した奈良女子大学副学長・三成美保先生のテーマは、「アジアから問うジェンダー史―新しい世界史を目指して」。「ジェンダーとは身体的性差に意味を付与する知」というジョーン・スコット教授の定義を踏まえ、三成先生たちの歴史教育にジェンダー視点を組み込む取り組みを中心に、「ジェンダー世界史」という新しい世界史の可能性が語られた。

奈良女子大学副学長である三成美保教授は、ジェンダーの視点から歴史を捉えなおす

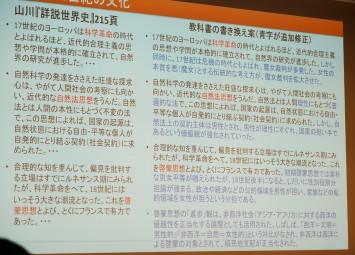

近年、自国と他国の違いを強調するのでなく、世界の見取り図を描き、横につなぐ歴史を意識するような新しい世界史づくりが活発になっているという。「ジェンダー世界史」もその一つ。三成先生たちは、『歴史を読み替える―ジェンダーから見た世界史』(大月書店・2014)、『同日本史』(同・2015)の2冊を刊行した。今後も、ジェンダー視点を当たり前に用いた歴史書をつくっていくことを目指している。その例として、現在の高校世界史の教科書の記述を、ジェンダー視点で書き換えるとこうなるという表が面白く、見入ってしまった。ドローンが映し出す空の彼方からの映像に移り変わった瞬間のような、視点が転換する快感があった。

高校の世界史の教科書にある記述を、ジェンダー視点で捉えなしたらどうなるかを示した表

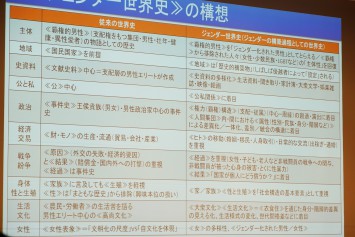

アジアから問うジェンダー史を通じて、国民や国家という単位を越えた地球市民として歴史を理解し、従来のヨーロッパ中心の史観にはない多くの発見や示唆を得ることができると三成先生。従来の世界史とジェンダー世界史の比較表を見て、私たちが当たり前に捉えていた視点の偏りに改めて驚く。

従来の世界史とジェンダー世界史を比較した表

アジア家族主義を疑う

3番目は京都大学大学院文学研究科教授・落合恵美子先生。「女を生きる/社会理論をつくる―アジアの家族主義に抗して」というタイトルの通り、先生自身の公私にわたる経験の中で抱いた関心、時代背景、そして研究歴とがリンクして語られるという興味深い発表だった。結婚、出産、介護を経験しながら研究を続ける中で、「マクロな構造を、歴史を見たり比較したりすることで相対化し、こうではない社会、こうではない生き方があるのではないかと思いつく。一旦ここを離れてみて出口を見つける」という研究方法だったと振り返った。

京都大学大学院文学研究科の落合恵美子教授の講演は、人生と研究歴を連動させて紹介するところからはじまった

落合先生は、家族に関わる研究を続けてきた。アジアは家族主義だと言われているが、日本で育児ネットワークの調査をすると、家族外ネットワークに支えられなければ機能しない家族の姿が見えてきた。アジアへと調査を広げると、シンガポールでは子守という家事労働者が活躍し、タイではお父さんが頑張っているなど、家族主義とはほど遠く、さまざまなセクターが関わるものであった。

落合先生は、アジアには多様な現実があるのに、アジアの人たちが「アジアは家族主義」というような画一的な言い方をしてしまうことを問題視する。西洋の反対というような自己定義が、1980年代の家族責任を強調する日本型福祉社会の考え方を生み、それに従って制度設計をした結果、日本は本当に家族主義の社会になってしまったという。

限界線を自分が押し返す

最後の登壇者は、京都大学大学院教育学研究科博士後期課程に在籍する、西郷南海子さん。3人の子どもを育てながら研究生活を送っている立場から「子育てという現場から考える、アジアの民主主義と教育」というテーマを提出した。

西郷南海子さんは、3人の子どもを育てながら京都大学大学院教育学研究科で研究をする

普段の暮らしや、親として出入りする学校教育の現場からも感じる日本の民主主義の危うさを指摘。西郷さんが専門に研究する哲学者、ジョン・デューイが見た、日本の大正デモクラシーの姿と重ね合わせる。デューイは制度としての天皇制よりも、日本人の思想と感情にこれ以上出てはいけないという限界線をひき、日本人に態度の枠をはめた天皇崇拝のイデオロギーに注目したという、社会学者・鶴見和子による分析を引用。さらに、西郷さん自身が直面した京都大学の立て看板撤去問題も例にあげつつ、ここから出てはいけないという心の中の限界線を押し返していく実践をしたいと述べる。その姿を子どもたちに見せることで、限界線となっていたものが動き、語られなかったものが語られる時に社会は変わること、世の中に対して言いたいことがあるときには、表現してもいいということを共有するのだという。

世界を違った目で見る

このような充実した4提題の後、第2部では、京都大学大学院文学研究科教授・上原麻有子先生を座長に総合討論が行われた。コメンテーターとして加わったドイツ・ヒルデスハイム大学大学院博士課程に在籍する桑山裕喜子さん、アメリカ・アメリカン大学教授で哲学者のジン・パーク先生、京都大学基礎物理学研究所准教授の村瀬雅俊先生がそれぞれ提題への感想と質問を投げかけ、提題者が答えることで議論が深まっていく。

総合討論のはじめに、コメンテーターたちが各講演に対する感想を述べた

詳しく述べるゆとりはないが、印象に残った点を少し挙げたい。キム先生の「アジア諸国には、結束をつくるために必要な共通の言葉がない。実際に、行動、行為で、結束をつくっていくより他はない」という言葉。そして、落合先生の、近代の社会理論は公私を分けていたがこれからはそれらを統合した理論が必要で、「うまく捉えられないできた『生きる』ということを言葉で捉え直すことが求められている」という言葉だ。

さまざまな視点から女性、アジアについての意見が飛び交った

考えるだけでなく行動することの重要性にしても、生きることを見つめる社会理論にしても、いずれも世界を今までとは違った見方で見るにふさわしい方法なのだろう。様々な問題提起もなされ、自分の中で固定化していた枠組みが次々と解かれていくような、ダイナミックなシンポジウムだった。