京都大学の人気講座「京大変人講座」が2月6日に吉田キャンパスで開催されました。京大変人講座とは、京都大学に受け継がれる「変人のDNA」を世に広く知ってもらうことを目的としたトークショー形式の公開講座です。ナビゲーターを務めるのは、大学客員教授や書家など幅広い分野で活躍する越前屋俵太さん。一般人の代表として、講師の先生に直球で質問し、面白おかしく私たち受講者の理解を手助けしてくれます。

第20回目となる今回のテーマは「ヒトのダメさでAIを超える!」。講師は、北陸先端科学技術大学院大学教授の西本一志先生です。西本先生の専門分野は、情報処理やヒューマンコンピュータインタラクション。コミュニケーションや楽器の演奏といったヒトの創造活動への支援を研究しています。しかし、昨今目覚ましい進化を遂げるAIをヒトのダメさで超えるとは、一体どういうことなのでしょうか?

◎関連記事はこちら

まるで大奥! アリの奥深い生態と社会を「京大変人講座」でのぞきみ!

人気講座が進化した研究者の世界観に肉薄する有料コンテンツ。京都大学「変人オンデマンド」

「創造活動の支援」は本当に支援になっているの?

本題に入る前に、今回はコロナ禍を経た2年5ヶ月ぶりの開催とあって、変人講座発起人の酒井敏先生も緊急登壇。2年前に京都大学を定年退職した酒井先生は現在静岡県立大学の副学長ですが、元京大生および京大の先生として人生の大部分を京大で過ごした筋金入りの“変人”です。挨拶の言葉として、イノベーションには変人の“あほなこと”(他の人とは違うこと、誉め言葉)が必要だと力強く訴えました。

ナビゲーターの越前屋俵太さんと変人講座発起人の酒井敏先生

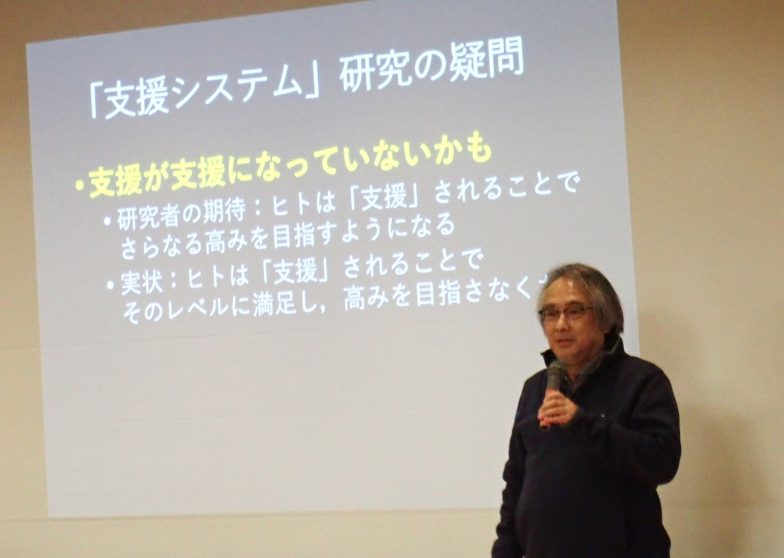

ここから今回のゲスト、西本先生の登場です。西本先生が研究する「創造活動の支援」について「25年の紆余曲折を経て、『人間への歪んだ愛』に基づく、『ヒトのダメさ』を活かす研究に従事しています」と自己紹介するも、さっそく俵太さんが「全然わかりません(笑)」と突っ込み。講義は、西本先生が「ヒトのダメさを活かす研究」にたどり着くまでの紆余曲折の話から始まります。

最初に西本先生が取り組んだのは、創造活動を直接的に支援することでした。そのひとつが、音楽演奏の支援です。クラシック音楽のように、楽譜通りに曲を弾くことが求められる「再現演奏」の場合、演奏者の創造性を発揮できるのは、音の強弱など表情付けの部分のみ。しかし表情を付けるためには、まず楽譜通りに弾けるようにならなければなりません。

「これが面倒くさい」と西本先生。この面倒くささが、創造活動を阻んでいるといいます。そこで西本先生が作ったのが、「Coloring-in Piano」という新しい楽器。コンピュータで先にメロディーを入れておくことで、鍵盤のどこを叩いても順番に正しい音が出るというものです。これを使えば、楽譜通り弾けるようにならなくても、いきなり表情付けに取り組めて、めでたしめでたし…

創造活動の支援を研究する西本一志先生

と、思いきや、西本先生は研究を続けるうちに、「これでは支援になっていないのではないか」という疑問に突き当たります。

「我々研究者は、『支援によってヒトはさらに高みをめざすようになる』と期待して研究に取り組んでいます。ところが現実には、支援されるとヒトはそのレベルに満足して、『弾けたからもういいや』と高みをめざさなくなってしまうのです」そう悩んだ西本先生が思いついた考えは…

「支援のためにはむしろ妨害すべきでは」

これには俵太さんも驚き、会場からも笑いが。一体どういうことなのでしょうか。

西本先生のお話に突っ込む俵太さんとのやりとりに満員の会場には何度も大爆笑の渦が。筆者も終始、笑いっぱなしでした

支援のためにひたすら妨害!

西本先生が「妨害による支援」という考えに至ったのは、ある研究がきっかけだったといいます。それは夕食のだんらん促進を支援するために、家族それぞれがその日に撮った写真を食卓に映すというもの。開発したシステムは、食卓の上のプロジェクターから投影用の皿に写真を映し出し、皿をひっくり返すことで写真を次へ送るというなんとも使い勝手の悪いものです。このシステムで実際に会話が生じるのか、一般的なタッチパネル付きの液晶ディスプレイを使った場合とその効果を比較しました。すると、液晶ディスプレイでは子どもがひたすら自分の写真をめくり続けて食事が終わってしまったのに対し、皿の投影システムではいちいち皿をひっくり返して写真を次へ送らなければならないので、子どもがそれに手間取っているあいだに家族の会話が生まれたということです。つまり、システムの使いづらさがコミュニケーションにはプラスに働いたのです。

この結果から、「妨害ってイイかも!」と気づいたという西本先生。西本先生の「ひたすら妨害することで支援する」研究のスタートです!

まずは、妨害によるコミュニケーション支援の研究です。西本先生がヒントを得たのは「三尺三寸箸」という仏教の説話。三尺三寸(約1メートル)ものお箸を使って自分の口に食べ物を運ぶことはできませんが、人を思いやってお互いに食べさせ合えば、楽しく食事ができるというお話です。西本先生は、これを大皿料理の食事に応用。大皿料理を囲む食事は、取り分ける際にコミュニケーションが生まれやすい食事形式ですが、実際は自分の食べるものを取るだけで終わってしまうことが少なくありません。そこで、「自分で自分の料理を取れない」ことにより、強制的にやり取りを発生させるシステムを開発。

「食事をする人には全員、磁気センサーのついた手袋をしてもらいます。料理を取るためのトングには磁石が貼り付けてあるので、トングを持つと磁気センサーが反応して、自分の皿のふたが閉まるという仕組みです」

被験者全員がトングを持って全員の皿のふたが閉まるという自縄自縛的な実験映像が紹介されて、会場は大爆笑

「現代版三尺三寸箸。合コンでは盛り上がりそうですね」と西本先生。

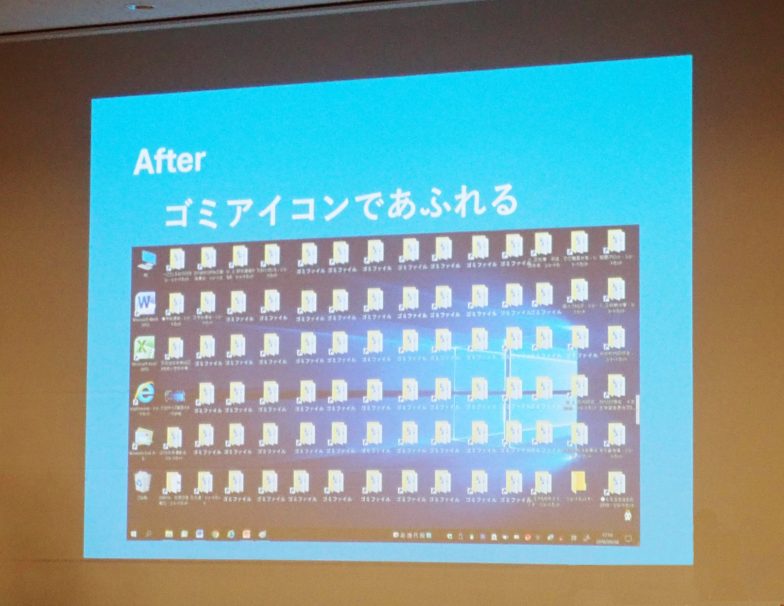

続いては、妨害による公共活動の支援の研究です。西本先生の研究室では、メンバーのみんなが共有スペースのゴミを片付けないという問題が。そこで、共有スペースの汚さをメンバーの個人スペースに「滲み出させてやろう」と画策。共有スペースのテーブルの上にカメラを設置し、ゴミがテーブルを占めている面積の割合を数値化します。その割合に応じて、個人スペースのパソコンのデスクトップがゴミアイコンだらけに!

きれいに片付いていたデスクトップがゴミだらけに!

このゴミアイコン、共有スペースを片付けない限り、デスクトップのゴミ箱に捨ててもすぐにまた出現するとか。さて、このシステムで共有スペースはきれいになったのでしょうか。

「実際にしばらく使っていたのですが、すぐに役に立たなくなってしまいました。みんな賢くて、ゴミを縦に積むようになってしまったんです」

「縦に積むぐらいだったら捨てたらいいやん」。まさに俵太さんのおっしゃる通り…。

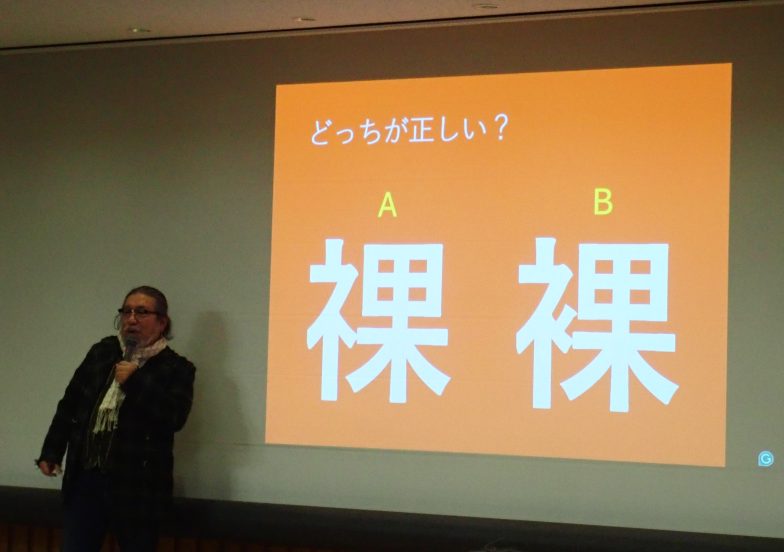

さらに、妨害による学習の支援についても研究。昨今、パソコンやスマホの普及で漢字を手で書く機会が大幅に減り、漢字が読めても書けない人が増えています。かといって、今さら手書きに戻ることはできません。そこで西本先生が提案するのは、漢字の字形を覚えられるパソコン用の漢字入力システム「Gestalt Imprinting Method」、略してG-IM(ゲシュタルトはドイツ語で形の意味)。かっこいい!

「このシステムで文章を入力していくと、時々間違った字形の漢字が出てきます。それに気づいて指摘すれば、正しい漢字に変わります。気づかずに間違った漢字が残っていたら、文章を保存できません。漢字ひとつひとつを注意深く見るので、めちゃくちゃ覚えられます」

例えばこういう紛らわしい漢字が時々表示される仕組み。さて、どちらが正しいでしょうか?

このように、妨害による支援についていろいろ研究してきた西本先生ですが、その結果わかったことは

「妨害による支援はめんどくさい」

ということでした…

発想の転換!人のダメさを活用する

これまでの研究で、支援されたら怠ける、妨害されたら諦める、というどうしようもないヒトの姿を目の当たりにした西本先生は、結局人間とは「きわめて怠惰な葦である」という結論にたどり着きます。

「このままでは、人間はAIに負けてしまいます。AIは怠けないし諦めないし、疲れることもないからです」

万事休す—―しかし西本先生は、ここで発想を転換させます。

「こうなったらヒトのダメさを肯定して、それをうまく活用することでAIに勝とうじゃないか」

ここから西本先生は、人のダメさを活用するアイデア創造手段の研究に突入。そのためのアプローチとして取り入れたのが2段階ブレインストーミングです。ブレインストーミング(ブレスト)とは、与えられたテーマについてグループでアイデアを出し合い新しい発想を引き出す手法で、思いついたことを何でも提案することが大切です。しかし実際は、他人の目が気になって飛躍したアイデアは出にくいという問題があります。

この問題は、ブレストを2段階にすることで解決できると西本先生。その一つ目とは、

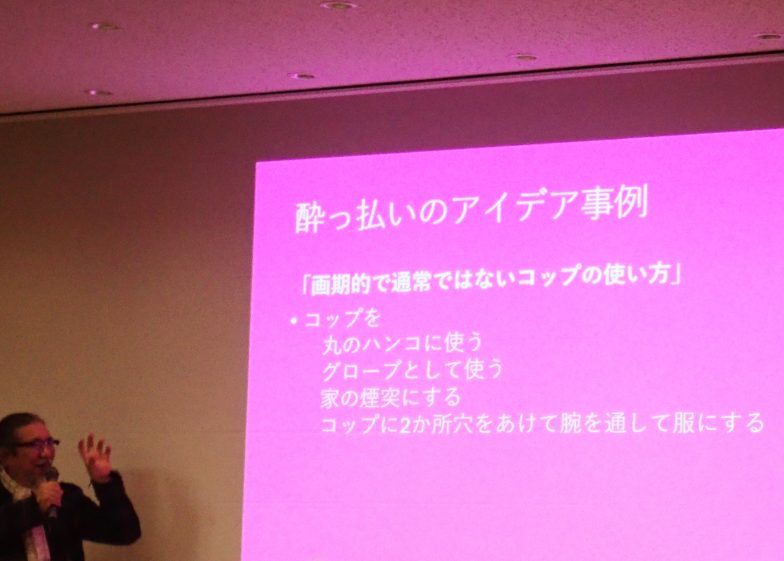

「酔っ払いのたわごとを活用する2段階ブレスト」

「本気でやってるんですか!?」と思わず俵太さん。

対する西本先生、「突飛なアイデアが出にくいのは固定観念に縛られているためで、これは飲酒でその束縛を外せないかというひとつの試みです」と至って真面目に返答。酔っ払うという人間のダメさを活用することで、AIが思いつかないような突拍子のないアイデアを出そうということのようです。

もっとも、酔っ払いの出すアイデアは飛躍的であるものの、そのままでは使い物になりません。そこで、酔っ払いの出したアイデアをもとに素面の人が発想するという2段階ブレストでよりよいアイデアの創出をめざします。

研究室の学生にお酒をふるまい、アイデアを出してもらった例。ここからまともなアイデアが創出されるのでしょうか…?

実験の結果、実用性はそこそこ維持しつつ、アイデアの新奇性が跳ね上がったということ。酔っ払い作戦成功です!

もう一つは、「子どもの無邪気さを活用する2段階ブレスト」です。これも考え方は酔っ払いと同じ。固定観念のない未熟な子どもにAIには出せないようなアイデアを出してもらい、大人がそれを見てブレストします。実験では「未来のテレビ」というテーマで子どもたちに絵を描いてもらって、そこから大人がブレストしたところ、やはり実用性がありながらも新奇性の高いアイデアが出されました。

確かに普通は「空飛ぶテレビ」なんて思いつきませんね…

ダメさはヒトの長所!

講座も終盤に差し掛かり、スライドには「本日の結論」の文字。果たして本日の結論とは。会場全体が、西本先生の言葉を待ちます。

西本先生「えー、ヒトはダメです」

これまでの支援研究は、ヒトが前向きで頑張るものだという前提で行われてきましたが、それは間違いだと西本先生。「ヒトは前向きじゃありません。ヒトは頑張りません。そういった人の実像を前提とした支援技術研究が必要なのです」

そしてヒトとAIを比較したとき、ヒトにあってAIにないものこそが、この「ダメさ」なのだといいます。ヒトのダメさを肯定的に捉え、ヒトの非合理性や非論理性を長所だと考えて活用すれば、AIに勝てるのではないでしょうか。

これが結論だと思いきや、さらにスライドに「本日のケツ結論」との文字が出現。

「おっ、これがほんまの結論ですね!」と俵太さん。

「ヒトのダメさで未来を創りましょう!」と西本先生がタイトル回収!

「みなさん、自分のダメなところを直さなければと思っているかもしれませんが、そのダメさはみなさんのとりえです」そう語りかけて、西本先生の講義は盛大な拍手で終了しました。

*********

今回特別に、登壇者の先生方にお話をお聞きする機会をいただきました。変人講座のB面をお届けします!

—―「変人講座」を始めようと思われたきっかけを教えてください。

酒井先生:今から十数年前にトップダウンの大学改革が起こって、京大の学風であるはずの自由がなくなってきたんです。変人が育つためには自由が必要なのですが、自由がなくなってきて、学生も真面目になってきた。曲がったキュウリは曲がったなりに育っていくのが京大だったのに、規格化が進んできています。そこに危機感を抱いたのがきっかけです。

—―俵太さんはどのようなつながりでナビゲーターに就任されたのですか。

酒井先生:人とは違った視点で本質的なところを突いてくるのがすごく面白くて、ナビゲーターを頼むなら俵太さんしかいないと思っていました。たまたま俵太さんがイベントで近くへ来るというので、訪ねて行ったんです。

俵太さん:酒井先生がいきなり「俵太さんですか」って声をかけてきて、「京大はいま変人が絶滅しそうなんです!」って(笑)。よくわからないから一回飲みに行きましょうと。

—―それで意気投合されたんですね。

俵太さん:京大の常識は世間の非常識などと言われますが、僕は世間では非常識と言われていました。それが京大に行ったらすごく普通で楽しかったんですよ。

酒井先生:俵太さんは、研究者が何を面白がっているのかがわかるから、ナビゲーターとして変人をうまく翻訳できるんです。

俵太さん:僕は先生たちが面白がっている世界に自分も入っていって理解したいんです。だから、知らないことを恥だと思っていなくて、どんどん先生に聞いていく。それが会場の皆さんの理解にもつながっているのだと思います。でもある時、本当に何言ってるかわからない先生がいて(笑)。会場のみなさんもわからないって顔してるので、先生に「先生はわかってますよね」って聞いたら、「僕もわからない」って(笑)。

西本先生:私の今日の講義も、最終的な結論は自分でもよくわかりません。

俵太さん:でもそのときピンと来たんです。研究や学問はわからない世界に突き進んでいくことなんだと。

酒井先生:講義というと、答えが出ていることを上から目線で教えるようなイメージがあると思いますが、違うんですね。そこを勘違いしている人も多いので、変人講座でくつがえしたいと思っています。

*********

変人講座の受講を終えて、筆者の心の中にもヒトのダメさを愛おしく思う感情が芽生えつつあります。折しも最強寒波に見舞われ、凍てついた夜でしたが、大爆笑と西本先生の歪んだ愛で身も心もぽかぽかしながら帰路につきました。

“変人たち”の“わからない世界”を垣間見ることができる濃厚な1時間半。真面目なイメージのある大学で、こんなオモロイ講座が行われていたとは。次回も楽しみです!

(編集者:河上由紀子/ライター:岡田千夏)