図書館といえば、一般の人にとっては本を借りる場所という存在だろう。しかし、研究者にとっては図書館そのものが学問になるという。一体どのようなことを研究しているのだろうか。『図書館を学問する:なぜ図書館の本棚はいっぱいにならないのか』の著者、同志社大学の佐藤翔先生に、図書館情報学という学問のおもしろさや図書館の役割、未来などについて伺った。

図書館情報学の3つの起源・役割とは

佐藤先生は、大学生の頃から「かたつむりは電子図書館の夢をみるか」というブログを開設し、図書館に関する話題などを取り上げて記事を書いてきた。その後、同じタイトルで専門誌でも連載。そして、それらからいくつかの記事を選んでまとめ、2024年12月に『図書館を学問する:なぜ図書館の本棚はいっぱいにならないのか』を出版した。

佐藤先生の著書『図書館を学問する:なぜ図書館の本棚はいっぱいにならないのか』(青弓社)

テーマは「図書館の本棚はいっぱいにならないのか」「なぜ図書館は月曜日に閉まっているのか」「雨が降ると図書館に来る人は増えるのか、減るのか」「人々は図書館のどんな写真をSNSで発信しているのか」などさまざま。そういえばなぜだろう?と思わせる素朴な疑問が並ぶ。データを集めて分析した結果をまとめたものだが、堅苦しさはなく、楽しみながら読めそうだ。「もしかしたら役に立つ、あるいは役に立たないかもしれないけどおもしろかったりするかもしれない知識と人間がいるぞ!」という発信(著書から抜粋)だという。

佐藤先生の専門である図書館情報学とはどのような学問なのだろうか。尋ねたところ「私は3つの起源・役割から成立した学問だと捉えています」と教えてくれた。

「1つめは職員の養成。19世紀後半、アメリカの大学や専門学校で、図書館で働く専門的な職員を養成する課程が設けられるようになったのがもともとの起源です。2つめとしては、20世紀前半になると、図書館のサービスや運営に役立つ新しい知識を、実践からではなく、実験や調査・分析から科学的に生み出そうとする人たちが現れます。これが“図書館学”のはじまりとされています。最後の3つめは、図書館にこだわらず、人が資料や情報を探したり管理しやすくするための方法や原理を研究しようというもの。コンピュータが登場したことも時代背景として影響しています。1950年代ごろに、この3つめが加わったことで“図書館情報学”と呼ばれるようになりました」

図書館情報学の魅力について、佐藤先生は「図書館や情報の管理などに役立てるという“やりたいこと”がはっきりしていて、それに対してのアプローチはかなり多様です。いろいろなやり方の人たちが似たようなフィールドを研究しているのがおもしろい」と話した。システム開発・検証に取り組む人もいれば、インタビューや観察をもとにしたり、歴史を研究する人もいる。佐藤先生はというと、数値化できるデータを分析する量的調査・量的研究を行うことが多いそうだ。

「日本では、学校の図書室を含めると、ほとんどの人が一度は図書館を利用したことがあるのではないでしょうか。誰でも自分の経験や印象に基づいて図書館を語ることができますが、経験を基にすると『人それぞれ』で終わってしまいます。でも、数字で出せると説得力があります。特に若手の頃は、経験ではベテランの先生には適いませんから。量的調査はわかりやすいですし、その割には意外な結果が出てくることもあるんです」

データは日本図書館協会が毎年発行する『日本の図書館』やオンラインで見ることができる「日本の図書館統計」、国立国会図書館が2014年に実施した「図書館利用者の情報行動の傾向及び図書館に関する意識調査」などを活用しているという。

データ分析で図書館に関する素朴な疑問にアプローチ

佐藤先生は著書について、学問としてのおもしろさの発信のほかに、もう一つの狙いとしてこの本を「新・図書館学序説」に位置づけたいと語った。「私がこの本で扱っているテーマは、かつての“図書館学”と地続きにあるもの。リバイバルみたいなことをやっています」とも話す。ちなみに、『図書館学序説』とはアメリカで1933年に刊行されたピアス・バトラー(研究者・1884-1953年)の著書のことだ。

なぜリバイバルなのかというと、かつては、佐藤先生が著書で取り上げたようなテーマを研究している人は多かったという。例えば、何段目の本がよく借りられるかという研究は1930年代に先行研究があった。1990年頃にも雨の日の利用者数に関する研究があったが、それ以降あまり見られなくなったという。

「図書館のサービスや運営に役立つような素朴な疑問に、データの分析で応えるタイプの研究は、かつての図書館学では王道だったはずなんです。ですが、今は研究する人が少なくなっています。ひと段落した感があるのかもしれませんが、実はそうでもないと私は思っています。研究が盛んだった100年前から30年前と、今とでは状況が異なっています。それを見直してやり直したい。私の立場としては図書館情報学者ですが、“図書館情報学”と名乗る前の“図書館学”として研究していそうなテーマを取り上げています」

確かに、スマートフォンで本や漫画が読めたり、生成AIが調べものをしてくれたりする現代と、100年前とでは(30年前でも)時代が違いすぎる。今の私たちが図書館に求めるものは以前とは大きく異なっているだろう。

現在、日本には市町村あるいは都道府県が運営する公共の図書館が3,292館あり(2024年12月時点)、これら図書館の利用者数は減っているという。図書館の方から相談を受けることもあり、また、ご自身も研究テーマにしているのが「利用登録者数をいかに増やすか」だと佐藤先生はいう。

「日本の図書館統計」から2018年までの図書館総数と来館者数を抽出して、一館あたりの来館者数を算出しその推移を示したもの

「図書館に来ない人のなかには、本は好きだけど自分で買う人もいれば、忙しくて図書館に行けない人もいます。昔はよく来ていたけれど来なくなった人、本や図書館にあまり興味のない人、本にも図書館にも関心のない人もいます。誰にアプローチをするかが重要だと考えています」

単純に、本は好きだけど来ていない人にアプローチすればよいのでは、と思ってしまうが、実は違うとのこと。図書館を利用しそうな素養がある人が来ていないということは、それなりの理由があるからだ。「図書館が忙しい人に時間をあげることはできないし、24時間開館などもすぐには難しい。アプローチできるのは、本や図書館にあまり興味のない人」と佐藤先生。「日本人の半数ほどは読書が好きでないとの調査結果もあります。本好きにならなくてもよいけど図書館に来てもらうにはどうすればよいか、それが最近のテーマです」

本や図書館にあまり興味のない人をいかに呼び込むか。そのヒントを掴むため、佐藤先生はいろいろな調査を進めている。ある市営図書館からの依頼でデータ分析したところ、新規登録は出生・出産、卒業・進学、就職・退職というライフステージの変化に伴って増えることや、10代未満の子どもの定着率が高いことなどがわかったそうだ。とすると、親子で参加するイベントの開催や進学・就職の時期に周知するなどが有効かもしれないと語った。

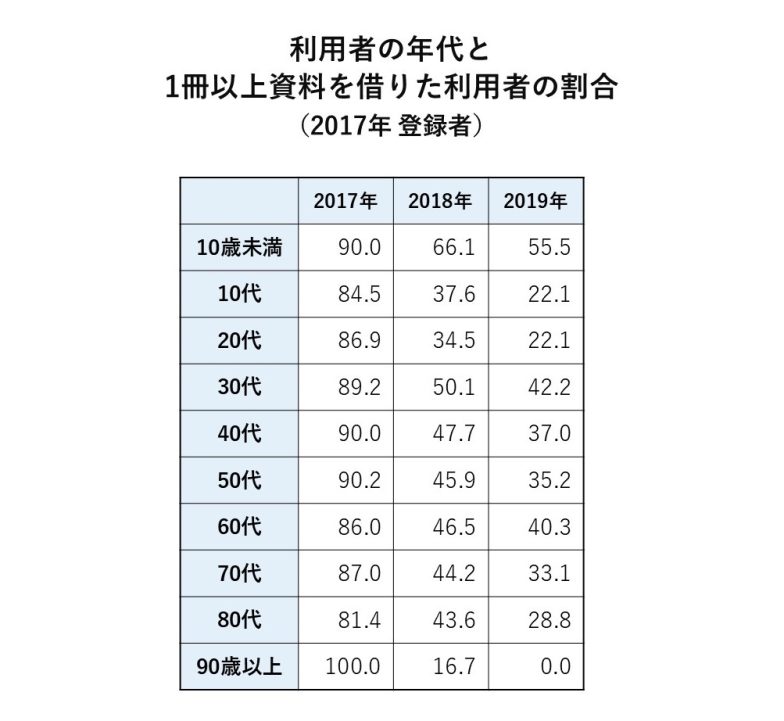

千葉県柏市立図書館のデータから。2017年~2019年までの新規登録者が17~19年の間に資料を一冊以上借りたか、また、借り出し回数の平均値・中央値を示したもの(登録した年は90%近くが借りているものの、翌年になると半数に減っている)

2017年の登録者限定だが、年代と一冊以上資料を借りた利用者の割合を示したもの。10歳未満は利用継続者が多く、親世代(30代)も比較的定着率が高い

図書館は人が集まる場所としても期待される

ただ、図書館の利用者数は減っているとはいえ、図書館の存在意義が失われたわけではなさそうだ。例えば大学図書館。「図書館に足を運ぶ研究者は減っていますが、一方で図書館の重要性は増しています。ほとんどの大学では図書館が電子ジャーナル(学術誌)などを有料で契約し、大学構内からアクセスすると見られるようになっています。いくつもの媒体と契約するので、その金額は億単位。東大では数億円といわれています」。個人で賄えるものでなく、図書館が契約してくれるかどうかは研究者にとっては死活問題といえる。

一般の図書館でも、電子書籍を貸出するところが少しずつ出てきているが、AIが浸透しているなか、紙でしか流通していない本や資料などを図書館がデジタル化して発信する役割も求められるという。

「生成AIはインターネット上の情報を組み合わせることで、出典のある正しい情報に基づいた回答をつくっています。ただ、存在しない文献を提示するといったことがあり、『やはり図書館で調べものをすることって大事だよね』なんていう話にもなりがちですが、AIが正しく答えてくれたほうが便利なことには違いありません(笑)。そのためにはAIがアクセスできるデジタル情報が豊富に必要です。なかには、地域・郷土資料や大学の資料など、その図書館にしかない情報も。そうした情報をオンラインに発信していく役割が図書館に求められていると思います」

また、人の集まる場所としての役割も重要だ。「誰もが無料で入れて、屋根があって、好きに過ごせる空間はそんなにありません」と佐藤先生。紙の資料のデジタル化がさらに進むと、空いたスペースは人が利用できる空間になっていくと考えられる。「本を読む・借りる」「資料を探す」以外で、図書館に親しむ機会も出てくるだろう。

最近では、カフェやキッズスペースを併設していたり、建物やインテリアが素敵だったりと、従来のイメージとは異なる図書館が登場している。借りた本を駅前のポストに返却できるシステムを取り入れたり、図書館を利用したコンクール(図書館を使った調べる学習コンクールなど)を開催するところもある。散歩のついでや時間が空いたときにでも、ちょっと図書館に立ち寄ってみてはいかがだろうか。

図書館まで足を運ぶのはちょっと……という人は、まずインターネットで図書館を利用するという手も。佐藤先生によれば、国立国会図書館のデジタルコレクションでは、著作権保護期間が満了したものをはじめ、絶版など書店に流通していない本や資料を公開しており、個人でも登録すれば無料で閲覧できるという。そこから図書館になじみを持つようになるかもしれない。

「自分の生活圏に図書館という場所があると知ってもらって、情報を入手する際のひとつの選択肢としてもらえればと思います。『そういえば図書館があったな』『図書館に行けばこれができるな』と、何かの折に役立つことがあるかもしれません」と佐藤先生は話した。

「個人的に図書館は好きですが、図書館好きが図書館は大事と言っていても説得力がない。客観的なデータを収集し調査していきたい」と話す佐藤先生

「これからも、もっと図書館にまつわる素朴な疑問に取り組んでいきたいです。極論をいえば『図書館はあった方がよいのか』という根源的な疑問もあると思います。私自身はあった方がよいと思って研究しているのですが、なぜそういえるのか、図書館を活用することで世の中にどんなよいことがあるのかなどを客観的に明らかにしたいと考えています」

(編集者:河上由紀子/ライター:ほんまあき)