子育ては未来への投資。佛教大学が提起する「これからの幼児教育」の重要性

昨今、少子化や核家族化、人間関係の希薄化、さらにコロナ禍と環境は激変し、この先も予測不能です。混沌とした時代の中で、未来を担う子どもたちが心豊かに成長するために、私たち大人はどうすればいいのか。この疑問に応え、今後の幼児教育、家庭教育、地域社会の在り方を説く佛教大学通信教育課程講演会「—これからの幼児教育とは—」が2023年3月5日に開催されました。

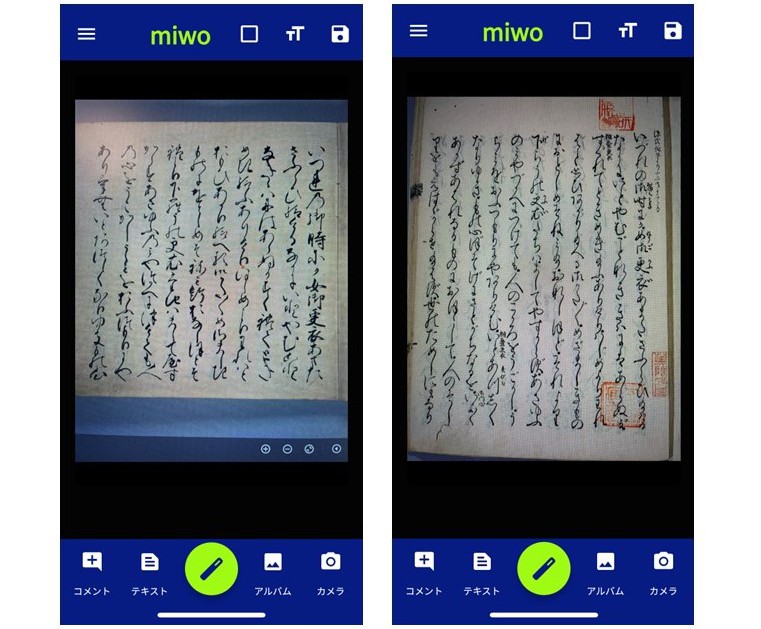

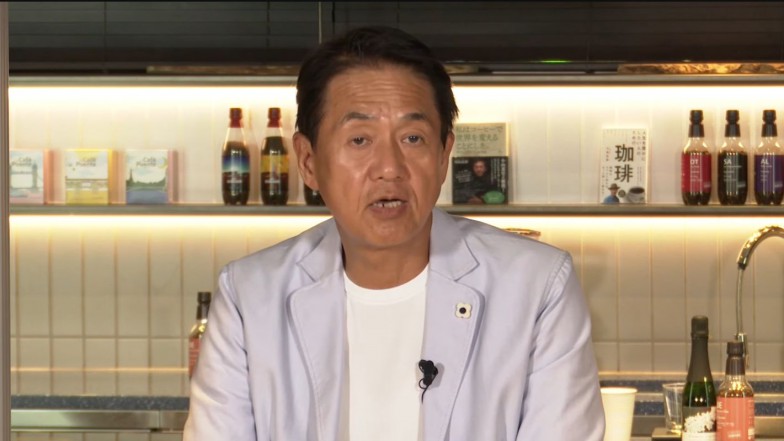

今回は、佛教大学通信教育課程70周年記念講演会として、佛教大学副学長・教育学部教授の原清治先生、同大学教育学部幼児教育学科教授・佛教大学附属幼稚園園長の佐藤和順先生が登壇し、講演のほか、対談が行われました。

「孤育て」というお母さんのワンオペが子育ての最大の課題

最初に登壇されたのは佐藤和順先生。テーマは「—これからの幼児教育とは— 今どきの子ども・子育てから考える」です。

教育学、子ども学、保育学、学校臨床教育学、教員養成が専門の佐藤先生

まず、佐藤先生は「今の家庭は子どもの人数をはじめ、家族構成の単位が小さくなっていますよね。さらに、働くお母さんが増加し、例えば、洗濯物はクリーニング、食事は外食と、家事を外部サービスに任せるニーズが高まっています。それに伴い、保護者の保育ニーズも変化。お箸の持ち方やトイレトレーニングなど、家庭で行っていたしつけを園に任せる方も少なくありません」と、子どもを取り巻く現状を説明。その中で、最大の課題になっているのが、お母さんの「孤(こ)育て」、昨今よくいわれるワンオペ育児だと、佐藤先生は警鐘を鳴らします。

「昔は、3世代同居が多く、親戚が近くにいたり、近隣の人が子どもと接したり、『血縁・地縁』のみんなで子育てを行っていました。私も子どもの頃、近所のおじさん、おばさんに叱られたりしました。今は、よそのお子さんを叱ったりしたら大変なことになりますよね。核家族化に加え、お父さんも忙しく、お母さんは孤軍奮闘せざるを得ない。この孤育てが児童虐待や少子化といった問題にも影響を及ぼしています」

孤育ての解決には、父親・祖父母といった家族の育児参画、保護者・子どもと地域をつなぐ目的縁という新しいネットワークの構築、子育ての社会化が重要と佐藤先生は提言します。この子育ての社会化について、子どもの声がうるさいといったクレームを受ける園も少なくないと厳しい実情も口にする佐藤先生。しかし、子どもは社会の一員であり、大人の未来を担ってくれる存在。これからは私たちも地域ネットワークの一員として、何らかの形で子育てに関わっていくことが必要と思いました。

育児や少子化の解決につながる夫婦関係の満足度アップ

育児の社会環境の整備に加えて、佐藤先生は、子育てには良好な夫婦関係も重要といい、いくつかのデータを示されました。

まず、円満な夫婦のもとで育った子どもは学力が高いのだそう。また、第二子出産は夫(父親)の育児参加によって決めるという妻(母親)が多い傾向があるとも言います。「円満な夫婦関係を構築するには、お互いの満足度を高めることが必要です。そのための要素として月収を10万円位アップさせることが挙げられるのですが、現実的には難しいですよね。しかし、月収アップと同じくらい効果的なのが、夫婦の会話を今より17分間増やすことというデータがあります。これならすぐにできるのではないですか?」と佐藤先生。確かに夫婦の会話を意識して増やすなら今日からでもできますよね。

「幼児教育は子どもの人格形成の基礎を築くうえで大変重要です。しかも幼少期に身につけた資質能力はその後の成長、大人になってからの幸せ、経済的安定につながることから、国も未来への投資として、予算をかけています。そのひとつが2019年10月からの幼稚園・保育所の無償化です。幼稚園・保育所は、集団生活でのコミュニケーションをはじめ、家庭では体験できない教育などを通じて、これからの子どもの健全な育ちを援助することが役割。そして、幼児教育で何より重要な役割は、これからも家庭教育にあります」と、佐藤先生は講演を締めくくりました。

学力にプラスして大切な子どもの「生きる力」

佐藤先生に続いて、原先生が登壇されました。聴講者の中には毎年出席している方も。「私のおっかけなんですよ(笑)」と、会場の笑いをとりながら、講演が始まりました。テーマは「—これからの幼児教育とは— 『学力』を育てる非認知的能力」です。

教育社会学、学校臨床教育学、教員養成を中心に、ネットいじめを含むいじめ、不登校、学力低下、若年就労問題など、幅広く研究を行なう原先生

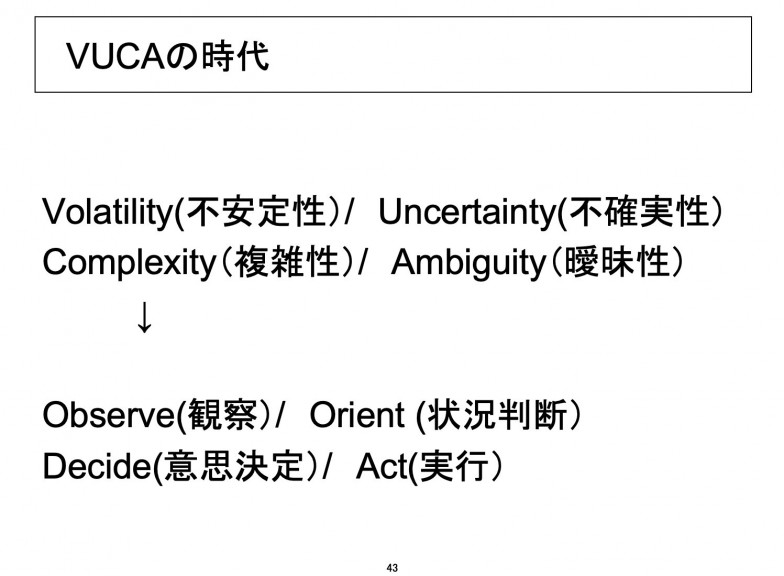

講演テーマにある「学力」と「非認知的能力」は、子どもに求められ、教育での習得をめざす能力のこと。学力は「基礎的・基本的な知識・技能」、非認知的能力は「知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力」「主体的に学習に取り組む態度」と、文部科学省が定義しています。

「学力とは、勉強やテストで正解するといった成績につながる力です。非認知的能力とは、何か問題が発生した時に、どうしようかと考えたり、どうすると問われたときに考えを示したり、また、自主的に行動したり、仲間と力を合わせて協働したり、子どもが生きていくための力のこと。よく耳にする課題解決能力やコミュニケーション能力も非認知的能力ですね。学力はもちろん大切ですが、予測不能な時代、これからの子どもたちには非認知的能力がとても重要です」と、原先生は説明します。

こうした力を養うためには、学校の勉強だけでなく、運動会や文化祭、修学旅行、部活といった課外活動での「体験」が不可欠だと原先生は言います。確かに、部活で目標に向かって団結したり、クラスメイトと揉めながらも文化祭の出し物をやり遂げたりした際に得たことは、大人になった今に活かされていると感じます。

「しかし、コロナ禍の影響で学校行事が軒並み中止となり、子どもたちは体験の機会を失ってしまいました。今後、教育の現場では体験の場を再び創出し、非認知的能力を伸ばすことがいっそう求められます」と原先生は提言します。

大人になってからでは遅い。幼児期から非認知的能力を伸ばす

非認知的能力は、学校に入学してから身につけていくものではありません。「非認知的能力は小さい頃からでも鍛え、獲得させることができます。そのため、幼児教育においても力が注がれています」と原先生。

幼児教育で獲得をめざす非認知的能力は、意欲・忍耐力・自制心・想像力・回復力と対処能力です。では、こうした力を小さな子どもにどう教え、育むのか。幼稚園や保育所はもちろん、「家庭での教育も大切です」と原先生。その効果をある学説から説明されました。

「家族みんなで美術館を訪れて美術鑑賞をしたり、クラシック音楽を聴きながら育った子どもは非認知的能力も学力バランスも良く育つと言われます」

家族での外出は子どもにとって楽しいばかりではなく、学校の行事などと同じように非認知的能力獲得につながる体験の機会。体験を通じて、親子で会話をしたり、ふれあったりすることも非認知能力の向上に効果的だと原先生は言います。

「また、非認知的能力の伸びは高校2年生ごろの年齢で止まると言われています。子どもの成長過程においては、早い段階から良好な生活・教育環境をつくり上げることが保護者と教育者の使命です」と、原先生は聴講者にメッセージを送りました

子育ては保護者の責任。そのうえで社会が積極的な協力を

佐藤先生、原先生の講演に続いて、お二人の対談がスタート。3つのポイントを挙げて対談が進みました。

1つ目は子どもの育て方についてです。「子育てでは褒めることが大切。子どもの自尊心を高めることは、成長に不可欠ですが、日本の子どもの自尊心は世界の子どもと比較すると、とても低いんですよね」という原先生の言葉を受けて、「確かにそうです。保護者や教員はつい結果だけを褒めがちですが、子どもが努力したプロセスを褒めることが自尊心の向上につながると思います」と、佐藤先生は聴講者に褒め方をアドバイスされました。結果が伴わなくても、頑張ったのであれば評価することが子どもの自信となり、次へのステップになるんですね。

当日はグランフロント大阪会場で約50名、YouTubeライブ配信では約300名が聴講しました

2つ目は幼児教育における主体性について。佐藤先生はご自身が園長を務める佛教大学附属幼稚園を例にお話しされました。「佛教大学附属幼稚園では子どもの主体性を大切にしています。例えば、登園後にみんなで朝の歌を歌ったりするのではなく、まずやりたい活動をする。そのうえで、先生は一人ひとりの様子を把握し、接していきます。園の先生たちは非認知的能力を伸ばすことに長けており、伸び伸びと主体性を身につけていく子どもたちは私の誇りです」。佛教大学附属幼稚園のように、子どもの主体性を尊重し、自由度の高い環境づくりを重視する保育法を自由保育というそう。原先生は「『自由保育』を導入する園の子どもは学力、非認知的能力ともに高いんです」とデータを紹介。「失敗しても子ども自身が考える、やってみることが重要。それが『生きる力』になります。私は50の言葉を教えるよりも100の『なんだろう?』を育むことをモットーにしています」と、佐藤先生は答えました。

最後の3つ目は、お二人の講演のポイントでもあった子どもの家庭教育についてです。原先生は先日、月曜日から金曜日まで5日間の保育料と、月曜日から土曜日まで6日間の保育料が同額であれば、“6日間預けないと損”という保護者が多い話を聞き、驚いたと言います。「その理由が『私たちが休日の土曜日も子どもを預けないと損』だというのです。子どもと一緒に過ごせる貴重で大切な休日です。体験や文化資本の重要性を講演で話しましたが、子どもの成長のキャスティングボードを握っているのはお父さん、お母さんなんですよ」と原先生。これを受けて、「そうですよね。『しつけは園でお願いします』では駄目です。何よりも家庭、そのうえで園、社会が協働して子どもを育てていかなければ。子どもと子育ての責任は保護者にあるのです」と、佐藤先生もやや強めの口調で訴えました。

これからの幼児教育では、幼稚園や保育所、地域とのさらなる協働が欠かせません、しかし、いつの時代も子育ての責任は保護者にある。お二人の言葉を聴講者の多くが改めて胸に刻み、大きな拍手の中、講演会は終了しました。