世界の大学!第5回 :シドニー大学、マット・ショアーズ博士の「上方落語研究物語」

上方落語――大阪や京都など関西で行われる落語のことである。不特定の人々を前に滑稽な噺を聴かせて金銭を得る、今の落語家に通じる人々が現れて名を成したのは元禄時代。京都、江戸、大坂とほぼ同時期に出現したが、京都が最も早かったので、落語家の歴史は上方からスタートしたとも言える。京都の北野天満宮や大阪の生國魂神社に行くと上方落語の祖たちの碑が建っている。

ところかわってオーストラリア、シドニー大学。現在その人文学部で准教授を務めているのがマット・ショアーズさんである。シドニーに移る前は、イギリスのケンブリッジ大学の助教授だった。出身はアメリカ合衆国オレゴン州だ。

マットさんの研究対象は落語、特に上方落語である。大学では伝統芸能やユーモアに関する講義を行っている。さらに日本で落語の修行経験もあるという。

上方落語を主題的に扱っている研究者はそれほど多くはなく、日本国外となるとさらに珍しいだろう。アメリカで育ったマットさんが上方落語に関心を持ち、修行まで行なうことになったきっかけとは何だったのか?イギリスやオーストラリアを拠点に、どんな研究を進めているのか?さらにオーストラリアは、近代日本の落語、さらには芸能やメディアにとって重要な役割を果たした、とある人物が生まれた地であり、そのことも尋ねてみたい――落語好きの筆者は、シドニー在住のマットさんに遠隔でのビデオ取材を行った。

新型コロナウイルスをめぐる問題は、残念なことに落語界にも影響を及ぼしている。落語会は次々と中止・延期に追い込まれ、寄席も休館となった。「落語に関する楽しい話題を提供できれば」と取材に応じてくださったマットさんは、さすが落語の専門家、立て板に水とも言うべき生き生きとした日本語で、研究や修行のことをたっぷりと語ってくれた。

落語を演じるマット・ショアーズさん

落語との出会い――帝塚山大学、そして四天王

「学部はアメリカのポートランド州立大学に通っていました。尊敬する先生がいて、その人が日本の芸能の専門家・ローレンス・コミンズ先生でした。先生から歌舞伎や狂言のことを学んで、一緒に英語歌舞伎を作ったこともあります」

大学で狂言や歌舞伎を学んだマットさんだが、学部時代には「Rakugo」なる言葉は一度も耳にしなかったそうだ。今から20年ほど前、2000年ごろのこと、「欧米の大学では落語はあまり研究対象ではなかったからではないか」と言う。落語と出会ったのは、日本に留学してからだった。

「日本文化を学ぶため、奈良の帝塚山大学大学院に留学しました。そこで芸能研究者・森永道夫先生の研究室に入ったんです。一緒に酒を呑むことも大事な研究活動という先生で(笑)。あるとき先生から『面白い人を紹介するので温泉に行きましょう』と言われて、温泉地で呑んでました。そこで優しい感じの、一人のおじさんを紹介されまして。名前も聞いたはずですが、そのときはよくわからず、覚えられませんでした」

大学院の先生の紹介で出会ったこの「おじさん」こそ、上方落語界の四天王の一人と言われる名人だった。

「その後、森永先生に誘われて大阪の落語会に行く機会がありました。2002年9月8日、初の落語体験です。そこで、森永先生が『マットくん、覚えてる?あの落語家が、温泉で会った人だよ』と。五代目桂文枝師匠でした」

明治、大正と絶大な人気を誇った関西圏の落語だったが、人気落語家の相つぐ逝去や近代漫才の台頭もあって陰りを見せ、第二次大戦後にはわずかな数の落語家が残るのみだった。

五代目桂文枝は、そうしたなかで、三代目桂米朝、六代目笑福亭松鶴、三代目桂春団治らとともに上方落語の復興を支えた。この4人はいつしか「上方落語四天王」と呼ばれることになる。

「客席は笑いの渦でした。ドカンドカンとウケている。ところが私は、日本語を5、6年勉強していたのに、文枝師匠が何の話をしているのか、ほとんど理解できませんでした。落語はたいてい、本題に入る前のマクラがあり、本題があり、最後にオチがあるという構成ですが、私はマクラの冒頭の軽い挨拶(前置き)くらいしかわからなかった。すごく悔しかったんです。『この芸を理解したい』『理解できたら面白いはずだ』と思って、落語の勉強をしようと決めました」

シドニー大学の研究室にて

落語の修行――2人の師匠

落語研究をスタートさせたマットさんは、落語家の見習いも始めた。

「文枝師匠のもとで見習いをさせてもらえることになりました。芸名は加登利千光満津都(かとりせんこうマット)。2002年から2004年まで、師匠の晩年です。住み込みではなく、用事を頼まれたとき楽屋に行ってお手伝いしたり、遠征のお供をしたり。

当時師匠は大阪に、私は奈良に住んでいました。ときどき師匠から電話がかかってきて、

『マットくん、大阪これる?』

『はい、いますぐ準備します!』

『あ、いや、今じゃなくてな、週末なんやけど』

本当にあたたかい、優しい師匠でした」

五代目桂文枝師匠と(東京文枝の会にて、2003年ごろ)

マットさんはその後、2010年から2年間、四代目林家染丸師のもとで修行を行った。染丸師は、寄席のお囃子に関する書籍も出している、研究肌の落語家である。

「毎日染丸師匠の自宅に行って、買い物や炊事、着物のケアをし、運転手もしました。『染丸』のように『マット丸』とか、そんな芸名を期待してたわけですが、玄関真人になりました。玄関マットです(笑)。師匠曰く、

『今は玄関真人。頑張ったらトイレ真人や』

『それは、なぜです?』

『うちは玄関入って二階に行くとトイレがある。上にあがっとるやろ』」

染丸師から稽古をつけてもらったこともあるマットさんに、得意な演目は?と質問すると、次のように答えてくれた。

「落語家は師匠に稽古をつけてもらい、許可を得てから人前でネタおろしをするのです。私が許可を得ているのは一つだけ。それ以外は、教育目的で勝手に行っているだけという考えです」

「だから、得意と言えるような噺はありません」と落語界の流儀を尊重する。許可を得た一つだけの噺は「酒の粕」だそうだ。

「ある時、東京大学で留学生相手に日本語と英語で交互に落語を演じるという初仕事が来ました。染丸師匠に相談したら『酒の粕』はどうやと。酒粕を食べて酔っ払った男についての短くてバカバカしい噺です。

その稽古中、師匠は『英語で聞かせてくれるか?』って。英語の落語を、目を閉じながら聞いてくれていました。噺が終わると『しかし君、…英語うまいな』と(笑)。

『酒の粕』には喜六(きろく)という名前の男が出てきますが、師匠は『英語だとKirokuは響きが悪い。Kikiに変えたらどうや』。なんだかセキセイインコみたいな名前になったんですが、本番ももちろんKikiにして演じました」

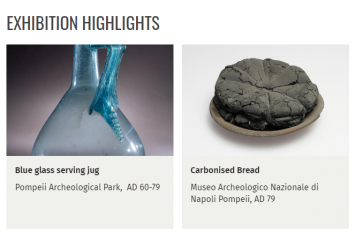

染丸師匠(左)と。右は染丸師匠の8番弟子、林家染左さん(ワッハ上方のレッスンルームにて、2011年ごろ)

上方落語の研究者として

修行中を振り返り、「半分弟子、半分研究者」のようだったとマットさんは語る。間近で見る師匠の芸は、研究にとってこの上ない事例だっただろう。しかし上下関係が厳しい落語界に入り、師弟の関係となることで、むしろ研究対象である落語や落語家と距離を保つのが難しくなることはなかったのだろうか。

「弟子入りの前に文献などを通して客観的な視座を身につけていたことで、研究の客観性は維持できたと思います。また、日本以外の国や学界において、英語で落語を紹介し広めるという自分の役割も常に意識していました」

こうして文献と修行の双方を通して研究を進めていったが、落語の学術的研究は数が限られていたし、扱う対象にも偏りがあったようだ。

「英語で書かれた落語の研究書が1990年に出ていました(※1)。でも、いくら読んでも師匠の落語とは違うんですよ。『東京の落語』を念頭に書かれた本だったからです」

東京落語と上方落語は、道具、演目、階級制度の仕組みなど、異なる部分も少なくない。マットさんは「派手さ」の違いに触れる。

「東京と比べ、上方落語は派手で陽気です。噺の途中に演出としてハメモノ(鳴り物)が入ってきたり音も多い。着物も、東京では比較的渋い色が好まれますが、上方では紫やピンクなど、色とりどり。高座(舞台)に登場するときの歩き方からも陽気な雰囲気が伝わってくると思いますね」

江戸・東京の落語はお座敷という屋内空間を中心に発達したのに対し、上方落語は往来での興行だったため、行き交う人の注意をひく派手な芸になっていった、とも言われる。

マットさんは、東京落語中心だった落語研究の領域に、上方落語の研究で切り込んでいった。

「関心を持ったのはハメモノがふんだんに使われ、他の芸事もとり入れた落語。そして特に商人が出てくる噺の研究です。例えば『蛸芝居』という演目。舞台は大阪の商家で、旦那から丁稚までみんな歌舞伎好き。何をするにも役者の真似して、掃除ですら芝居がかっている。あげく、魚屋から買った『蛸』まで芝居をやり始めるという噺です。

これも東西落語の違いの一つだと思いますが、上方では商人中心の噺が多いです。しかし、そこに登場する商人・奉公人たちは、いわゆる『商人気質』――勤勉で、節約家で、悪所を避ける――とは逆のことをするんですね。無責任で、欲に勝てず、すぐお茶屋や芝居小屋に行ってしまう。こういう、商人に対する一般的なイメージと落語に出てくる商人との矛盾が生み出す、上方落語における滑稽さやユーモア、風刺の問題を扱った本を、近々出版予定です(※2)」

オーストラリアと落語の不思議な関係

ここで、落語好きの筆者は、手持ちの落語関係資料から、一枚のレコード盤を取り出し、画面越しでマットさんにお見せした。

「おお、これは本物ですか?」――マットさんにお見せしたのは、1903(明治36)年、イギリスで働いていた録音技師フレッド・ガイスバーグが来日して制作した、日本最初期のレコードのうちの一枚。上の写真は、夏目漱石の『三四郎』にもその名が登場する落語家、三代目柳家(屋)小さんのレコードである。が、今回尋ねたかったのはこのレコードの中身ではなく、一連のレコード制作にあたって、ガイスバーグと日本の芸能人たちとの仲介・通訳を務めた、とある人物についてである。

「ヘンリー・ブラックについてですね。彼は1858年オーストラリアで生まれ、1865年、横浜で新聞記者・編集者をしていた父の後を追って日本へ行き、1891年から快楽亭ブラックの名で噺家として活動していました」

明治時代の日本で芸人になり、歴史に残る録音セッションに携わったオーストラリア出身の快楽亭ブラック。マットさんが住むオーストラリアは、ある意味で、近代落語の幕開けにもつながる場所、というと強引だろうか。

ところで、この快楽亭ブラックは、オーストラリアでよく知られた人物なのか、尋ねてみた。

「ちょうど先日、鹿鳴家英楽さんが、シドニーで英語落語会を開きました。英楽さんがブラックの写真をお客さんに見せて、『この人、知っていますか?』と。お客さんはほとんど誰も知りませんでした(※3)。オーストラリアにそんな人がいたんだねって、驚いていました」

そもそも、オーストラリア(やイギリス、アメリカ)では落語自体がそこまで認知されていないそうだ。

「大学でジャパノロジー(日本学)をやっている教員なら落語を聞いた経験もあるでしょう。学生たちも、マンガの『昭和元禄落語心中』から興味を持つ人が増えています。でもそれ以外の人は、教育、交流目的で行われる英語落語のイベントなどで落語を聴いたことがない限りほとんど知らないでしょうね。残念ながら日本といえば日本車・電気製品、という感じに思う人もまだまだ多いですから」

海外で落語を広める

落語は欧米において、外交や社会教育の一環で紹介される機会もある。しかし話し言葉を軸とする芸で、時代背景も江戸~昭和初期が多い。日本国外での上演は一筋縄にはいかなそうだ。

「爆笑王、桂枝雀師匠が得意とした英語落語という方法はありますね。ただし、英語を使って『こんな芸が日本にあります』という紹介に留まるのでは、魅力は伝わりにくい。私は、英語を使う落語家の方々には『英語落語の名人』をめざして欲しいと思っています。例えば枝雀師匠は、必ずしもネイティブのような英語を話すわけではありませんでしたが、しかし英語であっても『つかみ』や『間のとり方』などが素晴らしく、外国語を使っていることを忘れさせるような名人芸でした」

一方で、落語は視覚的要素も大切だ。

「『動物園』や『尻餅』のような仕草の多い落語は海外で人気です。コミカルな仕草が多いと、日本語で、しかも字幕なしでやっても結構ウケています。これはこれでいいんですが、ハメモノなどの入った大ネタもぜひ挑戦していただきたいですね」

今後マットさんは、研究者、教育者として「落語をもっと広めていきたい」と語る。その言葉には強い意志が感じられた。

「いまでも欧米の学問世界では、落語は研究対象としてちゃんと認識されているわけじゃありません。日本を語るとき、やはり古今和歌集や源氏物語のような価値の定まった古典が真っ先に参照されます。

それから、『落語は演劇なの?文学なの?』と聞かれます。欧米の基準では、落語は既存のカテゴリからはみ出すわけですよ。そして内容も不真面目で下品だと思われてしまうところがある。

でも私にとって落語はとても重要なんですよね。森永先生や文枝師匠に出会わなかったら、染丸師匠がいなかったら、今の私は存在しないでしょうしね。私は落語研究を続けますよ。研究を発展させて、落語家を招待して、世界に落語を広めていくのは自分の使命だと思っていますので」

高座でのマットさん。オレゴン州の実家で造った衝立(「膝隠し」)と机(「見台」)が設置され、拍子木も置いてある。上方特有のスタイル

注―――

※1. Heinz Morioka and Miyoko Sasaki, Rakugo: The Popular Narrative Art of Japan (Cambridge: Harvard Council on East Asian Studies, 1990)

また、2008年には新しい東京落語研究の洋書が出ている。Lorie Brau, Rakugo: Performing Comedy and Cultural Heritage in Contemporary Tokyo (Lanham, MD: Lexington Books, 2008)

※2. M.W. Shores, The Comic Storytelling of Western Japan: Satire and Social Mobility in Kamigata Rakugo (Cambridge University Press)[『西日本の滑稽話芸-上方落語における風刺と社会的移動』、ケンブリッジ大学出版から出版準備中]

マットさん初の単著。早ければ今年中に出版されるという。なお、マットさんが日本語で書いたものとしては、「落語は海外にどう見せるべきか」(早稲田大学演劇博物館・2016年度秋季企画展 図録『落語とメディア』所収)という論考がある。

マットさんの近況やこれまでの業績についてはウェブ・サイトやTwitterも参照してほしい。

・ウェブ・サイトURL: mwshores.com

・Twitter:@mw_shores

※3.このとき、マットさんのオーストラリアの友人で、作家・ジャーナリストのイアン・