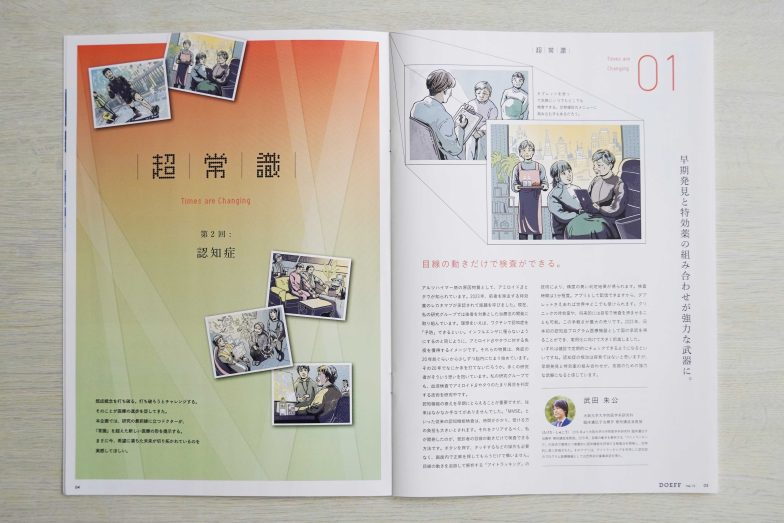

超高齢社会で介護や支援を必要とする人がますます増える中、「モンテッソーリケア」とよばれる介護を行う高齢者向け施設があります。モンテッソーリケアとは、イタリアの医学博士であるマリア・モンテッソーリが考案した子どもの主体性や尊厳を尊重する「モンテッソーリ教育」の理念を、高齢者や認知症の方の介護に取り入れたものです。

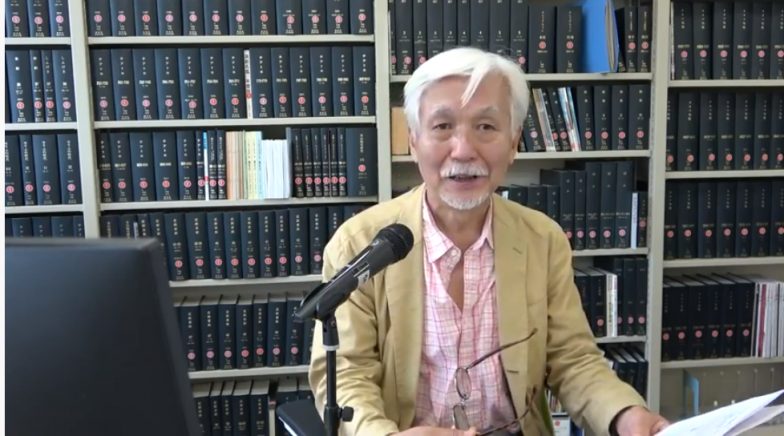

2020年に一般社団法人日本モンテッソーリケア協会を立ち上げ、モンテッソーリケアを研究、実践するのが大阪大学工学研究科特任准教授の杉田美和先生です。杉田先生はまちづくりの研究に取り組む中で「まちづくりには福祉が重要だ」と、自ら高齢者向け施設「柴原モカメゾン」(サービス付き高齢者向け住宅)と「暮らす看護ホスピスもかの家」を設立し、モンテッソーリケアを取り入れた運営をされています。どのようなケアが行われているのか、施設に伺って話をお聞きしました。

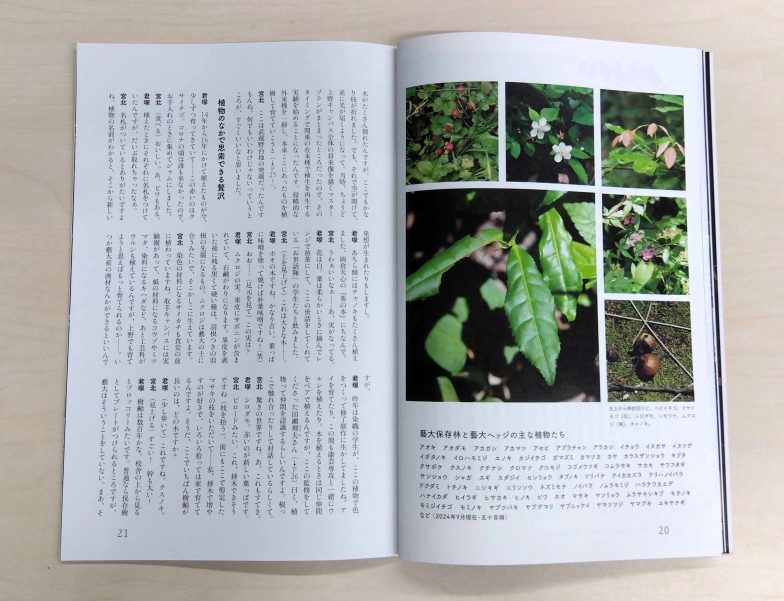

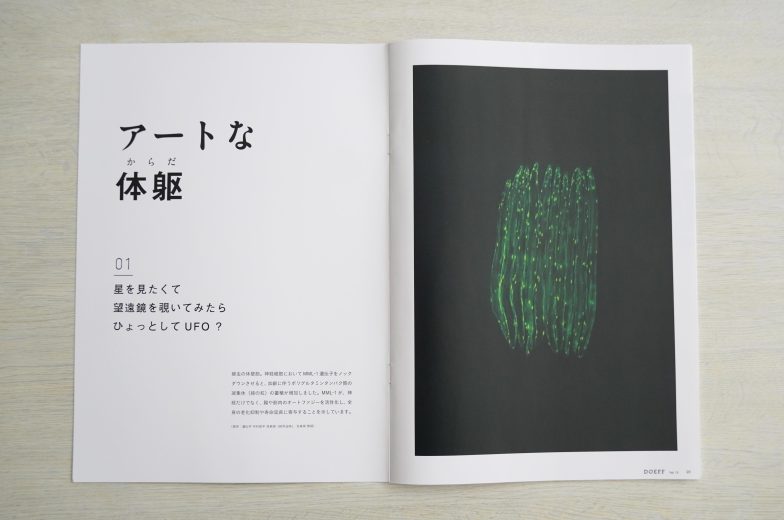

モンテッソーリケアが行われるサービス付き高齢者向け住宅「柴原モカメゾン」(大阪府豊中市)。まちづくりの観点から外観に格子が取り入れられ、夜はライトアップされる

介護が必要でも、自分でできることは自分で

大学卒業後はエンジニアとして就職し「もともと、頭の中が『0、1』のコンピュータ技術者でした」と笑う杉田先生。自身の子育てを通じてモンテッソーリ教育と出会い、その縁で「モンテッソーリケア」を知り、オーストラリアにあるモンテッソーリケアの現場を視察。そこでは認知症の方がそれぞれの役割をもち、生き生きと過ごしていたことに感動したといいます。

モンテッソーリケアには、どのような特長があるのでしょうか。

「介護が必要になっても自分でできることは自分で行い、コミュニティの中で自分の存在意義を見つけて生き生きとした毎日を過ごせること。そのために、一人ひとりの高齢者に寄り添う介護です。たとえば……」杉田先生はそう言って、私の前に色の異なるボールペンを二本差し出し「どちらのペンがいいですか?」と問いかけました。

「一本のペンを差し出されて『このペンをどうぞ』と言われるのと比べると、どうでしょうか。これは一例ですが、この施設ではダイニングの椅子も色違いのものをそろえたり、朝食は一部ブッフェ形式にしたり。好きなものを選ぶことができると自分の意思が尊重されていると感じ、安心感を覚えます」

杉田先生

好きなものを選択できることで、自尊心が向上するのですね。食事や入浴などで介助が必要な場合は、どのようにサポートするのでしょう。

「スタッフの見守りのもと、できるだけご自身で行っていただけるようサポートします。人は何かをできなくなると自分の存在価値に不安を抱くようになり、それが妄想や抑うつ、意欲低下や徘徊など、認知症の周辺症状を引き起こす一因となります。安全を確保しつつ、できることをしていただくことで残された機能が保たれ、達成感が得られます。精神的な満足を得ると、認知症の周辺症状を減らすことができるのです。

ここで大切なことは、失敗してもいい『エラーフリー』の考え方。失敗を指摘したりとがめたりしないことが、意欲や自信につながります」

自身の存在意義を実感する「役割」

杉田先生によると、モンテッソーリケアの実践には3つの大きな特長があります。

一つ目の特長は「役割」です。

「人は一方的にサポートしてもらうだけでなく、誰かの役に立ちたいという気持ちがあります。その思いを尊重し、たとえば調理の手伝いや食器洗い、植木の水やりなど、日常生活の中でその方が自主的に担える役割を持っていただくようにします。

コミュニティの中で役割をもつことで自尊心が向上し、さらにさまざまなことを自発的にしてくださるようになります。食器を洗える方は他の方の食器も洗ったり、他の入居者の車椅子を押して介助したり。スタッフも、そうしたくなるような環境づくりを行っています」

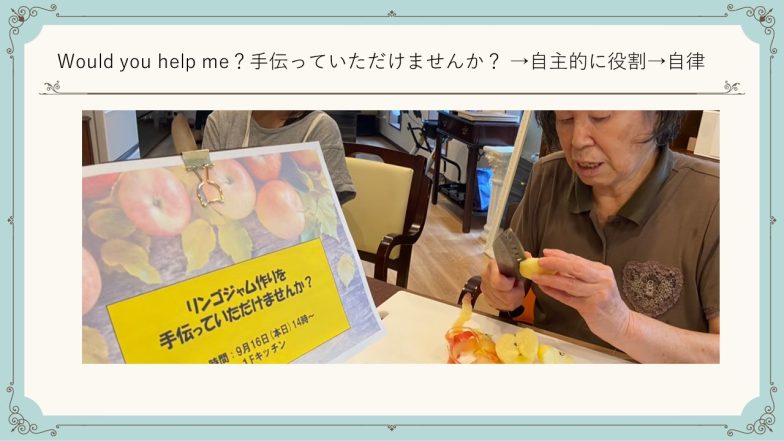

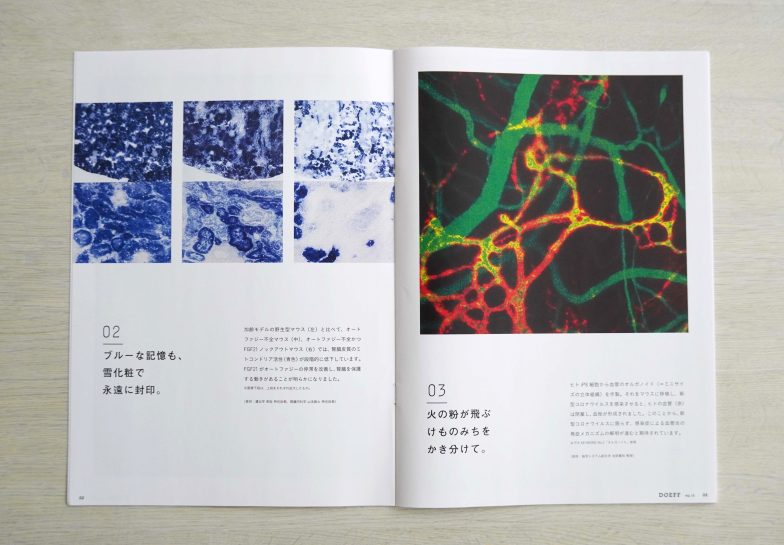

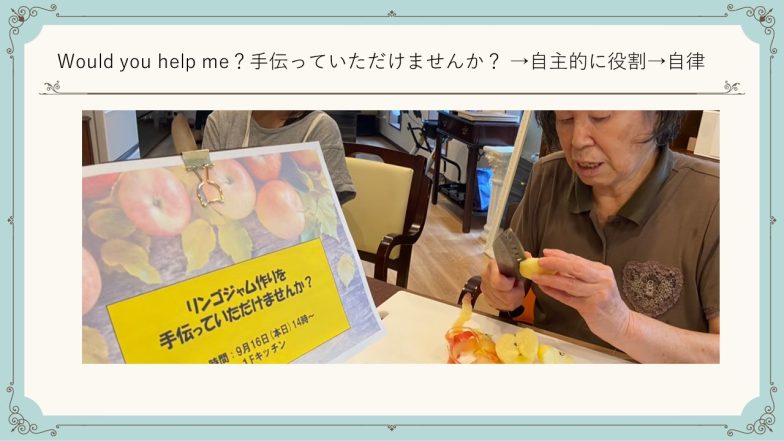

役割をもっていただくようスタッフから提案する場合は「言葉の使いかたがとても大事」とのこと。たとえば下の画像には、ジャム作りを提案するボードが写っています。

ボードに書かれている文字は『リンゴジャム作りを手伝っていただけませんか?』。

「なにげないようですが、配慮された丁寧な表現を使うことで、自然に取り組んでいただくことができます。役割をもち、人に感謝されると自分の存在意義を感じることができ、さらなる意欲につながります」

精神的な満足を得る「アクティビティ」

二つ目の特長はアクティビティ(活動)です。

「その方の興味あることや好きなこと、長所をしっかりと観察して、その方に合ったアクティビティを準備します。たとえば歌を歌うことが好きな方、数字の計算が得意な方、コーヒーの豆を挽くのが上手な方など、それぞれの方が人生の中で培ってきた感性や経験を引き出すような作業やゲームなどです。

こうしたアクティビティはその方の残存機能を維持するだけでなく、精神的な満足感を高め、認知症の周辺症状を減らすことにつながります。スタッフの見守りのもと安全を確保した上で、ご自身で作業をしてもらえるようサポートします」

食事、入浴、排泄、着替え、ボタンをかけるなど、日常生活の動作すべてがアクティビティとなり得るとのこと。アクティビティを通して、新たな役割が発見されることもあるそうです。

自立の強い味方となる「サイン」

自分でできることをしたいという思いがあっても、記憶障害によりさまざまな困り事が起こるのが認知症です。三つ目の特長は、認知症の方に安心感を与える「サイン」です。

「忘れてしまうということは、本人にとっては不安なこと。認知症の方は不安の中にあります」。その不安は、自分の存在意義に関わるものだといいます。

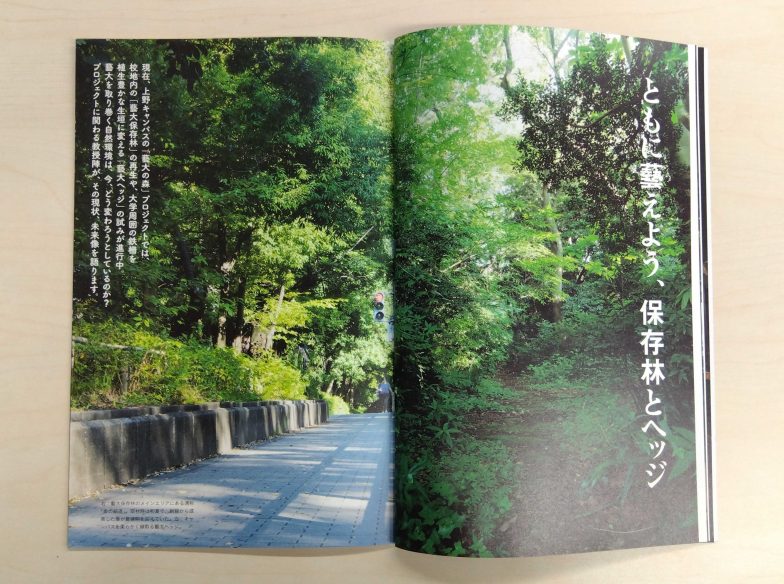

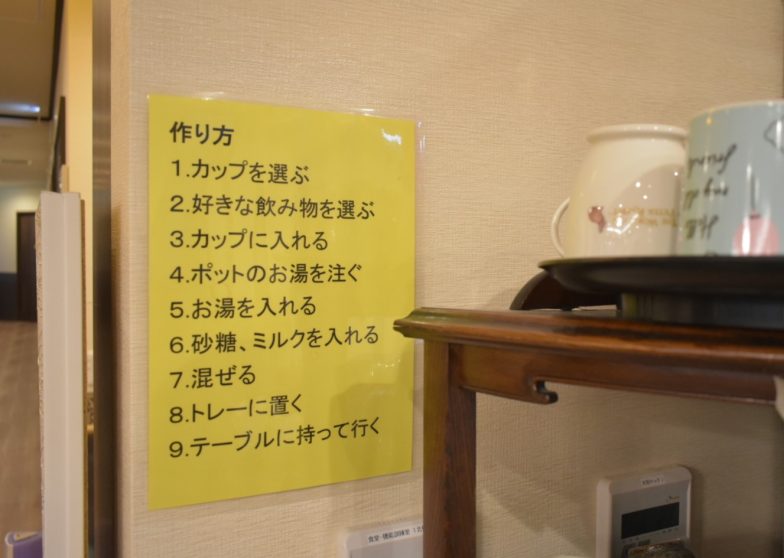

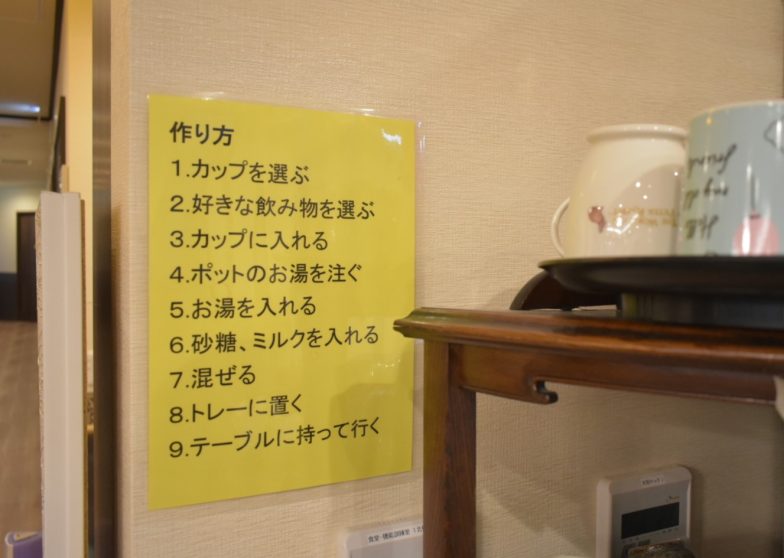

そこで役立つのが、記憶を補う「サイン」です。自分の部屋がわからなくなる方のために、部屋のドアにその方の若い頃の写真を貼る。来客の予定を思い出しやすくするため「何時に誰が来る」などの予定を記す「キューカード」。お茶の淹れ方、トイレの手順などを記した「タスクブレイクダウン」。人生の良い思い出をまとめた「メモリーブック」など。メモリーブックには、家族や親族の顔を忘れた方のために顔写真つきの家系図をつけることもあるそうです。

タスクブレイクダウンの一例

サインは黄色地に黒字が一番見やすいそうです

「役割」「アクティビティ」「サイン」など、生き生きと自分らしく生きるために、どれもとても有効だと思います。一方、こうした方法では対処しきれない事態も認知症の方々には起こるのではないでしょうか。

「モンテッソーリケアには様々な方法がありますが、認知症の方の要望や困りごとはいろいろです。たとえば、どうしても一人で外出したいという要望をお持ちの方がいれば、その要望に沿う方法を考えます。その方の場合、外出するとき当初はスタッフがついて行って見守っていましたが、確実に一人で帰って来られるので、ご家族とも相談して「外出許可証」を作成して本人にお見せし、エアタグ(スマートフォンなどで位置情報を探索できる紛失防止タグ)をお持ちいただき自由に外出していただいています。

『幸せなことは忘れてしまうかもしれないが、幸せな気持ちは忘れない』とその方におっしゃっていただき、認知症の方の本心を伺えた気がして感動しました。

多様な場面において、相手の尊厳を大切にするというモンテッソーリケアの理念に基づき、トライアンドエラーで最適な方法を考えます。そのためには相手をじっくりと、愛情をもって見ることが大切です」

こうしたケアにより、入居者の方にはどのような変化が見られるのでしょう。

「入居当時は自分で食事できず、歩けず、不穏状態の時間が長かった方がいました。その方は、容器に入ったボールをスプーンですくって別の容器へ移すというアクティビティを行うことで、自分で食事をとれるようになり、嚥下機能がよくなり、手を引けば歩けるようになり、さらに泌尿器系の疾患を改善することで、不穏状態がほとんど無くなりました。

また別の方の場合、この施設に来られるまで暴言や妄想が激しかったのですが、コーラス部長という役割を担っていろいろな人と関わるようになり、穏やかになられたという例もあります」

痛みや不安がなく、自分らしくいられること、自分の存在意義を感じられること。精神の安定のために欠かせないことだと感じます。

介護が必要でも必要でなくても変わらないこと

今後のケアのあり方について、杉田先生はどのようにお考えでしょうか。たとえば今、介護現場でのロボットやICTの活用について耳にすることがあります。

「当施設はリビングラボ*として、大手IT企業と大阪大学と協同研究をしています。ICTは介護の手助けになると考えており、たとえばロボットが血圧を測ることもできるでしょう。

ただ、血圧を測るときにも、人間であれば『今日の体調はどうですか』などと言って相手の腕を取るスキンシップやコミュニケーションがある。これらを継続することがとても大事です」

*リビングラボ…実際の生活空間を再現し、利用者参加のもと、新しい技術やサービスの開発を行うなど介護現場のニーズを踏まえた介護ロボット開発を促進するための機関

「皆で『豊かな心の世界』を作っていくことを目標にしている」という杉田先生は、2025大阪・関西万博で「未来の介護」の出展を予定。また、モンテッソーリケアの研究と実践のみならず、経営者として企業やまちづくりのコンサルティングも行っています。取材の最後に、こう語った言葉が印象に残りました。

「もともと、福祉がこれほど大事だとは思っていませんでした。企業のコンサルティングをしていて、企業をより良くすることが社会を良くすることだと思っていたのです。でも企業には、基本的には元気な人しかいません。それは社会のごく一部分の切り抜きでしかない。社会には赤ちゃんも高齢者もいて、全部で社会が成り立っています。

子どもにはモンテッソーリ教育、ケアが必要な人にはモンテッソーリケア。では、成人で、今そうしたサポートを必要としていない人はいかがでしょうか。皆で『モンテッソーリライフ』を送っている、または求めていると言えるのではないでしょうか。尊厳をもち、人との関わりの中で自分らしく生きること。マリア・モンテッソーリがうたった理念は、人生のどの段階においても変わらないと思います」

介護が必要かどうかにかかわらず、人は自律的に、尊厳をもって生きたいと願っている。モンテッソーリケアの根底にある考え方は、すべての人に通じる指針だと感じました。

(編集者・ライター:柳 智子)