全国の大学が発行する広報誌をレビューする「大学発広報誌レビュー」。今回とりあげるのは、高知大学が発行する「高知大学マガジン SRU」です。SRUとはSuper Regional Universityの略で、高知大学がめざす「地域を支え、地域を変えることができる大学」を表す言葉でもあります。

高知大学は高知市に本部を置く国立大学で、高知の自然や社会を活かした実践的な研究と学びに強みをもちます。巻頭記事「研究のススメ!」では毎回2名の研究者に焦点を当て、高知大学の研究を紹介。最新号(2025年7月発行)で紹介されているのはアオウミガメの研究です。

高知大学マガジンSRU vol.8 巻頭記事「研究のススメ!」

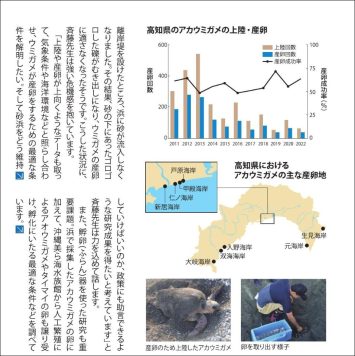

高知県はアカウミガメの産卵地として知られ、四国で最も産卵数が多いのが高知海岸です。高知海岸まで車で10分という立地にあるのが高知大学総合研究センター海洋生物研究教育施設。記事では30年以上にわたってウミガメの研究に取り組む同センターの斉藤知己教授が、産卵数の減少などアカウミガメを取り巻く環境の厳しさや研究の展望を語ります。

「研究のススメ!」より。右上のグラフは高知県のアカウミガメ上陸・産卵回数、産卵成功率を表す。高知海岸で調査した中で一番多かったのは2013年の88回。それが2023年には6回にまで減った

記事によると、アカウミガメの産卵回数が減少している原因の一つは「誤って置網に入ったり、はえ縄にかかったりするなどの混獲だと思います」と斎藤先生。高知県のお隣、徳島県の蒲生田海岸の場合は、農地を高潮から守るための離岸堤により浜に砂が流入しなくなるなど、環境の変化も大きな要因だといいます。

斎藤先生は「ウミガメが産卵するための最適な条件を解明し、砂浜をどう維持していけばいいのか、政策にも助言できるような研究成果を得たい」と語ります。

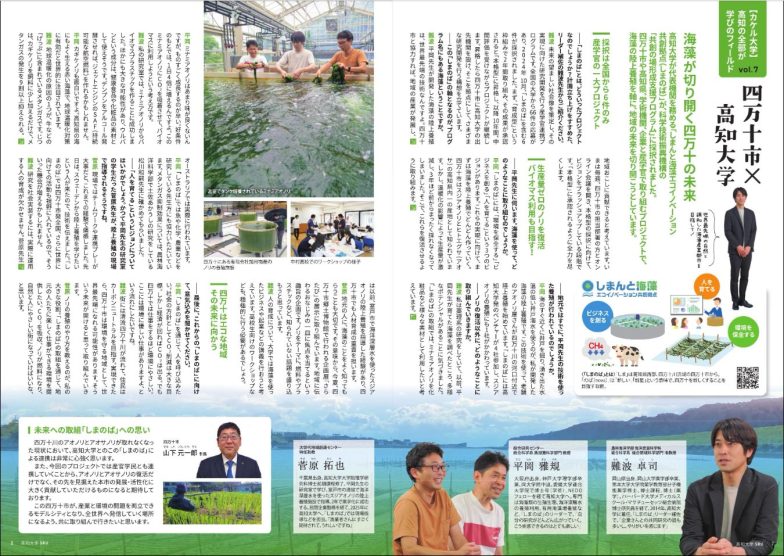

地域と連携した取り組みを紹介するコーナーも。最新号のテーマは「海藻が切り開く四万十の未来」。

高知県四万十市はスジアオノリとアオサ(ヒトエグサ)の県内一の産地として知られていますが、スジアオノリは2020年度から、ヒトエグサは2021年度から、温暖化の影響で全く取れなくなってしまいました。

そこでスタートしたのが、四万十市と高知県、企業が参画し、高知大学が代表機関となって海藻の復活や環境保全、ビジネスの創出に取り組むプロジェクト「しまんと海藻エコイノベーション共創拠点」です。記事では、このプロジェクトについて3名の先生が紹介しています。

地域との連携を紹介するコーナー「カケル大学」。毎回、地域に根ざした産学官の活動が紹介されている

高知大学が開発した技術を使ってアオノリを陸上養殖するほか、ミナミアオノリからバイオマスプラスチックを作ったり、ミナミアオノリにCO2を吸着させてバイオマスとして利用したりする構想があるそう。

なかには、ちょっと意外な研究も。地球温暖化の原因の一つにメタンガスがありますが、高知県の海によく生えるカゲキノリという海藻を牛の飼料に加えると、牛のげっぷに含まれるメタンガスを9割以上も抑えることができるといいます。こうした取り組みからは「食べる」だけではない、海藻の可能性を知ることができます。

「経済が回ればCO2は出る。でも四万十では仕事をするほど環境に優しい。ここには環境に優しい仕事がありますよという流れにしたい」(プロジェクトに関わる平岡雅規先生)

バックナンバーでは、土佐和紙を使って作品をつくる卒業生の和紙アート作家や、「海洋医学」「海洋医療」など耳慣れない学問の紹介も。高知だからこそできる研究や教育内容は、どれも興味深いです。

*広報誌「SRU」は年3回発刊で、高知県内各所に設置。デジタルブックでも閲覧できます

(編集者・ライター:柳 智子)