日本企業の99%以上を占める中小企業にとって、昨今の日本経済はまだまだ優しいとは言いづらい状況です。そんななか、長年中小企業研究を行っている大阪経済大学が、「勝ち抜くための中小企業セミナー」と題した中小企業経営に関わるセミナーを北浜社会人大学院で開催しました。

今回は全3回にわたるセミナーの内容を振り返ります。

「勝ち抜くための中小企業セミナー」は、厳しい状況が続く現代で中小企業が生き抜くためにはどうすればいいか、そのヒントになることをめざして開催されたセミナーです。各回は経営者をはじめ、幹部として経営に携わる方や中小企業経営者との関わりが多い方など、「中小企業経営について知りたい」というビジネスパーソンが多く参加していました。

全3回累計で108名が受講し、経営学の視点からみた成長の秘訣など、さまざまなヒントに耳を傾けていました。

第1回のテーマは「何が中小企業の明暗を分けるのか」。登壇されたのは江島由裕教授。

勢いのある中小企業の共通項や企業がもつ組織としての財産を活かすための企業家的な志向性(EO:Entrepreneurial Orientation)についてのお話しが中心でした。実際に成長している企業の事例紹介だけでなく、その転換点がどこだったか、また成長の理由が学術的にどのように説明できるかなどについても論説。

さらに、成長する企業に共通する企業家的思考についてとその重要さ、成長するために大切な3つのポイントなど、企業の成長に特化した講義を展開されました。

私も参加させていただきましたが、長い年月をかけて作られた経路依存性にもとづく経営資源や、ピンチとチャンスはその企業が置かれている環境を企業がどう認識するかが重要だというお話しがとても興味深かったです。

参考:「企業家的な思考が成長の鍵 大阪経済大学『勝ち抜くための中小企業セミナー』レポート」

第2回では「中小企業と海外展開」をテーマに、遠原智文准教授から、中小企業が海外展開を行うことの意義、そのための人材確保や人材育成などについての講義が行われました。また、事前のレポートでも伺ったように、参加者同士のディスカッションも開催され、企業の海外展開について業種や立場を超えて議論はかなり白熱したようです。

参考「大阪経済大学北浜社会人大学院『勝ち抜くための中小企業セミナー』直前レポート」

また最終回の第3回では、太田一樹教授と福田尚好客員教授が登壇。経営学者である太田教授と、中小企業診断士である福田教授が、理論家と実務家の立場で対談。データに基づく実証も多く、中小企業の実務にもとづく知見から海外展開を視野に入れた成長戦略や人材育成について考える機会になりました。また、テクニックやノウハウだけでなく、企業経営における人間性の本質的な重要性やブランド戦略の見直しなどにも目を向けるきっかけにもなったようです。

経営学というのはもっと学問よりの理論が中心かと思っていましたが、身近な具体例や統計資料からわかりやすく、実際の経営をふまえてどうすればいいかを聞けたことがおもしろかったです。また、漠然と感じている「強み」や人材育成などを理論でもって説明されることで、自分のあいまいな考えを分析して、具体的に認識できたのも大きな成果だと感じました。

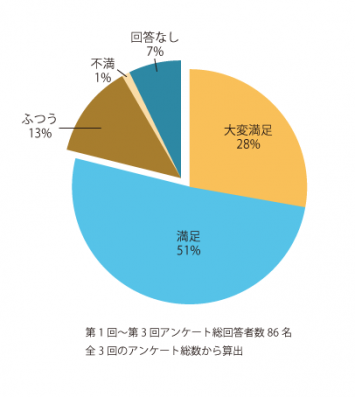

参加者アンケートを見てみると、約80%の方が「大変満足」「満足」と回答。また、「中小企業と関わる立場で、何を考えればいいかの参考になりました(第1回参加者)」、「ディスカッションで立場の違う人の意見を伺えたのが良かった(第2回参加者)」、「改めて経営はテクニックやノウハウよりも、人間性が重要、人材の重要性を感じた(第3回参加者)」など、みなさま何かしらのヒントを得られた様子でした。

中小企業は本当に力がない存在なのか?

改めて考えると、確かに中小企業を取り巻く状況は厳しく、取り組む課題も多いように感じます。しかしその中でも自らの企業がもつ武器をしっかりと把握し、成長に転換できる企業があることは確かです。また、広い市場を戦場とする大企業とは違い、中小企業はその地域に密着していたり、何かに特化している企業が多い印象も受けます。実際、成長している企業は大企業が取りこぼしがちなすき間に特化し、伸びているのではないか、と感じました。

大阪経済大学北浜社会人大学院では、次年度以降も中小企業に強い大学院として、さまざまな知見を講座などを中心に還元していく予定だそう。

さらに2017年度からは経営情報研究科で中小企業の実務に特化した授業を開講予定とのこと。これからの中小企業がどうなっていくのか、一勤め人としても気になるところです。