カント生誕300周年! わたしたちから湧き出る素朴な問いと「哲学」について考えたくなる記事まとめ

今年(2024年)はドイツの哲学者、カントの生誕300周年です。

哲学と聞くと、学生時代に見聞きした難しげな専門用語と晦渋な理論を思い出してしまうのですが、考えてみると、幼いころ「人は死んだらどうなるのか」とか、飼っていた金魚を見て「金魚はなんのために生きているのか」など、素朴な疑問を感じていました。そしてこの問いこそが、哲学の原点なのではないでしょうか(多分)。

今回は、そんな素朴な疑問と哲学との関係について、ほとんど0円大学で紹介された哲学関連の記事を通して向き合ってみたいと思います。

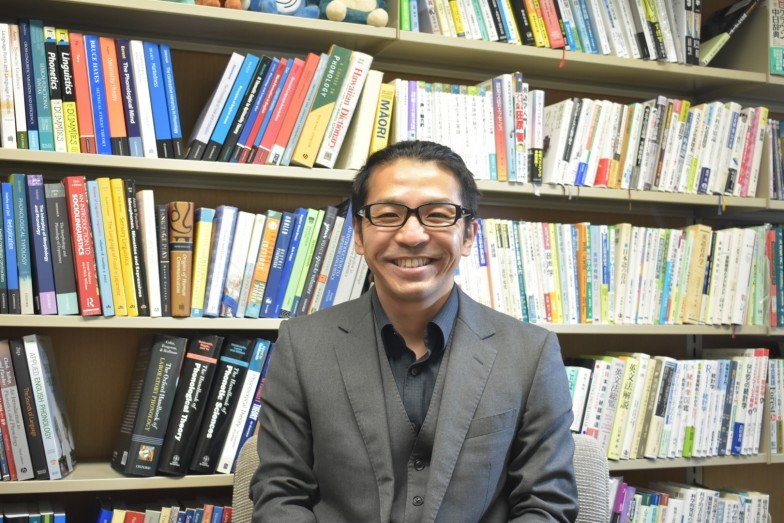

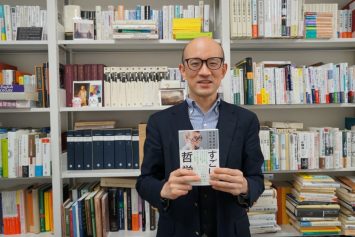

疑問や違和感を持つことが世界を動かす。哲学がもたらす社会的影響力を大阪経済大学の稲岡大志先生に聞いてみた。

アニメ・スポーツなど身近な話題を通して哲学の門戸を広げる活動を行っている稲岡先生へのインタビュー記事です。「哲学はもともと物理学や心理学、医学なども含めたあらゆる学問の基礎で、そこから枝分かれして残ったのが現在まで続く哲学」と稲岡先生。日常の観察から仮説を立てて日食のタイミングを予測するという、現代では天文学で扱われる内容もかつては自然哲学と呼ばれていたそうです。

本記事ではヨーロッパにおける哲学の歴史や哲学の存在意義などを解説。「哲学はよりスムーズに一般層をナビゲートしていくべき」と今後の哲学のあり方を語ります。

●記事はこちら!→ 疑問や違和感を持つことが世界を動かす。哲学がもたらす社会的影響力を大阪経済大学の稲岡大志先生に聞いてみた。

奥深きインド哲学への入り口を、名古屋大学・岩崎陽一先生に聞いた。

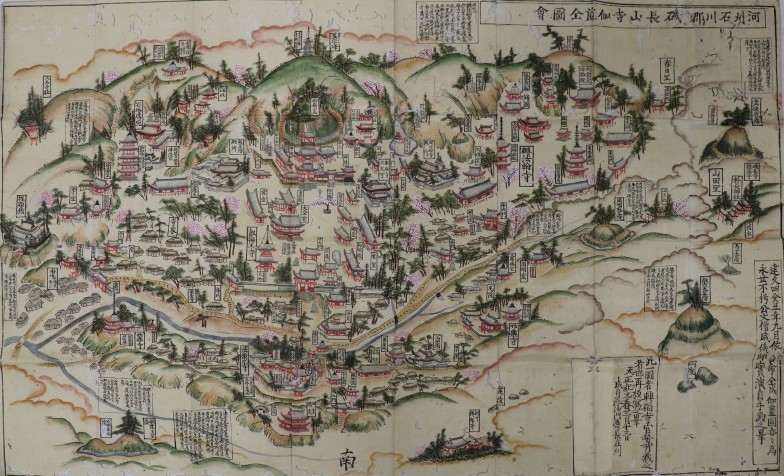

西洋哲学とはまったく異なる文脈で生まれ、3000年の歴史を持つインド哲学。哲学(philosophy)という言葉がインドに入ったのは植民地時代のことで、「インドの思想家たちからすると自分たちのやっていることが哲学であるという自覚もなかったと思います」という岩崎先生が、インド哲学の入り口を案内します。

インド哲学のある理論について「宗教かつ哲学であり、同時に、単なる宗教でも単なる哲学でもありません」という言葉が印象的。現在の社会が抱える不安定な状況はインド哲学では “やがて滅びゆく世界” の中で必然として捉えられ、その中で私たちはどのように生きていったらよいかという知恵がある、と語ります。

●記事はこちら!→宇宙の広がりから生き方を学ぶ。奥深きインド哲学への入り口を、名古屋大学・岩崎陽一先生に聞いた。

哲学×映画『メッセージ』:私たちは未来を予期して生きている? 傑作SFを哲学で読み解く

日本では2017年に公開された映画『メッセージ』(原題:Arrival)。異星人と人類との邂逅を描き、哲学的な問いが満載というこの映画について、ヨーロッパの現代哲学・思想を専門とする先生が語っています。「他者論、言語論、時間論など、さまざまに思考を誘発する点でも素晴らしい」と作品を絶賛する先生が、映画のさまざまなシーンから哲学的テーマを読み取り、掘り下げて解説します。

この記事を読むと映画を見たくなりますが、記事の性質上、ネタバレを含むのが悩ましいところ。できればまずは映画を鑑賞されたうえで、ぜひ記事もご覧になってみてください。

●記事はこちら!→哲学×映画『メッセージ』:私たちは未来を予期して生きている? 傑作SFを哲学で読み解く

* * *

カント生誕300周年にちなみ、哲学をテーマとしたインタビュー記事をご紹介しました。

人は死んだらどうなるのか、大人になるにつれ身もフタもない答え(または、「わからない」)でやり過ごしてしまっている気がしますが、本当は生きていくうえでとても大切な意味をもつ問いかもしれません。

こうしたことを一人で考えていると煮詰まりますので、そんなとき、学問が、哲学が、人との対話が、また記事で紹介されているような作品が、助けになってくれるのではないでしょうか。

(編集者・ライター:柳 智子)